29

2021.09

2019年夏天,刚刚高中毕业的刘语瑭在四川省广元市元坝镇元坝中学呆了十天。元坝镇很小,只有T字形的两条街。中学教室窗外是苍郁的山林和嘹亮的知了叫声,教室里一只小黄狗蹲在角落里陪同学们上课。

刘语瑭带着十几名高中生,从音高、音色、节奏讲起,一起看音乐剧《致埃文汉森》和音乐电影《海上钢琴师》。刘语瑭面对着和她只差两三岁的高中生,希望自己能让学生们“注意到声音这种现象,注意到音乐和文字、画面的配合,然后尝试理解它”。

这十天里,元坝中学的高中生们分散在不同的课堂。除了刘语瑭开设的《音乐于你意味着什么?》,他们还可以选择《经济学》、《何为好生活?》和《从文学认识性别》。

负责《从文学认识性别》的是时任格致计划主席陈凯琳。这是她第三年参与格致计划、第三次开设这门课程。三年里课程内容不断修改,最后留下了苏童的《妻妾成群》和依此改编、张艺谋导演的电影《大红灯笼高高挂》。除了剧情梳理、根据角色做报告,陈凯琳引导学生关注小说和电影的不同。通过讨论性格各异的四位太太、电影中从未露面的姥爷等人物情节,陈凯琳想和学生一起探讨一个问题:在什么时候、什么样的情境下,男女被赋予了不同的责任、分配了不同的命运?

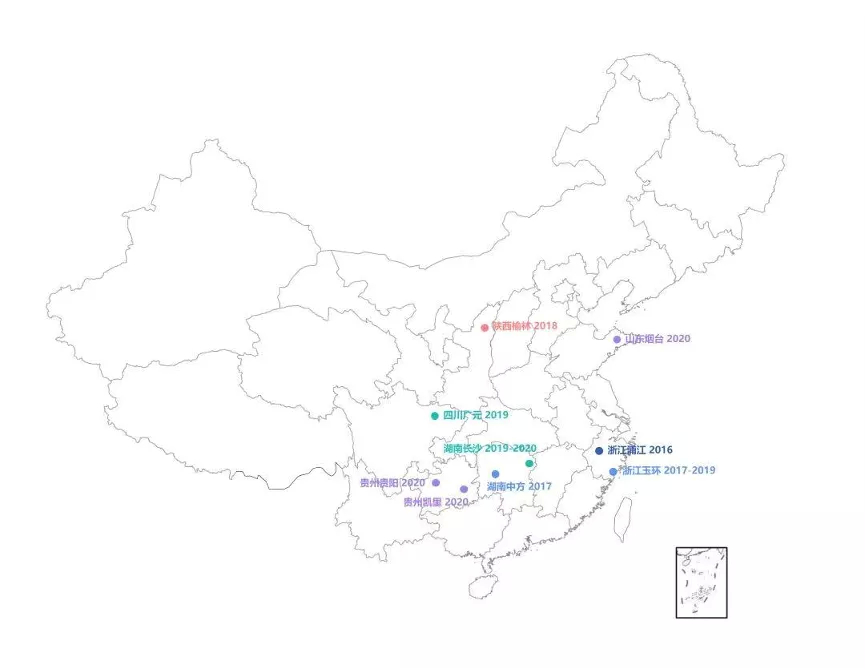

那年暑假,这样的读书营共有五个,分别开设在浙江省浦江县浦江中学、浙江省玉环县玉环中学、陕西省榆林市完全中学、四川省广元市元坝中学、湖南省长沙市雅礼中学。

它们都属于一个民间博雅教育项目——格致计划。

2019格致计划四川广元营

去县城高中,做博雅教育

2016年,作为“会饮沙龙”旗下项目,哥伦比亚大学的罗鸿儒和耶鲁大学的王映雪创办了格致计划。

“会饮沙龙”是哥伦比亚大学本科学生创立的非盈利组织,灵感来源于哥伦比亚大学博雅教育体系中的人文必修课。自2013年起,哥大会饮沙龙每年寒暑假会在上海、北京、南京等地举办一系列免费的全英文读书营,旨在通过读书沙龙的形式推广西方人文经典的阅读,受众主要是大学生和有留学意向的高中生。

早期的格致计划将自己定位为“县城版的会饮沙龙”。组织者认为,博雅教育这种通过阅读东西方经典和课堂讨论,培养学生独立思考能力、表达沟通技巧和社会责任感的教育模式,应该是每个公民都可以接触的选择,而非服务于社会精英阶层的奢侈品。

陈凯琳高中时去了美国。一开始,博雅课程、圆桌讨论使她感到很大的文化冲击。但渐渐地她发现,这样的教育模式确实给她很多启发。“所以我觉得格致计划是一件有意义的事情。”陈凯琳说,“设计课程时,我问自己,如果学生是出国前的我,我想告诉自己什么?”

相比于城市里的孩子,县城高中生能接触到的教育资源更少。刘语瑭来自于一个教育资源还算丰富的地区,毕业于一所理论上很优秀的高中,“但还是感觉有些事情不尽如人意,至于艺术领域的基础教育,可以说是非常糟糕”。中学的音乐课上,同学们常常忙于作业,老师差不多是讲课给自己听——有的老师选择投降,在课上一集接一集放《猫和老鼠》,“听课”的同学还会多一点。

但刘语瑭至少还是幸运的。高中开放的环境和宽松自由的氛围,让学生有机会、有时间在课外参与艺术活动。三年里,刘语瑭在学校的音乐社、吉他社、国乐社都呆过,还和团队一起出了张小专辑。“可以想象,县城的艺术教育会有更多问题,县城中学的学生进行自我探索的机会更少。”

于是,他们走进县城,尝试做些事情。

格致计划logo

和县城的孩子们一起读书

但是,如2016年浙江浦江营的领读人徐大山所说,格致计划的组织者和领读人并不知道一节节课堂一天天读书,最终会给同学们带来什么。

报名问卷中提及参与格致计划的动力,学生的回答各种各样:除“体验博雅教育”之外,还有“不想回家”“想让哥哥姐姐教我数学”“提高英语完形填空”。

课程刚开始时,学生大都不爱发言,不回应领读人的问题,也不看阅读材料。2017年浙江玉环营的领读人张家恺回忆,同学们最初呈现的思想倾向于“单薄、程式化”,因此时常跟不上他的思路,更不要说基于此的思考与反驳。若应试教育的思路不改,对于学生们来说,经典文本只是一套新的标准答案。课堂上,他抛出古希腊悲剧中“人是能动性的主体、命运的承担者”这一值得商榷的论证后,同学们只是默默地套用这一结论,将其作为独一无二的“真理”。

但几节课后,张家恺看到了学生的转变。随着课程的进行,学生意识到答案可以没有对错、课堂可以放开讨论,他们脱离了应试制度下的惯性,一下子活跃起来。对具体课堂画面的记忆已经模糊,但张家恺仍有印象,探讨到柏拉图的“理念论”时,学生们穷追不舍的质疑和反问,甚至超出了他在此问题上的知识储备和思考积累。

陈凯琳也说,学生一旦发言,想法都非常成熟,“就觉得他们都很厉害,真的很厉害”。

2018年,她在陕西榆林营开设《性与性别》,课程要求阅读上海文艺版《妻妾成群》的第一部分。刚到榆林的时候,布置三十页的阅读学生们就感到吃力,“有的同学还没开始读就怕了”。但到课程接近尾声时,很多学生和陈凯琳说,他们把《妻妾成群》后面不在阅读要求范围内的《妇女生活》《另一种妇女生活》《园艺》三篇小说也读完了。

2018年格致计划陕西榆林营

2016年,徐大山在浦江中学讲《五四运动与中国的启蒙》。浦江四面环山。或许是因为G20开办的缘故,读书营时天气甚好,晴天便能望见四面的山。徐大山带着他们读陈独秀的《敬告青年》,读胡适的《新思潮的意义》,读尼采的《作为教育家的叔本华》。

一节课上,他讲到鲁迅1919年的文章《我们现在怎样做父亲》对长者本位的批评。“鲁迅说爱的第三便是解放,使青年成为一个独立的人。”他分析,“社会以教育者自居,从长者的本位出发考虑孩子的未来,以为他们的观点为幼稚不可取的。应试教育以标准答案为准,本无可厚非。而一个全然应试的教育则让学生放弃对自己的认知,放弃对自己的追求,还让学生知道是为他们好。”

当时,浦江中学的学生不允许看课外书。那堂课,很多同学都哭了。

我们能做的是“启发”

课堂上学生表现的变化并未消解质疑。有人提出,一群没有教师资格证的大学生无法真正办教育。格致计划的尝试,在“推进县城中学的博雅教育”这一庞大愿景面前,实在太过渺小。

2020年暑假,受制于新冠疫情防控工作,格致计划无法在县城中学开展,最终读书营改变地址,落地在了几个二三线城市。外人看来,这似乎是与格致计划草创时期理想的背离。

“博雅教育”到底是什么?在中学做博雅教育到底意味着什么?”面对这些问题,格致计划的成员也难以给出统一的答案。

有人认为博雅教育是与职业性教育相对的教育模式,有人认为是对个人三观的构建,有人认为是一种思考方式,有人认为是培养现代公民的过程,也有人说“没有很好的定义,但至少不是什么都学一点”。

大家的共识在于博雅教育的授课模式——小班授课,进行文本研读,学生讨论为主。

陈凯琳不想把2020年城市读书营的开设看作是迫不得已,她将其称之为格致计划调整定位的契机。“与其说我们的目标是县城高中生,不如说是高中生。”陈凯琳说,“高中生是一个合适的群体,他们刚刚开始寻找自己的声音,寻找自己的兴趣,开始学会自己掌握答案。高三毕业生还面临专业选择的问题。格致希望能带给他们一些启发。”

格致计划现任主席郑薇怡认为,格致计划所能做的,是给高中生提供讨论的平台,让他们愿意表达、愿意说出自己的见解,同时体验以文本研读为基础的小班授课方式、接触不同的学科。

以2020年贵州凯里暑期读书营为例,格致计划提供了《脑科学视角下的个人与群体》《自然与城市:环境地理学导论》《用戏剧关照生活》《全球疫病史》等十门课程,涉及政治哲学、数学、地理学、历史学、戏剧、电影等学科。不同专业的大学生们,也得以在授课过程中将他们感兴趣的领域分享给更多的人。

2020年格致计划贵州凯里营

格致计划也会根据学生的接受能力设计不同的课程。同样是讲艺术,城市里的读书营可能会选择介绍艺术史和美学,县城里的读书营则会更多地展示图片、讲解基础乐理,使课程更贴近生活。

“学生本来的水平有多好有多差都没有关系,我们的工作就是‘启发’。”陈凯琳说,“领读人的课程随教随改,有时为第一天准备的内容三四天才讲完,但你能感觉到学生的接受能力在不断提升。”格致计划想做的,是在了解学生水平和能力的基础上,引导学生开展深入讨论,并思考应该如何阅读、如何写作。

“小城市的条件可能好于县城,但教育资源也比较稀缺,学生们很难接触到博雅教育。”郑薇怡说,“二三线城市的情况又不一样。许多高中生背负着巨大的应试压力。”二三线城市高中生的应试水平也许与一线城市的学生不相上下,但应试之外,资源的差异是显著的。从这个角度来看,格致计划城市读书营的发展,其实与“在县城推进博雅教育”的理念一脉相承。

格致计划的领读人很多来自顶尖美本。这些留学生有一种家乡情怀,“想看着改变在自己的家乡发生,哪怕非常微小”。

成长于贵州的郑薇怡在2019年担任了长沙营的领读人,2020年便将格致计划带到了贵州贵阳和贵州凯里,今年将继续推动格致贵州的发展。2020年长沙营的领读人张湛琪,计划着在今年暑假把格致计划带到她的家乡,宁夏中卫。

教育,是面对面的事情

2020年是格致计划第一次开设多个城市读书营,在县城时和当地中学合作、借用中学场地、中学负责组织招生的模式无法延续,各个读书营的营长需要自己找机构谈合作、谈赞助,自己找场地。招生也成了问题:格致计划的宣传能力有限,难以进入奔波于各种辅导班的高中生;公开招生导致学生的知识背景参差不齐,领读人在设计课程时面临更大挑战。

这些困难并没有阻拦格致计划的选择。疫情期间,线上读书会和线上讲座爆发式增长,“大家发现线上有非常多优质的学习资源,比如b站上罗翔老师的视频”,一些民间通识教育组织也将夏令营转到线上。但格致计划仍然坚持线下开展读书营。

参与过2019年、2020年格致计划长沙营的孟庆昊认为,基于腾讯会议和zoom的线上讨论很难把控,一些严肃话题讨论着就会越轨,偏题之后难以搬回来。他还提到了保证线下教学纪律的必要性:“线上活动非常散漫,可能大家都不看阅读材料,不准备讨论稿,甚至躺在床上进会议。而线下读书会对人有更强的约束和鞭策。它不具有匿名性,冒犯性的举止可以被抑制;它有明确的上课时长,有课后小作业,学生不能过于随意。这样的情况下,知识的传递和再生产才能完成。”

线上教学更严重的问题是交互性、参与感的缺失。

2019年,在元坝中学,刘语瑭和同学们在教室里四处敲击,一起听音色、敲节奏。2020年,贵阳营的一门艺术史课,领读人把最后一节课设计成了舞会,所有人一起切身感受艺术的欢愉。如果读书营在线上开展,这些都是不可能的。

2020年格致计划贵州贵阳营

“人和人之间的沟通和互动是教育中不可或缺的部分,而这种互动很大程度上被线上教学吞噬。”2020年7月,刘语瑭从美国回国,在上海隔离时临时决定去格致计划烟台营帮忙。当时她已经上了半年网课,对教育到底是什么“有了新的认知”。

“在一个空间中,人和人之间有联结、有被看到的感觉。从这个角度说,线下读书营的体验在数字时代更为宝贵。”

归根结底,教育是人与人之间的事情,是面对面的事情,甚至是“命对命”的事情——有领读人提到雅斯贝尔斯对教育的本质的阐述:一棵树摇动另一棵树,一朵云推动另一朵云,一个灵魂唤醒另一个灵魂。

一年一年办下来,格致计划已成为参与者的纽带。2021年寒假,许多2020年凯里营的学生原打算坐高铁到贵阳,参加格致计划贵阳冬季读书营,虽然最后由于防疫要求没能成行。

领读人之间更是如此。许多领读人说,在格致计划,“短短十天大家就会成为很好的朋友,不可思议”。“领读人共同的特质是真诚。”刘语瑭说,“大家都或多或少对高中的教育体系有些不满,希望能尽自己的力量做些尝试,愿意对自己之外的世界和人们表示关心。”

一群来自海内外各地的人,没有任何报酬,花很长时间备课、修改课程设计。他们不知道学生在哪,公众号之外搜索不到多少信息,但愿意信任格致计划,愿意去县城和二三线城市做些事情。

“在这里会遇见一些志同道合的人,一些跟你的观点有共鸣或者批判你的人。他们知道你想表达什么,对你关注的议题和理念感兴趣,可能赞同可能不赞同,但会友好地交流。”孟庆昊说。

格致计划读书营期间,领读人们一起备课、修改课纲、反馈学生建议,不太忙的时候一起谈天说地直至凌晨三四点。一群陌生人就这样相聚,熟识,彻夜交谈,分别,然后一些人会在下一年的读书营重逢。

“友情是格致计划很重要的一点,”参与格致计划已经五年的陈凯琳说,“大家留在格致的原因之一,是每年暑假都可以见到这批朋友。”

危机之下,新的格致

国内民间通识教育组织的圈子并不大。格致计划招募领读人,大多靠口口相传。

郑薇怡由格致计划现任副主席、外联负责人刘百川推荐而来,现任副主席、宣传负责人刘语瑭通过前任主席陈凯琳了解到格致计划,后来又拉来了自己的中学同学,现任副主席、运营负责人钱璐……

“朋友成为同事,同事成为朋友”,问题随之而来。格致计划的组委都是在校学生,平时学习繁忙,工作上出现的小摩擦无法及时解决。2020年以前,格致计划组委会没有明确的职责划分,“一个人做的事情要其他几个人的意见,连出一篇推送都要好几个人来回审核”。

正式加入格致前,钱璐曾是格致计划的旁观者。“格致计划在逐渐扩大规模,需要协调的事情越来越多。每个人都很累,都觉得自己在为格致无偿打工。”有时一两位组委太忙,连续几天不回消息,其他人无法开展后续工作,“但大家都是很好的朋友,有冲突也不会摆在明面上说”。久而久之,矛盾逐渐积累,组委之间多多少少有些意见。

2020年夏天,格致计划最后一个读书营烟台营结束后,7位组委从各地赶到烟台,开会开了两三天。郑薇怡坐飞机从贵阳到烟台,只呆了两天,半夜还要上网课。“没有哪件事情是导火索或者什么,但是所有人都很气,都憋着一肚子情绪。”

有天傍晚,7个人去超市买了六桶1.5升装的矿泉水,围着桌子坐下开会,一杯接一杯地喝水,直至凌晨四点。

2020格致计划山东烟台营

“烟台会议”后,格致计划组委制定了一系列规章制度,主席职位之外,确定了六位副主席,分别负责运营、外联、宣传、发展、学术、法务和财务。划分各部门之后,各个组委的职责变得清晰,一件事情分下去,各自完成即可。

格致计划公众号的推送也更为正式和频繁,更易于招募工作组成员。在钱璐看来,2020年是格致计划从混沌的雏形状态过渡到有组织、有框架的一年。陈凯琳说:“感觉格致一下子做大了,合作项目更多了,领读人的申请比前几年加起来还要多。”

2021年1月,格致计划进行组委换届,郑薇怡成为新一届主席,在求稳的同时,她尝试给格致计划带来一些变化。

此前,由于格致计划的领读人成长经历、教育背景相似,且在读书营期间住在一起,交流较多,自然而然容易形成圈子。领读人之间相谈甚欢,而领读人与学生之间却有了些隔膜。“有时领读人大谈Trump、美股、马斯克,学生插不上话。”一位参与过格致计划的领读人说,“从学生的角度来看,格致计划还是精英化的。”读书营结束后,领读人之间很容易保持联系,但领读人与学生很难有更深入的接触。

郑薇怡希望通过系统化的活动组织,让领读人和学生共在的微信群更加活跃,使学生建立对格致计划的归属感。此外,扩展二三线城市读书营的同时,格致计划也在尝试回到县城,在疫情防控允许的情况下,将县城高中的暑期读书营重新办起来。

“二三线城市的读书营可能可以更直接地看到效果,领读人自己的收获也会比较大。但这不意味着县城营不应该做下去。”陈凯琳一直在坚持对接县城中学。

2017年,她在浙江玉环营讲过一次《从文学认识性别》。2018年暑假,陈凯琳再到玉环,一名去年上过课的学生拿给她一个小册子。册子里是一年来学生读书时摘抄的句子,里面有陈凯琳2017年时推荐的阅读书目,还有很多其他作品。

“所以我特别希望能跟县城的学生建立一些长期的联系。这样能看到学生每年的变化。”

格致计划2016-2020

从2016年到2021年的六年间,格致计划从浦江中学的五门课程起步,将博雅教育带进了浙江浦江、浙江玉环、湖南中方、陕西榆林、四川广元、湖南长沙、贵州贵阳、贵州凯里和山东烟台。今年暑假,格致计划还将在两个新城市——山东青岛和宁夏中卫开展。

民间通识教育组织能够触及的范围仍十分有限,对教育大环境似乎只是杯水车薪。但是,这些组织为参与进来的学生传达了一些新的想法,让他们对知识有了一些兴趣。郑薇怡说,在格致计划最大的收获,是她知道她在做一件“能够实际看到影响的事情”。

2021年3月,格致计划公众号更新了一篇题为《我们是谁》的文章。文章末尾,他们写道——

格致走过的路,是一条理想主义尝试的路……大概,这条理想主义的实验之路会带我们走到更远、更不一样的地方。但是不管这条路带我们走到哪里,我们对于最初的理想和使命的坚持不会改变。格致计划,2021,我们在继续前行。

转述参考文章:

《也许是星光》,格致计划公众号

《格物致知|我从山中来》,格致计划公众号

本文图片均来自格致计划公众号

2025.12.16 15:15

16

2025.12

16

2025.12

16

2025.12

28:32

28:32

2025.06.19 08:55