又一轮四季流转,又一个新年来临。

2024留给我们的所有遗憾和离别还来不及一一安放,就要迈入新的一年。2024年,我们说了无数次“再见”:许多伟大而鲜活的生命离我们而去,在世间留下一道道沟壑。

时间长河中,告别是那贯穿始终的低吟,但生命总是嘹亮地高歌:纵使短暂,却因铭记而永恒。

大步走进2025年的同时,也让我们再次转身回望,对那些不能再陪伴我们同行的他们,最后一次珍重地挥手告别。

「时代风云」

吴邦国

1941年7月22日-2024年10月8日

“为共和国民主法治建设鞠躬尽瘁”

2024年10月8日,吴邦国同志因病医治无效在北京逝世,享年84岁。

吴邦国同志1941年7月生,安徽肥东人。1960年至1967年在清华大学无线电电子学系电真空器件专业学习。1964年4月加入中国共产党。曾任中国共产党第十四届中央政治局委员、中央书记处书记,第十五届中央政治局委员,第十六届、十七届中央政治局常委,国务院副总理,第十届、十一届全国人民代表大会常务委员会委员长。

吴邦国同志是中国特色社会主义民主法治建设的重要领导者。他强调,如果没有比较完备的、高质量的法律法规,就谈不上实现社会主义民主政治的制度化、规范化和程序化,就谈不上依法治国、建设社会主义法治国家。在党中央领导下,他将立法工作作为全国人大及其常委会的首要任务,坚持科学立法、民主立法,适应新形势制定修改相关法律,集中开展法律清理工作。

吴邦国同志高度重视人大监督工作,明确提出“围绕中心、突出重点、讲求实效”的监督工作思路,完善监督工作方式方法,有力推动了党中央重大决策部署贯彻落实。任期内,全国人大常委会共听取和审议“一府两院”报告126个,组织执法检查46次,对环保、司法等多个领域开展跟踪监督。

吴邦国同志高度重视人大对外交往工作,强调全国人大对外交往是国家总体外交的重要组成部分,要坚持服从服务于国家外交大局,注重发挥人大对外交往的特点和优势。他推动全国人大与14个国家议会及欧洲议会建立定期交流机制,成立106个双边议会友好小组,加入15个多边议会组织,全面加强与各国议会及多边议会组织的友好关系,推动形成人大对外交往新局面,为维护我国发展重要战略机遇期发挥了重要作用。

吴邦国同志十分重视发挥人大代表作用,他在总结实践经验的基础上,领导研究制定关于进一步发挥全国人大代表作用、加强全国人大常委会制度建设的若干意见和关于代表活动、代表议案、代表建议等方面的文件,支持和保障代表依法履职,进一步推进代表工作制度化。

中国特色社会主义民主法治建设的进程中,凝聚着吴邦国同志的毕生心血。建设社会主义法治国家,任重而道远。

梁光烈

1940年12月9日-2024年11月12日

“国防的坚盾,和平的守望者”

2024年11月12日,梁光烈同志因病在北京逝世,享年84岁。

梁光烈将军,中国人民解放军的杰出军事家,曾任国防部部长、总参谋长等职,他的一生如同锋利的刀锋,为新中国的国防事业留下了不可磨灭的印记。

在漫长的军旅生涯中,梁光烈参与了边防、野战等多项重要工作,为国防事业改革创新倾注了全部心血。他的贡献,让中国军队在国际舞台上展现出更大的责任与担当,成为维护世界和平的重要力量。

梁光烈的名字,与那些铿锵有力的军旅足迹紧密相连。在改革创新的抉择中,在军事外交的舞台上,他始终站在最前沿,为祖国安定和人民幸福书写了无愧于时代的篇章。

他曾说:“和平不是天上自然而然掉下来的”。没有强大的国防,就没有真正的和平。这一份对国土的赤诚与担当,成为无数后辈军人的精神灯塔,照亮他们前行的道路。

将军虽已离世,但他的风骨与信念仍长存于天地之间。愿斯人长眠于青山,化为家国的守护星,照亮和平的未来。

「千禧回忆」

郑佩佩

1946年1月6日 - 2024年7月17日

“人生多坎坷,一笑以置之”

2024年7月17日,一代打星影后、传奇侠女郑佩佩离世,享年78岁。

1946年,郑佩佩在上海出生,度过了物质富足、无忧无虑的童年。然而在1956年后家道中落,母亲辗转至香港谋生,并带走了最小的三个小孩,身为长女的她被留在上海与保姆一起生活,直到15岁才被母亲接回。1962年,她考入香港邵氏兄弟南国实验剧团,毕业后加入邵氏电影公司。1966年,她出演胡金铨导演的中国新派武侠大片开山之作《大醉侠》饰演金燕子一角,凭借精湛的演技,她被评为武侠影后,从此开启了自己的邵氏影业的第一打女之路,成为了几代观众心中最有影响力的“女侠”。在《大醉侠》中她与男主角因戏生情,但情路坎坷,不欢而散。1969年,郑佩佩与商人原文通结婚。次年,24岁的她在事业巅峰期选择逐渐退出荧幕,为家庭倾尽了18年的光阴。

1988年,42岁的她主动提出离婚并选择净身出户。之后生活困难的她在星云大师的帮助下于佛寺度过两年,后迫于经济压力出演了周星驰电影《唐伯虎点秋香》中的华夫人一角。息影22年后重回影坛,却是饰演无厘头的搞怪角色,在拍摄之初便被同行和大众认为是在自毁“侠女”形象。但最终她凭借突破性的表演,塑造了影视史上的经典形象,迎来了事业的第二春。

2000年,郑佩佩出演李安导演的武侠电影《卧虎藏龙》中的碧眼狐狸一角,并因此获得第20届香港电影金像奖最佳女配角。2009年,她出演的电视剧《深宅》上映;2011年,她凭借剧中饰演恶婆婆一角的精湛表现,获得华鼎奖中国百强电视剧颁奖典礼古装最佳女演员奖。2014年,她凭借与本·维肖主演的英国电影《轻轻摇晃》提名第17届英国独立电影奖最佳女主角奖;2018年,获第24届华鼎奖终身成就奖;2024年,获第61届金马奖“终身成就奖”。

郑佩佩的一生跌荡起伏,但她没有被这些坎坷击垮,也没有因此变得愤世嫉俗。她将所有经历都视作人生的体验,并化作塑造角色的生命源泉。岁月在她身上沉淀下温和、善良、大爱……她就像水一样,静静地穿越过生命中的一切障碍。戏内戏外,她都是温润飒爽的侠女,风雨中笑看人生。斯人已逝,她的音容笑貌永远感召着后来的人。

玛吉·史密斯

1934年12月28日 - 2024年9月27日

“从美好的故事中,走向下一个永恒”

当地时间9月27日,英国演艺巨星玛吉·史密斯 (Maggie Smith)在亲人的陪伴下,安详地离开了这个世界,享年89岁。

玛吉的演艺生涯长达六十余年期间,她曾斩获奥斯卡金像奖最佳女主角奖、奥斯卡金像奖最佳女配角奖、八项英国电影学院奖等众多奖项,是英国当之无愧“国宝级”的演员。英国女演员艾玛·沃森称这位前辈为“真正的传奇”。

酷爱表演的玛吉,自幼就展现出了非凡的演艺天赋。在牛津戏剧学校接受专业演技训练之后,她从舞台剧一路演到了大荧幕。从第一次登台开始,玛吉带着几十年如一日的坚守和热爱,在舞台上、镜头前耕耘,塑造了无数刻在观众心中、也留在历史长河里的经典形象。她是《唐顿庄园》中威严且毒舌的寡居伯爵夫人,她也是《哈利·波特》中面冷心热、强大可靠的猫猫教授麦格。她更是她自己,一个将毕生奉献给演艺事业的传奇演员。

她的演艺生涯并非一番风顺。刚出道时因为长相不够美艳,她也曾错过很多机会,但是她用精湛的演技,为自己赢来一个又一个角色、一段又一段故事。在演艺生涯中,玛吉·史密斯还曾两次面临严重的健康问题。1988年,她被诊断出甲亢,在接受放射治疗和光学手术后治愈。2007年拍摄电影《哈利·波特与混血王子》期间又被查出患有乳腺癌,当时已经73岁高龄的玛吉戴上头套坚持完成了拍摄,经过治疗之后她再次投入表演工作,继续创造着演艺的奇迹。正如她所饰演的角色所说:“All life is a series of problems which we must try and solve, first one and then the next, and then the next, until at last we die.”(“生活就是一系列问题,我们必须一个一个解决,先解决一个,然后再下一个,直到最后我们死去。”)

全球各地的观众都对于玛吉的离世表达了深刻的悼念。去年,邓不多利扮演者迈克尔-甘本离世后,网友曾伤心地感叹:“凤凰和蝙蝠都飞走了,只有不会飞的猫猫留在了人间。”而如今,猫猫教授麦格也完成了生活的冒险,在另一个世界和魔法重逢。

玛吉·史密斯离开了,但她的故事将永远留在魔法书的每一页,荧幕里的每一帧,舞台上的每一秒。当她从美好的故事中走进下一个永恒,死亡不过是另一场伟大而壮烈的冒险。

琼瑶

1938年4月20日—2024年12月4日

“红尘作伴,活得潇潇洒洒”

2024年12月4日,作家琼瑶在家中结束了自己的生命,并留下遗书与亲友告别。

遗书中,琼瑶写道:“但我愿生之时如火花般炽烈燃烧,死之际如雪花般飘然落地。”回顾琼瑶这一生,炽热地活着,轻盈地离开,她真正践行了笔下人物为爱而生、纵马前行的潇洒与纯粹。

1938年4月20日,琼瑶在成都出生,后随家人迁往台湾。1963年,琼瑶的首部长篇小说《窗外》出版,销量惊人,使她一举成名。但真正让她家喻户晓的,还是其小说的影视剧改编作品。1965年,琼瑶出售了《六个梦》的电影版权,大获成功。1985年进入电视行业后,她更是创作了《青青河边草》《一帘幽梦》《情深深雨濛濛》等多部脍炙人口的作品。湖南卫视每年暑期播放的《还珠格格》,已成为无数90后、00后的童年记忆,“琼瑶阿姨”的名字,也被千万人所熟知。

回顾琼瑶笔下的人物与故事,爱是无条件的中心与内核。《还珠格格》中的“山无棱,天地合,才敢与君绝”构成了许多人对于浪漫爱情的最初想象。随着时代的变迁,琼瑶笔下那些将爱情看得比生命更重的告白,在今日似乎显得有些不合时宜。琼瑶剧,更多成为了逝去年代的回忆,而不再成为当下人们追逐的潮流。

但我们也不能忽略,琼瑶写作,不只是写爱情的至高无上,同样也写对冲破权力桎梏的追求,写反对封建寻求自由的心声,写女性之间温暖、独特的友谊。这些故事,在当时新颖,在今日则依旧闪光。

“写作是我一生都不会后悔的决定。”晚年的琼瑶这样说道。她一生都在写关于爱的故事,传达关于爱的信念。这样从一而终的纯粹,正如冬日的雪花剔透,悠悠落下,轻盈、豁达。

「职业薪火」

宗庆后

1945年10月12日-2024年2月25日

“实业的坚守人,时代的见证者”

2024年2月25日,娃哈哈集团掌舵人宗庆后因病辞世,享年79岁。他不仅是商业巨擘,更是一个时代的缩影,见证了中国改革开放以来的沧桑巨变。

宗庆后的一生,是白手起家的真实写照。

1945年出生于杭州,家境贫寒的他初中毕业便辍学,早早承担起养家糊口的重担。18岁那年,他踏上了前往舟山马目农场的旅程,成为一名知识青年。在农场的艰苦岁月里,他挖过盐、晒过盐,种过茶、盖过房,度过了15年单调而艰苦的生活。

知青返城后,宗庆后回到了杭州,抓住了命运的转机。1987年,42岁的他自荐成为杭州市上城区校办企业经销部经理,开始了他传奇的创业之路。他曾蹬着三轮车,穿梭于杭州的大街小巷,稳扎稳打地送货,一分一厘地攒钱。凭借对市场需求的敏锐洞察和“抓住一切机会”的商业智慧,他一路闯荡,研发娃哈哈儿童营养液,兼并国营老厂杭州罐头食品厂,正式成立娃哈哈食品集团公司,进军成人产品领域,推出营养快线、AD钙奶等创新产品,逐步将娃哈哈发展为中国乃至全球知名的饮料企业,成就了一个商业传奇。

宗庆后的身上有着许多光环,比如多次登顶中国内地首富,获得全国劳动模范、全国五一劳动奖章、改革开放40年百名杰出民营企业家等荣誉。而他曾说:“首富是一个桂冠,但我并不想沦为一个财富的符号。”他留给我们最宝贵的财富,是稳扎稳打做实业的模范力量、开辟“联销体”等营销模式的创新精神和投身慈善的博爱品质。

“一个人最伟大的成就,应该是为社会创造了什么。”宗庆后如是说。宗老的所行所思,已为中国企业家精神增添了浓墨重彩的一笔。他的故事,不仅仅是一个商业帝国的崛起,更是一个时代精神的传承。

王启民

1937年9月26日-2024年8月19日

“松辽盆地的灯塔”

2024年8月19日,王启民病逝于河北廊坊中石油中心医院,享年87岁。在这个炎热的夏天,他告别了相伴半生的辽阔又丰饶的大庆油田。

1960年4月,大学尚未毕业的王启民便来到了大庆油田进行实习,在葡四井试油队当技术员。一年后,刚刚毕业的王启民响应国家的号召,重返大庆油田,他的命运也从那个8月开始,生根在此处。

油田开发不到三年,王启民提出“非均匀注水”法解决了采油井大量见水,采收率不到5%的问题。正因为这个办法,1975年,油田提前了5年实现年产5000万吨的目标。次年,大庆油田跨入了世界特大型油田行列。1985年,大庆第一个稳产十年的目标胜利实现后,又提出了第二个稳产十年的奋斗目标。王启民花了七年时间,经过反复实践,为“表外储层”的开发找到了科学依据。极大提高了油田可采储量。次年,他被授予了“中青年有突出贡献专家”称号。

二十世纪八十年代,改革的浪潮拍打着国门,更多的机会摆在面前,他却选择留在荒原。那隐忍的坚守下是日以继夜的努力,看似不起眼,但正是这不曾动摇的信念,成就了大庆油田的奇迹。他也把自己活成了油田深处的一块沉默的岩。

1991年初,王启民提出“三分一优”方案,有效地控制了产液量剧增的局面。2019年9月17日,王启民获得「人民楷模」国家荣誉称号。

他似乎偏爱艰难的道路:去创新,还有去啃理论的硬骨头。他敢于踏上那片远离家乡的土地,敢于在东北零下的夜晚蹲在井边,披着苍茫月色细数井里的油流,与大地对话,问它的秘密,解它的困惑。他的身影总是忙碌,但他的心却静于一处:“我是人民的工程师。”他的伟大不在于他站得多高,而在于他始终蹲下身来,与土地同呼吸,与人民同命运。

“莫看毛头小伙子,敢笑天下第一流”,这是他门口的对联。他更多的诗篇并没有被贴在门框,它们安静又汹涌,是井架下的沙石,是注水井的汩汩声响,是那片土地上每一口油井喷薄而出的黑色黄金,是千万同他齐心的人奔涌的,要从泥泞荒原中取出复兴力量的热血。

王启民走了,带着他石油一般不起眼却重之又重的一生。当走过大庆的人听到地下涌动的脉搏,是否会想起他曾坚守的那片沃土上的油井?他永远站在这里。一缕光,穿越黑暗,穿越风雪,穿越这片富饶的土地。

许医农

1929年9月10日-2024年10月12日

“子规夜半犹啼血,不信东风唤不回”

2024年10月12日,“中国出版界的一面精神旗帜”,资深编辑许医农女士,因心脏衰竭在北京离世,享年95岁。

1929年许医农出生于湖南长沙,原名许莉,自幼熟读诗文。

中学老师在给她的一封信中这样写道,“你要好好努力,争取用真才实学来医农、医工、医商,医治国人困惑的心灵……”她因此改名为许医农并参军,踏上“医治国人心灵”的一生,从北京大学中文系毕业后,许医农加入贵州人民出版社。

1988年,许医农责编的《山坳上的中国》出版,一时洛阳纸贵。许医农以“子规夜半犹啼血,不信东风唤不回”为题写下编者序。

三十年间,许医农参与编辑“传统与变革丛书”“宪政译丛”“历代基督教学术文库”等系列,其中尤以《三联—哈佛燕京学术丛书》影响深远,该丛书为十年浩劫之后的文化传承架起了一座桥梁,“更年轻的一代学子,几乎都是跟随着许医农编辑的这几套丛书,按图索骥去探寻、成长”。

许医农说,“如果有来生,我还愿意当编辑,当更好更优秀的编辑”,因为“唯有编辑职业,一本书推出,面对的是整个社会,关联到万千人的忧乐与成长。为这样的事业绞尽心血,哪怕以身殉道,值得!”

官天一

1940年10月10日—2024年10月30日

“用镜头记录中国体育的腾飞”

2024年10月30日,新华社著名记者官天一去世,享年84岁。

前中国女排主教练郎平在微博上写下沉重而又深情的悼文:“官天一老师走了,我和老人家的聊天记录永远停留在巴黎奥运会,停留在了他对女排深切的爱。”

官天一毕业于北京体育学院,1965年始任新华社新闻摄影部记者,后受派进入北京外语学院学习,学成回到新华社工作。这些人生经历使他既具备高度专业的新闻素养,又对体育领域非常熟悉,得以捕捉运动场上最精彩的瞬间、书写最动人的故事。

30余年的职业生涯中,官天一先后参加过5届夏季奥运会、6届亚运会、7届全国运动会报道,是新华社最早报道奥运会的记者之一。

在他的镜头里——1984年的洛杉矶奥运会上,许海峰为中国“射落”奥运首金,实现中国奥运金牌从0到1的突破;1996年的亚特兰大奥运会女子5000米比赛中,王军霞夺得中国首枚田径金牌,“在奥运赛场上中国人披着五星红旗,全体起立为她鼓掌”;中国女排从低谷走向高峰,在一次次跃起、一记记扣杀、一声声欢呼中,赢得锦标赛、奥运会等多场比赛的桂冠。

在他的镜头里——女排精神超越成绩、超越体育,鼓舞了一代中国人的精神世界;夺冠后的运动员们身披国旗绕场庆祝,全场起立欢呼,“中国人站起来了”;中国体育在一代代人的顽强拼搏中腾飞,世界体育在一场场交流比拼中闪光。

在镜头背后,是他每次赛前细致全面的调查研究,是他见证夺冠瞬间时“当时眼泪就下来了”的激动心情,是他自豪于“中国人彻底站起来了!中华民族站起来了!”的爱国情怀。

当被问到摄影意味着什么时,官天一坚定地说:“体育摄影是我的生命。”

快门按下,他为我们留下无数珍贵的回忆和不朽的精神财富。斯人已往,体育与他生命的交汇,永远闪耀着璀璨的光辉。

「学界泰斗」

严文明

1932年10月-2024年4月14日

“中国考古学界的一面旗帜”

2024年4月14日,著名考古学家、北京大学哲学社会科学资深教授严文明因病医治无效,在北京逝世,享年92岁。

去年年末,他被授予全球考古学者的最高荣誉——世界考古论坛终身成就奖,成为第一位获此殊荣的中国学者。“勤于耕作,不问收获。”这是他的获奖感言,也是他为自己的学术生涯写下的注解。

1953年,严文明从湖南考入北京大学。原本有志于物理的他误打误撞进入历史系,在苏秉琦先生的建议下开始学习考古。毕业留校后,他以仰韶文化为起点,探索新石器时代的文化谱系与农业起源,提出了兼具学术深度与诗意美感的“重瓣花朵”理论:中国的新石器时代文化以中原为核心,如一层层花瓣向外围文化区辐射,多元一体,生生不息。他的研究揭示了中华文明绵延至今的密码,奠定了“中华文明探源工程”的体系架构,对中华文明起源研究做出了极为重要的贡献。

为学以真,从教以诚。严文明先后主持了20余次重要田野考古发掘或调查项目,足迹遍布大江南北;他在讲台上留下“考古学导论”等一系列本研核心课程,作为中国考古学科体系的重要创建者,培育和影响了一代代中国考古人。象牙塔之外,他不遗余力地促进中外合作交流,推动文化遗产保护,科普考古学的重要意义,向公众与世界宣告“何以中国”。

治学严谨,视野宏阔,温良恭谨,胸怀博大。这是严文明留给身边所有人的印象。人生之路上,他尊重异见与分歧,以平和的方式回应学术的论争;他不矜不伐,虚怀若谷,成就卓著仍谦虚谨慎;他关怀后辈,课堂上深入浅出、循循善诱,生活中耐心和蔼、春风化雨,鼓励和引导他们积极探索、成人成才。

“漫漫修远路,前途有光明!”这是严文明八十岁时写给自己的诗。手铲释天书,鉴古以观今,他诠释着传承中华文明的使命与担当。

浚哲文明,温恭永塞。先生之风,山高水长。

陈先达

1930年12月30日—2024年10月10日

“我坚信马克思主义的真理性”

2024年10月10日,中国学术界失去了一位杰出的马克思主义哲学家和教育家——陈先达先生。他因病在北京逝世,享年94岁。陈先达以其对马克思主义真理的坚定信仰和对学术的卓越贡献,被誉为“行走的马列字典”。

作为我国马克思主义哲学史研究的开拓者之一,陈先达的学术生涯硕果累累。80年代中期,他主笔的《马克思恩格斯思想史》问世,这部著作成为国内系统研究马克思主义思想史的里程碑。与靳辉明合著的《马克思早期思想研究》更是开山之作,为国内对马克思早期思想的研究奠定了基石。而他自称“第一部个人专著”的《走向历史的深处》,则被公认为历史唯物主义历史与理论结合的经典,成为众多高校研究生的必读之作。

陈先达在1997年发表于《中国社会科学》的《中国传统文化的当代价值》一文中,深入分析了马克思主义中国化与中国传统文化之间的关系,对文化冲突论、文化保守主义等观点进行了深刻的分析与批评,引发了社会的广泛关注。他的《马克思主义和中国传统文化》《文化自信中的传统与当代》《马克思主义和中国传统文化十二讲》等专著,展现了他将马克思主义与中国传统文化有机结合的远见卓识。

在推动马克思主义哲学大众化方面,陈先达同样做出了独创性贡献。他的《漫步遐思》《静园夜语》《哲学心语》和《回归生活》等著作,以生活化、通俗化的方式讲解哲学,深入浅出、生动活泼,让哲学走进了普通人的生活。他曾言:“闻道犹能以身求,一世读书抵封侯”,表达了他对学术的纯粹追求和对年轻一代的殷切期望。他鼓励后辈继续攀登理论高峰,保持心灵的纯净,不受世俗尘埃的沾染。

陈先达曾表达过他的终极愿望:“如果能亲眼看到我们伟大祖国实现民族伟大复兴,不是光复汉唐盛世,而是一个全面实现了社会主义现代化的新的中国,我就不枉此生。”生死之外,真理之中,陈先达的信仰与希望依然与我们同在。

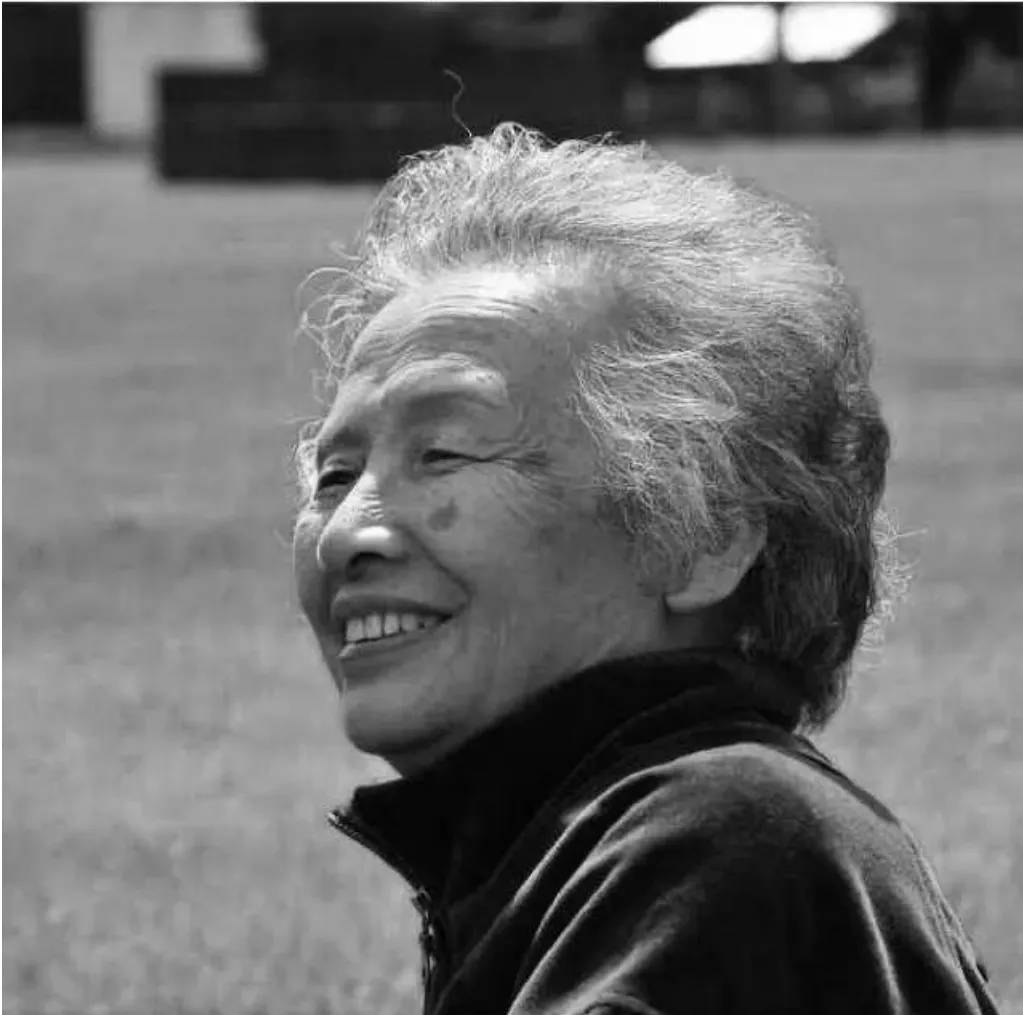

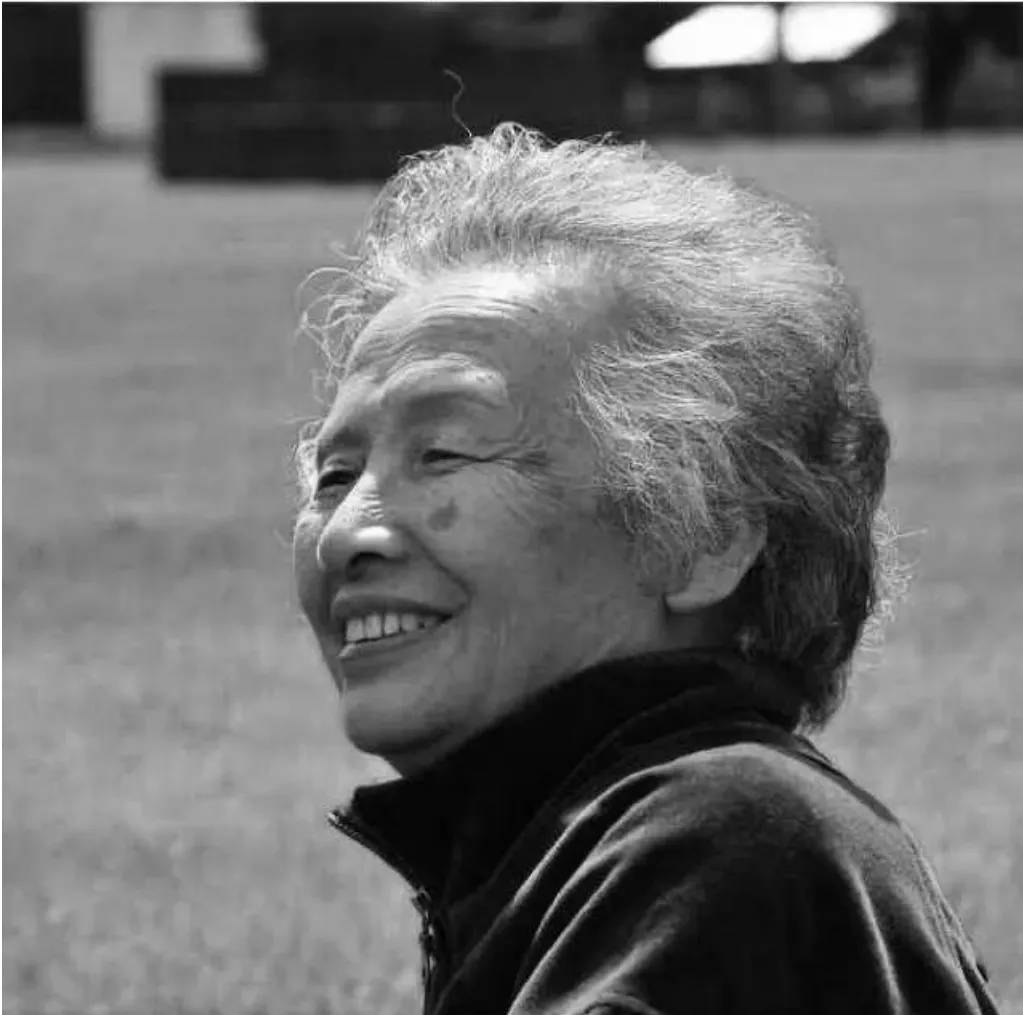

叶嘉莹

1924年7月2日—2024年11月24日

“以诗词自渡,渡己亦渡人”

2024年11月24日,中国古典文学研究泰斗、南开大学讲席教授叶嘉莹与世长辞,享年100岁。

作为“诗词的女儿”,叶嘉莹的一生与诗词相伴。从年少时醉心诗词写下第一首诗《求蝶》,到后来走上讲台与学生“白昼谈诗夜讲词”,诗词深深融入了叶嘉莹的人生轨迹。诗人席慕蓉称叶嘉莹为“诗魂”,她带来的不仅是诗词,更是以生命相融合、相感发的“诗教”;作家白先勇则感叹叶嘉莹是带领他进入古典诗词殿堂的人。

在讲课时,叶嘉莹常说“天以百凶成就一词人”。这句话用在叶嘉莹身上也极为贴切。她的一生,充满着辗转与离散。年少山河沦陷,母亲离世;中年丈夫入狱,辗转流离;定居异国,又经丧女之痛。面对生命的苦难,叶嘉莹以诗词自渡。她曾说:“诗词的研读并不是我追求的目标,而是支持我走过忧患的一种力量。”她从诗词中体悟“弱德之美”:“弱德不是弱者,弱者只趴在那里挨打。弱德就是你承受,你坚持,你还要有你自己的一种操守,你要完成你自己,这种品格才是弱德。”从诗词中获得的力量、感悟的美,支撑她在波澜起伏的生命之河中,坚定地撑着自己的船向前驶去。

在叶嘉莹众多的身份中,她最认可的是“教师”的身份。自1945年毕业以来,叶嘉莹在讲台上站整整了70余年。让诗词生长在其孕育的土地上,是叶嘉莹毕生的夙愿。她以诗词自渡,亦以诗词渡人。“我亲自体会到了古典诗歌里的美好、高洁的世界,而现在的年轻人,他们进不去,找不到一扇门。我希望能把这一扇门打开,让大家能走进去,把不懂诗的人接引到里面来。这就是我一辈子不辞劳苦所要做的事情。”叶嘉莹说。

掬水月在手,弄花香满衣。

掬月撷花者,永远优雅。

「终」

还有太多生命的离开,我们来不及一一告别,离开的他们,或是响彻时代的风云人物,又或是我们身边的亲友师长,或在伟大的事业中奉献毕生心血,又或因为一段平常的旅程不幸遭遇意外……每个生命在这个世界留下的最后一道弧光,都照向我们的前路。

2025年,让我们带着怀念,开启新的旅途。

记者 | 王紫陌 蒋沛祺 蒋一凡 赵心琪 李祎程 孟雨菲 周柘辰 刘鹭灵 徐辰奕 叶子 邓临

责编 | 孟雨菲 周柘辰 高可婧 奚之淼

参考资料

[1]中国政府网.吴邦国同志生平. https://www.gov.cn/yaowen/liebiao/202410/content_6980230.htm

[2]人民日报. 梁光烈同志生平. https://www.peopleapp.com/column/30047403326-500005926358

[3]新浪财经. 回首一笑七十年 “一代侠女”郑佩佩去世. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1805053096534656344&wfr=spider&for=pc

[4]光明网.《哈利波特》麦格教授扮演者玛吉·史密斯去世 英国首相和国王发文悼念. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1811438421565681307&wfr=spider&for=pc

[5]新京报. 2024-12-04. 琼瑶去世:这趟“生命之旅”实在曲折、离奇而丰富

https://mp.weixin.qq.com/s/DD9OPWBkaYhXyibPu6iaVg

[6]证券时报.宗庆后逝世!享年79岁.2024.02.25

https://baijiahao.baidu.com/s?id=1791844119249497083&wfr=spider&for=pc)

[7]大庆油田报. “新时期铁人”王启民:一生一事当闯将. https://hlj.cnr.cn/hljyw/20240826/t20240826_526872772.shtml

[8]三联书情. 悼念丨许医农:“事业是人生支柱之一,对我则是人生的全部”. https://news.qq.com/rain/a/20241019A01TLQ00

[9]光明网. 著名记者官天一去世,曾抹泪拍摄许海峰夺中国奥运首金,郎平发文悼念. https://news.china.com/socialgd/10000169/20241030/47478233.html

[10]光明网. 考古学界巨星陨落!北大资深教授严文明逝世. https://news.china.com/socialgd/10000169/20241030/47478233.html

[11]新京报. “行走的马列字典”陈先达:真理的探索有时会灼伤探索者的手指. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1813244392456293819&wfr=spider&for=pc

[12]陈先达.哲学中的问题与问题中的哲学.中国社会科学. 2006(02)

[13]北京日报. 纪念“诗词的女儿”叶嘉莹:莲花纵谢 莲心永存. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1817886689353928044&wfr=spider&for=pc