06

2022.05

“我们不仅要用逻辑的、科学的、冷静的、白天的眼光看世界,还需要用诗意的、温情的、夜晚的眼光看世界。”

2021年10月21日,清华大学科学博物馆的一场展览开幕式上,唐仲英基金会总监朱莉女士受邀致辞,并引用这句话作为演讲结语。而这场展览的与众不同之处在于,它所陈列的并非历史文物,也不出自名家手笔。与其说它是一次沉寂的展览,不如说是一场跨越百年的对话。

它的主题与一个古老的梦想有关——飞行。

逃离地表的独行者

机械鹰、热气球、铁苍蝇……飞行者的想象力在拟态与演绎中一次又一次达到高潮,人类为摆脱地心引力所迈出的每一步都显得如此笨拙又可敬。在清华大学科学博物馆“直上云霄——列奥纳多·达·芬奇的飞行与工程机械展”的展板上,我们能够看到早期怀揣飞行梦想的人们执着的尝试历程。他们为了飞离地表“无所不用其极”。

而在为飞行器的发展勇敢试错的众多先驱中,达·芬奇显然是极其幸运的一位。

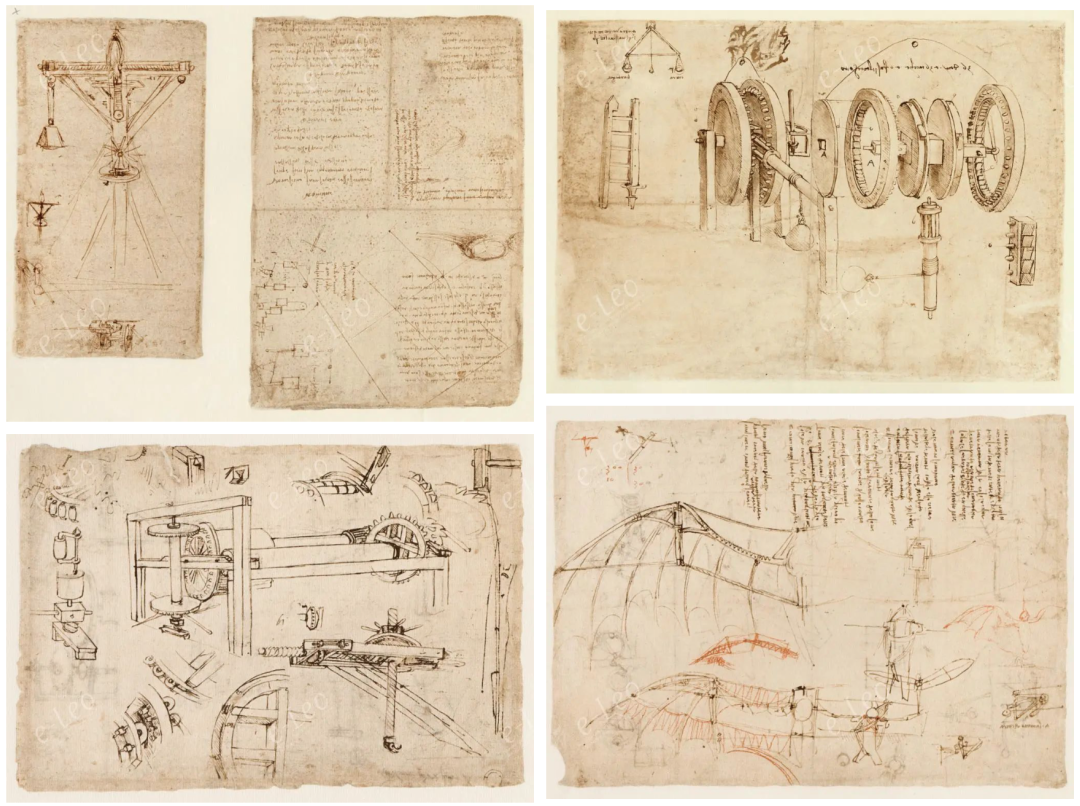

栩栩如生的草图、镜像翻转的文字、羽毛笔尖滴落的墨水晕染羊皮纸卷;精密灵巧的机械、阴暗分明的轮廓,文艺复兴的钟声在时空中交错纵横,反复回响。其中,他的名字无人不知、无人不晓。熟悉与陌生,这组反义词从未在其他任何人身上听起来如此合情合理;而真实与奇想,也从未在其他任何人身上显得如此相得益彰。

迈克·兰特福德在著作《成为达·芬奇》中这样说:“文艺复兴所有想象力都是以死亡为框架,以死亡为动力的。”附着在“文艺复兴”的浪漫名号下,十五世纪的欧洲社会并非一派欣欣向荣的局面。相反,对于平民来说,这是一个人人自危的时代。流行疾病的侵袭肆虐、各大家族的明争暗斗……天灾人祸使死亡成为一种常态,生活成了恩赐,自由更是一种苛求。

背靠死亡,或许更容易催生信仰。这位从芬奇镇来的少年,并没有被佛罗伦萨的光鲜亮丽迷乱追求自由的心智;而良师益友韦罗基奥的教导,则让他在审视世界的问题上反求诸己。在这个混乱又繁华的时代,“达·芬奇们”的目光遍布科学与艺术的每个角落:从绘画、雕塑,到机械、飞行,从人体结构、齿轮运作到运河渠道、教堂穹顶。这是一个全才辈出的时代,也是飞行器设计的“大跃进”时代。

而如今,一群学生使“大跃进”时代的盛景从纸面走入现实。他们通过复原达·芬奇的手稿,将他头脑里的飞行世界呈现在了我们眼前。

飞行器展品

图源:清华大学科学博物馆

走进清华大学科学博物馆地下二层,“直上云霄——列奥纳多·达·芬奇的飞行与工程机械展”的宣传展板醒目地悬挂在展厅墙壁上。展览由清华大学科学史系王哲然助理教授牵头策展,SRT项目学生成员参与制作,以达·芬奇手稿及相关文献资料为基础,对其构想的模型进行复原。经过团队成员的重重推理、种种尝试、层层解构,两个展厅共计25件复原作品终于筹备完毕,惊艳登场。清华大学科学博物馆年度大展也由此拉开序幕。

展览中复原工作最为复杂、规模最大的展品之一——“立式扑翼飞行舱”就在展厅门外迎客的位置。这是项目团队复原出的一架完整的人力驱动扑翼机。这架模型足有一人多高,上方的机翼向外伸展,中间的动力系统由复杂的轮滑组构成。它的设计理念是让飞行员不断踩压踏板,使机翼交替扇动,从而实现飞行。

立式扑翼飞行舱

图源:清华大学科学博物馆

事实上,依据现代常识可以想见,单凭人力做功,很难驱动如此庞大的飞行器。这一构想显然是不切实际的。但尽管在现实中并不具备飞行的可能性,它在结构上却不失为飞行器设计的一种可能。同时,达·芬奇针对飞行员出入舱体的方式和起落架的设计非常特殊——在他的构想里,飞行员从具有支撑作用的梯子爬入驾驶舱,待飞行器升空后,梯子和起落架同时收起,封闭舱门。

像这样算不上成功的飞行器的构想,在达·芬奇的手稿里比比皆是。事实上,据策展人王哲然所说,“尽管达·芬奇并未成功发明过真正可以自由飞行的机器,但我们不妨将每一件机械模型,视为他的一份思想切片,从中了解他独特的思维方式和科学方法。”

在飞行机械展览现场,除了立式扑翼飞行舱外,还有根据达·芬奇《鸟类飞行手稿》中反复提及的设计元素所推测出的飞行器模型“巨鸟”,以及“扑翼传动机构”、“风力飞行球”和“简易滑翔机”等模型。而在工程机械展区,还有达·芬奇与同时代的艺术家、工程师共同绘制的圣母百花大教堂工地现场的一件件机械奇作,以及达·芬奇设计绘制的攻防机械装置,如起重机、装甲战车等。

工程机械模型

图源:清华大学科学博物馆

对于机械爱好者而言,这一展览就像是课桌上的简笔画、教科书里的战车图纸,在多年后被等比例放大,搬进现实世界。而在这25件展品背后,是复原团队近一年的心血。从研究文献到构建模型,在王哲然的带领下,团队成员从无到有地完成了机械模型的复原工作,也实现了对达·芬奇的探究与对话。

乐此不疲的解铃人

清华大学人文学院科学史系位于蒙民伟人文楼五层,与暂驻在地下一层的清华大学科学博物馆相邻。策展团队的工作室在其中的地下三层。穿过阴暗的走廊,走进这间会议室,一张长桌上散落着书籍与纸稿,里间摆满了各式各样的木制模型。

展览就从这里开始酝酿。

2020年10月,王哲然成立了“达·芬奇飞行器的复原及其展陈研究”和“圣母百花大教堂穹顶的复原展示研究”两个SRT项目,共招募了十九名来自不同院系的成员,共同完成对达·芬奇部分手稿的解读,以及手稿中设想的飞行器和机械装置的复原工作。

在此后的十个月里,团队展开了对达·芬奇的解密工作。

研究首先从读书会开始。团队成员从综述性书籍《布鲁内莱斯基的穹顶》读起,逐渐转向具体技术,如起重机构造、飞行器结构等方面的文献。除此之外,对原著的阅读也必不可少,达·芬奇的《鸟类飞行手稿》、电子版的英译本《达·芬奇手稿》也都在阅读的范围之内。

王哲然与SRT团队

摄影:刘张铂泷

来自人文学院哲学系的黄宗贝主要承担文献研究工作。在“解码”的过程中,达·芬奇为历史神话所覆盖的神秘色彩层层剥落,展现在她面前的是一位辛勤工作的科学家、工程师形象。她也发现,达·芬奇并非有意将手稿遮遮掩掩,相反,他的手稿中有很多呼唤“读者们”的细节,仿佛有一个理想的阅读对象正透过纸页与他促膝而谈。

遗憾的是,理想的阅读对象并没有现身在他所处的时代。它的书稿沉寂良久,甚至首先被作为文物收藏,而非作为科学著作被认真研读。如何处理这种无人问津的伟大?如何评述达·芬奇在飞行史上的意义?这些正是黄宗贝思考的问题。

达芬奇手稿

图源:清华大学科学博物馆

学者笔下、手稿文献中的达·芬奇是一件事,他头脑中的机械世界则是另一件事。

科学史系硕士一年级的孙玉祺是复原团队的主要成员之一,他主要承担的是三速起重机的复原工作。这一起重机由布鲁内莱斯基于1420年左右设计并建造,被用于为建设圣母百花大教堂搬运石料。在各类二手文献中,这一大型机械的基本结构已经较为明晰,但在具体细节,尤其是变速结构方面,大多数文献的描述含糊不清,无法达到复原的结构要求。经过多方面的资料查证,加上老师与同学共同注入的奇思妙想,团队成员排除了一些二手文献中与主流手稿不一致的猜想,找到了变速结构的具体位置,三速起重机的复原工作得以顺利完成。

航天航空学院的张豪舜同学主要承担了飞行器部分的复原。在复原“巨鸢”飞行器时,虽然从达·芬奇手稿中可以推测出飞行器尾翼的存在,但原文的草图中并没有对尾翼与主体连接部分的详细构造进行说明。通过把飞行器的结构与平时健身时肌肉的伸展与收缩相类比,张豪舜找到了能够平衡尾翼与主体的连接方式,也实现了尾翼在一定角度内的摆动。

在25件作品的复原过程中,学生们的想象力发挥着至关重要的作用。事实上,复原的过程也是实验的过程。从建立模型到选择材料,从交流设计到委托加工,学生们全方位参与模型的制作与飞行实验,也从中发现达·芬奇的奇想与谬误。

SRT首次会议

摄影:刘张铂泷

由于没有实验室,复原工作的所有模型都是委托位于河北沧州的厂商完成的。而设计与加工之间存在差距,团队与厂家的沟通过程充满了艰难险阻。工匠们有时不懂专业知识,而学生们不了解具体生产,关于“在模型上加一个动滑轮”的描述都会出现理解上的偏差。受到疫情的影响,学生们实地查看的计划屡次被打断,工厂的成品运输也受到影响。甚至在开幕式前一周,孙玉祺依然在与厂商沟通着最终的模型结构。

在复原的过程中,孙玉祺完成了从电子工程系本科生到科学史系硕士生的身份转变,而黄宗贝也即将从哲学系进入科学史系,实现她对自己“科学史的学习者和从业者”的身份定位。在这次SRT项目的契机下,他们将热情投入科学史这一学科,找到了自己的目标与使命。

科学精神的引路人

帅。

这是SRT项目团队成员对王哲然最初的印象。在接受采访时,这位年轻的老师身穿得体的西装,声音低沉有力,但讲话慢条斯理;戴一副细框眼镜,举止温文尔雅。既有作为师长的严谨与冷静,又有作为朋辈的谦逊与温和。

王哲然在展览开幕式上

摄影:白易晗

王哲然说,研究科学史的想法是从大学时期学习数学与统计专业的困惑开始的。在本科课堂上,他不满足于老师将高深的定理定义归结为“数学家的创造”,想要寻找理论中蕴藏的更符合事实逻辑与认知规律的发展脉络。于是他转而研究科学史。这正是一门研究科学思想、科学实践在具体历史情境中的发展轨迹的学科。这个学科从历史的角度解决了他多年来的困惑,也由于独具人文的视角与科学的内核而拥有巨大的魅力。

例如,在展览展出的机械模型中,就有为迎合实际需要而发展的理论知识的蛛丝马迹。文艺复兴时期,随着教堂建筑逐渐气派高大,原本能够解决问题的欧几里得几何学已经无法满足实际需求,要求更高级的力学、工程学知识来指导实践。实际的需要推动着学科的发展,也促进着理论与现实的结合。因此复原的过程,也是体验科学家们的思维方式、心路历程的过程。

而策划这次展览,更多源于他自己对达·芬奇的研究与思考。对王哲然而言,阅读达·芬奇的手稿,不仅为他提供了科学史的诸多细节,还带来了对“天才”的反思。

在通常的认知中,达·芬奇与“天才”的头衔始终绑定在一起。但王哲然认为,达·芬奇是勤奋大过天赋的人,他的天才建立在刻苦之上。据考证,目前流传于世的达·芬奇手稿多达六千张,但仅占全部手稿的三分之一。由于拥有高超的绘画技巧,在绘画赚钱之外的时间,达·芬奇非常擅长用视觉化的笔记记录自己的科学构想。在他的一生中,似乎有很多日积月累以至灵感喷涌的时刻。他用笔为思想引流,不断输出新的奇思妙想。零散纷乱的勾画、急不可耐的落笔、精致复杂的结构、难辨正误的演算,他往往看到什么写什么、想到哪里写哪里,以此接续着想象力大厦的构建,也憧憬着飞天梦想的实现。

王哲然由此想到,学生们往往有很多想法,但却未能及时将心中所想记录成文。他们不是缺乏想象力,而是缺乏贮存想象力火花的能力。因此,这次的SRT项目不仅实现了达·芬奇的研究,也提供了让学生们亲自动手实践的舞台。

“达·芬奇对现代科学最大的启示就是,如果真的想在科学中获得突破,不如重燃对大自然的好奇心,走出实验室多亲近自然本身,多运用丰富的联想、类比,打开研究自然问题的思路。”王哲然这样认为。

王哲然在读书会上

摄影:刘张铂泷

迈克·兰特福德说:“达·芬奇一生都想要回归那种纯粹的绘画体验,沉浸在孤独之中,用纸笔捕捉某个稀罕的东西,日后再丰满细化。”

如何对达·芬奇超越时代的思想与天马行空的想象做出理性的评价或许尚无定论,但能够确定的是,他的手稿并不通向宝藏或阴谋,而只通向科学、想象,以及他心目中与他心有灵犀的“读者们”。他踩着勤奋的砖瓦,稳居天才榜单。在他以自由的精神驰骋的一生中,后世所能还原的奇思妙想不过其中的千分之一,但所有的尝试都给予了世人成为达·芬奇的“读者”的机会。

同样身为“读者”的团队成员们,也在多方帮助下,成功用文字、草图与模型勾勒达·芬奇想象世界的一角。团队的复原工作称不上一帆风顺,但科学博物馆方面始终给予着大力的支持。复原所需要的经费则来自唐仲英基金会。这是2018年唐仲英先生在世时的最后一个审核项目,因而对基金会和清华大学双方都具有特别的意义。科学博物馆志愿者戴晓飞老师以及社会收藏家程昊老师也出现在开幕式现场。前者作为“社会人士”,对该SRT项目给予了极大的关注,并来到清华大学科学博物馆做志愿讲解工作;后者作为受邀嘉宾,在开幕式的参观环节向我们戏说了达·芬奇的身世背景与家庭故事,还津津有味地讲述了考证“达·芬奇”名字中的间隔号存在与否的经过。

提纯经验世界里的奇思妙想,萃取想象力中的科学精神,把人文、科学与艺术推向极致、将已知与未知都穷尽到底。这正是达·芬奇在科学领域里雕梁画栋的灵感来源。这种纯粹的精神底色,不仅为达·芬奇的精神世界写下注脚,也在科学博物馆生根发芽。伴随着学生们研究方向的兜兜转转,以及对人文与科学之间关系的重新认知。

我们以一件件奇绝的作品为达·芬奇作注。

他的想象力寓居于此,他的精神世界生生不息。

“世界上有三种人,自己能看见的人;需要别人的指引才能看见的人;还有看不见的人。”

——达·芬奇

2025.12.16 15:15

16

2025.12

16

2025.12

16

2025.12