01

2024.04

1975年,17岁的巴勃罗·罗威塔(Pablo Rovetta)飞越18000公里,从乌拉圭来到中国。在飞机上,他既憧憬又紧张。中国人是不是都会功夫?大熊猫究竟有多大?那些书本和画报里的碎片在他脑海中飞快闪过。

然而直到亲自站在这片土地上,用双脚丈量书上的风景后,他才意识到自己实际上对中国“一无所知”。“那种站在万里长城‘一览众山小’的感觉是看照片永远无法体会到的。”

彼时的他也不会想到,自己的人生将会与中国紧紧缠绕四十八年。那个一头浓密黑色卷发、说着蹩脚中文、眼中充满好奇的“小罗”,已经成为了操着一口“京片子”的“中国通”老罗。

老罗(左一)用中文记笔记

图源:自摄

蒙德维的亚往事

老罗的父亲比森特·罗维塔(Vicente Rovetta)是一名乌拉圭共产党员。14岁时,比森特成为一名制油工人,却因在工会的活动损害了老板利益而被开除。离开油企后,比森特以记者的身份为《进步》杂志 (El Progreso) 工作,并继续投入地区工会的政治活动。

上世纪60年代,比森特在乌拉圭的首都蒙德维的亚创办了一家原生书店(Nativa Libros),进口并在拉美国家销售中国国际书店出版的西语书籍,包括毛泽东著作以及其他有关中国国情、政治、文化的图书。

1966至1967年,作为“促进中拉人文交流的重要桥梁人物”,比森特两度来访中国,受到了毛泽东主席和周恩来总理的亲切接待。

那时老罗才八岁,并不清楚中国究竟在哪里,只知道父亲从中国回来会给他带礼物——茉莉花茶、丝绸、檀香扇,还有挂在书店里的红灯笼……他感到自己被一种名为“中国”的气息包围着。

1967年毛泽东和周恩来接见罗维塔

图源:观察者网;人民网

在父亲那堆满中国书籍的书房里,老罗找到了一本有关中国的儿童读物,书中《愚公移山》的儿童版画令他倍感新奇。“我还看了很多杂志,里面有中国的风景和毛主席的照片。”从精卫填海到红军长征,再到大漠里腾起的蘑菇云,书里的故事成为老罗对于这个18000公里外的神秘国度的初步印象。

随着年龄增长,他逐渐涉猎鲁迅、老舍、巴金等中国作家的作品,对他们笔下的中国社会有了更多了解。原生书店里曾售卖过一套四卷的汉语学习手册,老罗也看得很入迷,还掌握了“针灸”等不太常用的词语。

“在20世纪60年代,对绝大部分乌拉圭人而言,中国是一个遥不可及的神秘国度。但于我而言,中国却“触手可及”,因为我常在父亲的书店翻看中国故事书,揣摩方方正正的汉字,认真聆听父亲讲述中国见闻。”

15岁的老罗终于被允许进办公室和父亲一起工作,主要负责检查书籍的出版校样,纠正翻译错误。父亲性格温和,但对工作要求严格,“这项工作有时很短,有时长达数月,‘迫使’我阅读了许多左派理论著作。”

六七十年代,乌拉圭政治局势剧烈变动,书店屡次遭到扫射和炮击,比森特不得不带着原生书店辗转于拉美各国。在名为“东方深思”的个人网站上,老罗回忆道:“他们时不时地从情报部门来,把他拘留起来。”暂居布宜诺斯艾利斯期间,比森特曾遭到秘密警察逮捕,未经审判就被送入监狱,第二年在联合国难民署的帮助下才出狱。

1975年,比森特在中国驻秘鲁大使馆的帮助下来华工作,在《今日中国》和《新京报》等杂志担任西班牙语记者和编辑。也正是在那一年,老罗搭乘了那班改变他一生的飞机,与父母和妹妹一同来到了北京。

“最中国”的时光

在北京语言学院(现北京语言大学),老罗完成了为期两年的中文课程,被允许进入北京其他高校继续深造。

彼时,大多留学生选择进入北京大学等文科较为突出的大学,学习文学、贸易或者国际政治。而老罗决定去清华大学攻读计算机专业。

“我就想,能够用中文学习一个专业是一举两得嘛。”年轻人,总是充满了自信。但全中文的课程谈何容易?——更何况是用中文学习数理化。

老罗与北京语言学院的同学合影

图源:搜狐新闻“联合文学”

那时候,清华大学数学系、物理系、计算机系好几个班数百余人一起在大礼堂学习数理基础课程,但偌大的礼堂里只有三个外国人。“除了我,还有一个尼泊尔人,一个加蓬人。我们(加起来)正好是亚非拉!”

不过,不论你来自哪个大洲,冰冷的数字、符号和公式都对你一视同仁。大多数时候,老罗还没记完笔记,老师就已经擦了黑板。

在“手写笔记”时代,为了完成作业,他们遇到不会的字就疯狂翻书、查字典,再一笔一划地抄在本子上。多亏这一时期留学生与中国学生“同吃同住,共同学习、共同劳动”的政策,老罗有三位热心的中国室友,在他遇到生字、难题时主动辅导他。一来二去他的中文也跟着飞速提升。

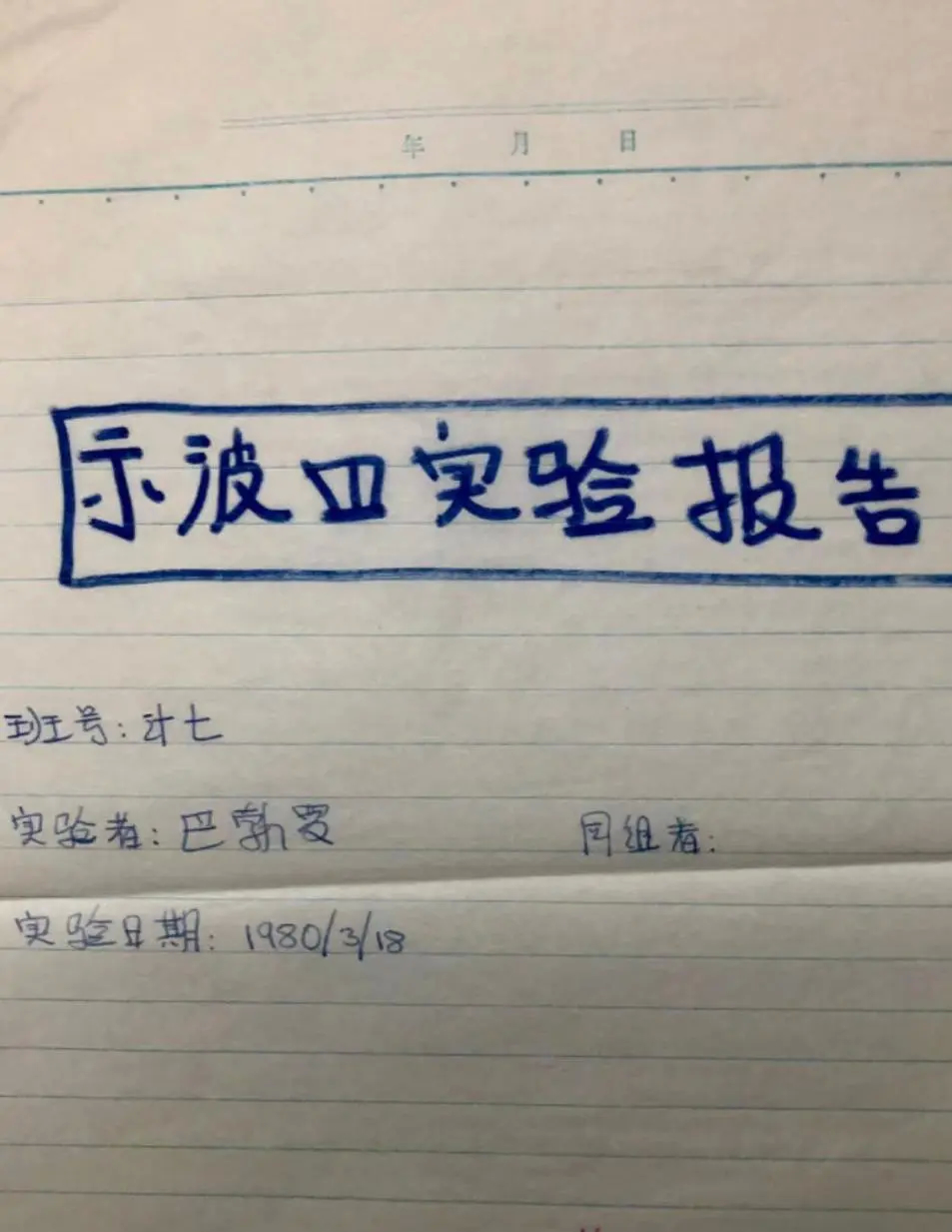

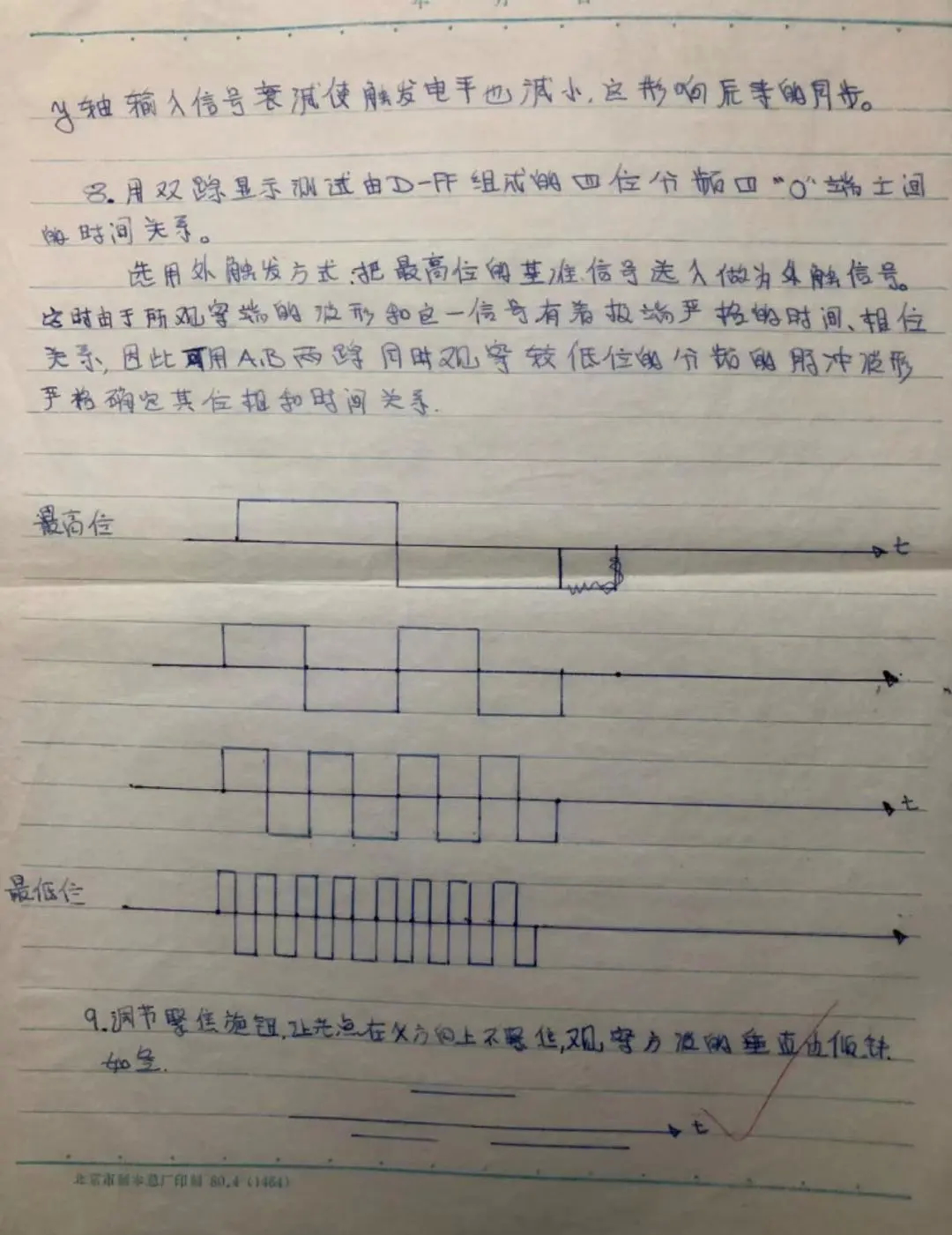

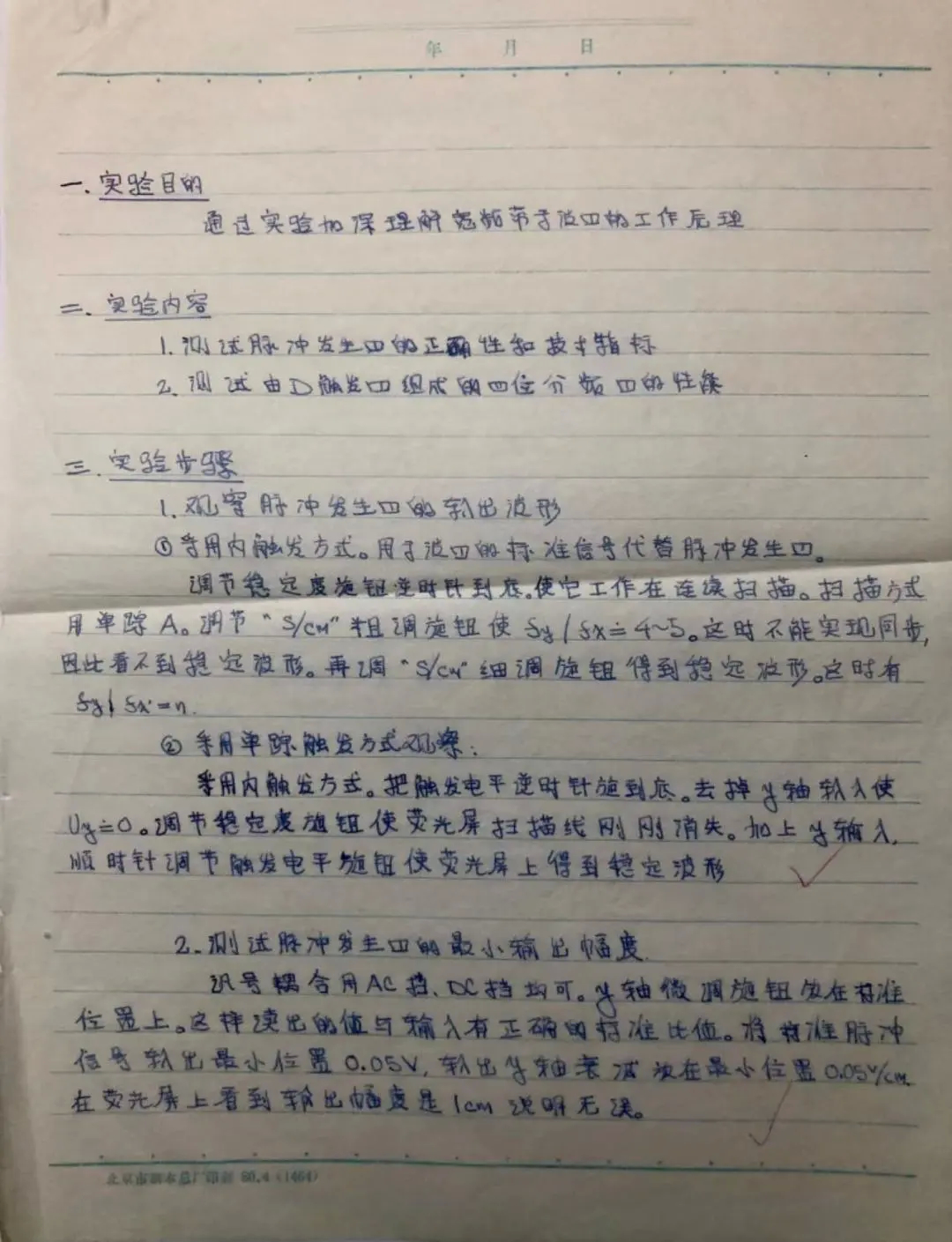

老罗在清华时手写的实验报告

图源:受访者供图

70年代中国尚处在改革开放的酝酿阶段,吃饭要用粮票,买衣服要用布票,出行必须要开介绍信。老罗从不担心吃不饱,但对于来自热带海洋性气候的乌拉圭人来说,“穿不暖”是一个大问题。老罗居住的静斋宿舍一天只有一个小时的热水供应,即使在气温低于零度的冬天,他们大多时候也只能站在冰冷的水泥地板上,用凉水刷牙洗脸。睡觉时不得不穿三条裤子和三双袜子保暖。

静斋、大礼堂、清华学堂……与清华园阔别三十年,在这些标志性建筑物中“抓耳挠腮”的日子却久久难忘。即使条件艰苦,老罗还是无比珍惜那段岁月,“在清华的日子是我‘最中国’的时光。可能那时西方、甚至我的家乡的生活条件都比中国要好,但我一点都不后悔来到这里。年轻人嘛,用凉水洗脸也很开心。”

繁忙的课业之余,老罗和其他留学生一起组建了一支留学生足球队,“见缝插针”地踢球。为了赶上下午一点半的课程,他们每天中午十二点准时去“占领”西大操场,踢上一个多小时后冲去教室;食堂中午十一点半开门,他们就提前守在食堂门口,一到饭点便冲进去。为了不在踢球时反胃呕吐,他们只敢吃两个包子,往往不到晚饭时间就会饿得叫苦不迭。

周末,老罗有时会坐公交车“进城”游玩。70年代北京的三环还未修建,清华大学周边是广袤的玉米地和果园。他清晰地记得,去西四要先坐301或302路到动物园,再倒114路。那时候人们很少见到外国人,老罗和同伴一上车,司机就喊“外宾上车,快让座”。“我的脸一下子就红了,连七八十岁的老太太都站起来,想要给我们让座。”说到这,65岁的老罗仍然面露羞涩。

初来乍到时,与众不同的五官和对一切都很新奇的眼神总使他成为人群中的“异类”。在他悄悄打量着这个逐步发展的东方社会时,与他擦肩的中国人也在开放的时代号角中观察着来自大洋彼岸的陌生面孔。但在清华的日子里,他又以最地道的中国方式生活,切身地体会到中国普通民众的喜怒哀乐。“我曾与中国同学一起在操场上奔跑、流汗,曾为周恩来、朱德和毛泽东的先后辞世悲痛不已,也曾和亿万中国人民一起迎来改革开放的新时期。”

他和中国一起见证中国。在寻常流逝的生活中,不知不觉地,和千千万万中国人一起共同参与了那个伟大的时代。

清华大学计算机系1978级毕业照,后排右四为老罗

图源受访者

老罗的毕业证

图源受访者

踏遍青山人未老

1976年,北京语言学校组织留学生们去长三角游玩。老罗站在外滩边看向对岸,气候温和,岸边一片低矮的房屋,同天气一样温和地挨着水源。他不曾想到,十余年后这里将是世界的金融中心。

“我不是通过看书看报纸听广播(知道的),我亲眼看到了中国这么多年的发展。”

清华毕业后,老罗进入了西班牙埃菲通讯社(EFE)工作。作为一个新手记者,他每天都需要阅读《人民日报》《光明日报》等中国主流报刊,并在每晚七点准时收看新闻联播,把有关中国的所有重要信息整理成册,提交给编辑。从一个个油墨小方格中,老罗持续不断地接收着来自中国每个角落的消息,文字跃然勾勒出生动的图景,过往见闻与当下的想象交织,汇聚成脑中日日而新的中国风光。

1986年,老罗的父母返回乌拉圭,而他选择继续留在中国工作。“我不想切断自己与中国多年的联系,我还想继续见证这里发生的一切。”

他先后在西班牙驻华使馆商务处和西班牙石油石化工程公司(以下简称“西石化”)驻京办工作,期间常常作为外方代表去各地出差,走遍了大半个中国。和同事一起在北京的胡同里吃烤肉、穿着大棉袄在零下17摄氏度的吉林瑟瑟发抖、坐在西湖边品鉴龙井茶……散落在大江南北的记忆碎片串起老罗的中国印象,勾勒出一个外国人眼中的“激荡三十年”。

当得知面前的两名采访者来自甘肃时,他激动地挥舞双手:“我在中国这么多年,就是没去过甘肃省。下次再到中国,一定要去甘肃看看。”

老罗与友人合影

图源:搜狐新闻“联合文学”

也正是这两段工作经历,使他能够进入那些“非旅游区”的角落,见证中国城市和农村日新月异的发展,目睹普通中国人生活节奏和生活方式的巨大转变。

在西石化工作期间,老罗经常去克拉玛依和独山子等地出差,走访那些坐落在大陆最深处的采油厂和炼油厂。然而那时城市间的交通很不方便,“一对分居北京和上海的夫妇只有春节才能相聚一次”。有一次,为了去调研享誉全中国的克拉玛依“黑石油”,老罗从北京出发,坐了三天火车到达乌鲁木齐,又转乘汽车到达乌鲁木齐机场,再乘坐一周只有两三班的航班飞往准噶尔腹地的克拉玛依。飞机上设施简陋,数十位乘客面对面地蹲坐在两排凳子上。

2020年春节前后,老罗再次回到中国旅行。此时中国已经从一个石油出口国转变为石油进口国,老罗也坐上了和谐号动车。与过去辗转、颠簸的旅程相比,乘坐动车“简直让人感觉不到自己在旅行”。

老罗乘坐和谐号留影

图源:国际在线

老罗曾参与过西班牙塞万提斯学院一项有关中国语言改革的调研。他发现,改革开放之后出现了很多新词语,比如“周末”。“以前人们没有周末的概念,一周要上六天班。周日也要在家洗衣服、打扫卫生、擦自行车,比平常还累。你跟别人说‘周末快乐’,没有人懂。”老罗说,“而现在,人们打招呼不再问‘吃了吗,吃饱了吗’,现在都问‘吃好了吗’。”

在他看来,西方国家民众对中国极度缺乏了解,“他们不知道郑和下西洋,只知道哥伦布全球大航行,有的人甚至连北京(Beijing)和Peking是一个地方都不知道。”西方民众对中国也存在很多误解,将一切中国发生的事情都归结于集权政治制度带来的短暂成效,却看不到在根本上这是由中国上下五千年的文化底蕴决定的。

“两个国家交往就像找对象,只有一方愿意是不行的。中国应该用外国人能理解的方式文化讲述中国的故事。”尽管认同中国在过去几十年中的发展与变化,老罗却并不是“伏拉夫式”地吹捧中国,他也有“建设性的批评”:“我在西班牙也想每天了解中国发生的事情,但当我打开CCTV西语频道,看到的不是肥皂剧就是做饭,只有半个小时新闻,这远远不够。”但他永远是中国坚定温和的老朋友,在世界的另一端,架起拉丁美洲—中国—西班牙的友谊桥梁。

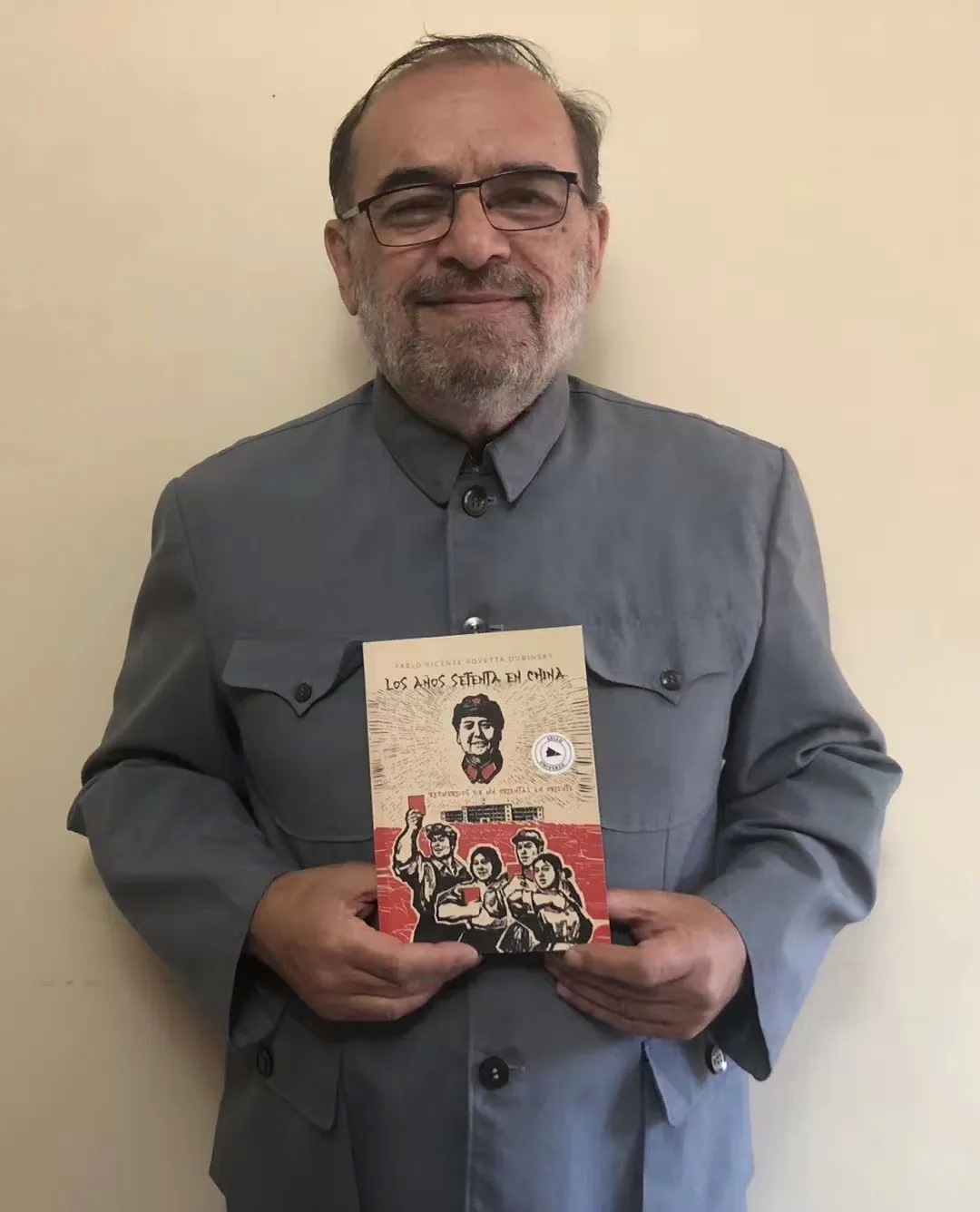

四十年间,老罗将他的所见所闻著录成书,在《中国的70年代:一个乌拉圭“东岸人”的东方记忆》中将他亲眼目睹的历史转折娓娓道来。他还创办了“东方深思”网站,通过网络平台继续讲述中国故事,向西语读者介绍现代中国。但他不认为自己做出了多少贡献,总是谦虚地说:“我只是中拉文化交流壮举中的小小一粒沙。”

老罗与西班牙语版《中国70年代》

图源受访者

九十年代末,由于工作调动,老罗从中国搬至西班牙生活。西班牙人的生活方式是出了名的“慵懒闲散”,而老罗仍保持着在中国时的生活习惯——清晨六点多起床,吃一顿早饭,再开始忙碌的工作。

就像此时此刻——周日上午十点,当大多数西班牙人刚刚开始享受这个阳光灿烂的周末时,老罗已经在马德里La Pecera咖啡馆里坐了一个多小时,一边读报纸,一遍等候来自中国的年轻朋友们。

咖啡馆中,马丁·索勒的交响曲悠悠奏响,咖啡香气氤氲。而老罗滔滔不绝的回忆却将听众带入七八十年代的中国,忘却自己正身处马德里。

乐曲未尽,一通“不合时宜”的电话将大家拉回现实。老罗查看了一下手机,面露歉意:“我实在有太多可以讲的了,回忆起来两个小时都不够。但真的很不好意思,我的老板要和我打电话,我得走了。”

在咖啡店外,他伸出宽厚的手与每个人相握,随后道别。“玩得开心!周末快乐!”

祝福回荡在车水马龙的阿尔卡尔大街上。

参考资料:

[1]人民网:《我与中国的半世渊源:见证中国的改革开放与发展巨变》

[2]观察者网:《“我只是中拉文化交流壮举中的小小一粒沙” ——一个乌拉圭家庭的世代中国情》

[3]国际在线:《我是中国消除贫困的直接见证者》

[4]光明网:《“中国的经验和成就值得许多国家学习和借鉴”》

[5]张琨.比森特·罗维塔与原生书店——试论冷战时期毛泽东思想在拉丁美洲的传播[J].冷战国际史研究,2018(01):151-172+6.

2025.12.16 15:15

16

2025.12

16

2025.12

16

2025.12