01

2024.04

编者按

在这片校园里,有众多为学生活动和校园文艺事业做出贡献的工作者,张永生是其中之一。

屹立了102年的清华大学大礼堂,和在礼堂工作了11年的张永生,共同见证了无数次校园活动的光影。他收藏每一个院系的学生节工作证,请同学们在上面签名;他见证每一场在礼堂举办的活动,尽己所能为师生们保障服务;他传承下每一次完满谢幕的宝贵经验,并不厌其详地给新人分享。

一个人,一栋建筑,一场舞台,一届又一届青春,共同交织成一座“校园文艺的博物馆”。

“人文日新”的牌匾高高地悬挂在大礼堂中,牌匾的后面也自有一番天地。踩着有些陡峭的、咯吱作响的楼梯,张永生熟练地来到了礼堂二楼的技术支持室。小木桌上放着伟人传记和历史书籍,一张张学生节的节目单和工作证堆满了靠着墙的架子。

张永生推开窗户,让阳光轻轻地洒进这座古老的建筑,平铺在木地板上;冬天的风迎面吹进暖气烘着的房间,他迎着阳光向远方眺望。枯绿色的草坪上落着叶子,骑自行车的学生在草坪四周穿梭个不停,二校门骄傲地、坚定地站在一排排树木后面,它撞见了张永生惬意的目光。

这是一个难得没有活动的日子,张永生暂时从繁忙的工作中抽身出来,偷得一点闲暇。当灯光不再闪烁,音乐不再奏响,所有观众也消失不见,剩下了一个张永生,和一座安静的大礼堂。

礼堂二楼窗边的风景

陶天野 摄

“老革命”和“毛迷”

“请大家欣赏下一个节目。”主持人的话音落下,在一片掌声中,张永生抓起相机,从观众席后方跑过来,蹲在了观众席中间的过道上。

音响里播起节奏鲜明的音乐,台上的学生们跳起舞来。舞台下一片黑暗,张永生的羽绒服拖在地上,脸紧紧地贴着镜头,冲被顶光和流光打得透亮的舞台按下快门。

张永生是清华大学大礼堂的综合保障管理员,负责礼堂活动的对接、场地和设备维护、人员协调及现场安全等。活动过程中有时得闲,他便脖子上挂一台相机,和观众一起欣赏舞台。不过更多时候,他还是将精力放在台前幕后的各种情况上。

张永生与大礼堂的合影

图源受访者

人文清华讲坛的执行制片人李浚记得,在今年秋季的一次讲坛结束后,一位外校的观众情绪激动地推搡着学生工作人员,想要强行闯进嘉宾休息室,她和几个同学上前阻拦,但并不奏效。这时张永生飞快地从后台的另一侧冲了过来,把她严严实实地挡在身后,转头对她说:“我来处理,你去忙吧。”

她依言先行离开了,走之前回头看到张老师挡在休息室的门前,努力和对方解释情况。“后来我才知道,这位观众对张老师非常不客气,甚至说了很难听的话。”但张永生并不觉得自己挺身而出的行为有什么特别之处:“没什么,我们经常遇到这样的情况。”

为了应对随时可能来临的意外,张永生在一次次的活动中培养起自己的职业敏感性。他会站在大礼堂的门口,观察来往的人群。“要(对人流)做一个视觉上的过滤,”张永生和我们分享自己十多年来积累的经验,“外面来的人对大礼堂不熟悉,他们会东张西望,这就给了我一个反馈的信号。”

张永生为学生节演出拍摄的照片

图源受访者

拥有较高职业敏感性的张永生其实算是“半路出家”。2002年来到清华后,他的第一份工作是清华学堂的保洁员。“我这人很较劲。那时候我问过一位老师,我说清华做哪项工作最苦?他说保洁员比保安员苦,我说没问题,我就去做保洁。”

那是2002年的春天,沙尘暴把天空染成黄色,黄沙钻进没有被密封的古董窗户,在清华学堂二楼的木质地板上堆起厚厚一层。空气里充满沙土的味道,张永生戴着口罩踩着沙尘打扫卫生。一遍、两遍、三遍,要三遍才能把地板暂时清理干净。但他回忆起这份工作时,脸上一直带着微笑:“我觉得挺快乐的,我做了清华最辛苦的工作。”

在此后的十年里,他一共换过九个工作地点:他把报纸叠得方方正正,投进C楼里每个院系的信箱;在胜因院当保安员的时候,协助派出所破获过案子;他兼职中控员,将每栋建筑的关键消防点位牢记心中。直到2012年,他被调到大礼堂,从此没有再换过岗。

同事们给张永生起了个外号,叫做“老革命”。“革命同志是块砖,哪里需要往哪里搬嘛!”张永生欣然接纳这个称呼。

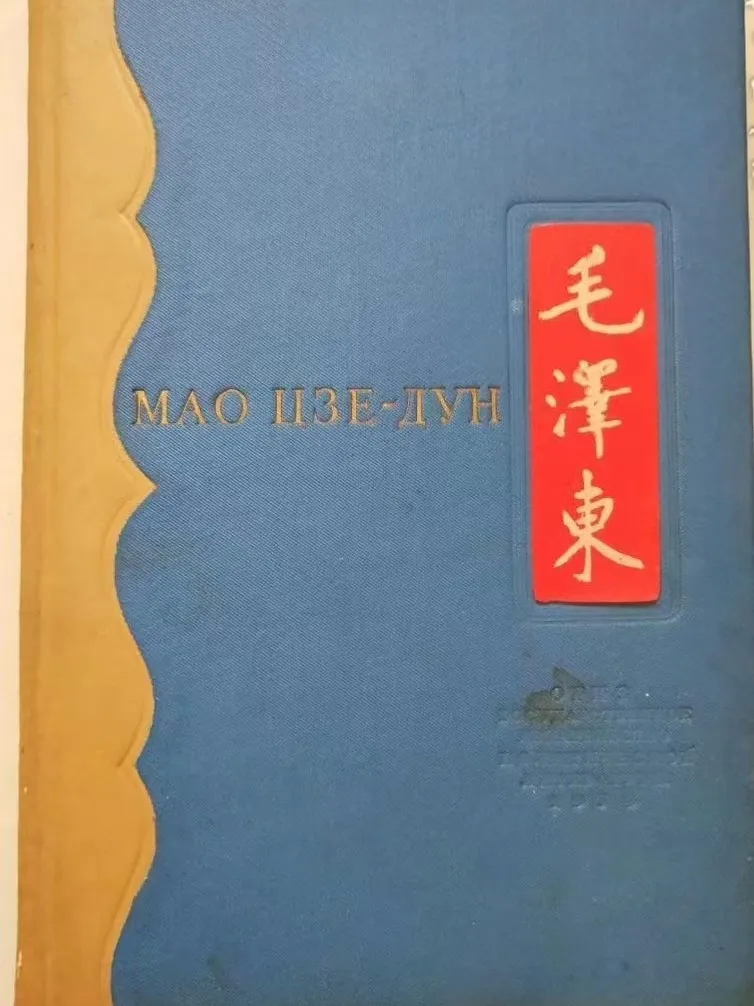

“老革命”张永生是一位深度“毛迷”。他大方地承认,自己当初向往图书馆的工作,很大程度上是因为毛泽东曾在北大图书馆担任管理员。提起毛主席,张永生眼睛发亮,语气里满是崇拜:“从三五年到四五年,整整十年时间,他才把自己的思想体系确立起来,之后仅仅四年我们就成立了中华人民共和国。他还能把那么多名帅名将纳入麾下,这就是伟人的魅力啊,他真是一个开天辟地的人!”

他感觉到,毛主席总能“把自己的定位定得特别好”,既虚心地接受现实,又不止看到当下。这对他而言也是激励:“虽然我是一介平民,但所有人都应该成为一个有信仰的人。”

张永生收藏的1939年俄文版《毛泽东传》

图源受访者

张永生在清华的二十一年,是明确定位、不断调整、深深融入的二十一年。在清华这个“高智商云集”的地方,他时常感到“来自环境的压力”,会因为自己的学历而有些自卑,把自己的起点放得很低。但他没有因此而悲观。“那就接受现状,咱们去学习嘛!做好自己的本职工作,接纳清华的校园文化,才能融入这个学校。”

正因如此,在工作上“哪里需要往哪里搬”的张永生也经常主动关心身边大小事,积极创造与这座学校的联结。他和各院系的老师聊学校的招生政策,仔细阅读学堂路上“特奖”和“优秀个人”的宣传展板;他关注着各类校园媒体的发展情况,默默留存下那些现已不见的纸质版校园刊物。在“操心”的过程中,他对清华的感情一点点累积起来。“我已经把自己的身心交给这个美丽的园子了。”他诚恳道。

张永生收藏的2012年清华大学学生会的报纸《行健》

陶天野 摄

张永生承认,能在清华接触到许多学界、业界大咖,获得许多师生的认可,自己私心上是有一点小小的“优越感”的。“这太不容易了,”他说,“但是我也清楚,正是因为在这个环境里,我才能接触到这个层次的人。所以说,要把优越感转化为责任感,我自己也要变得更睿智一些。”

“清华给我的不仅仅是一份工作,还有很多很多的认可,这也是我在工作上不计较成本地去付出的一个原因。”

“人是一种时间感很强的动物”

张永生酷爱收藏,认识他的人都知道。在收藏这件事上,张永生有时候觉得自己有点“疯”。他的个人藏品以纸质的报刊书籍为主,为了收藏,他基本上不存款,家庭生活空间不得不以藏品为中心进行重构,东西多到光是整理都会成为负担。

收藏爱好者们在购入藏品的同时一般会等比例地“变现”,即变卖部分不再需要的藏品,以藏养藏;张永生偶尔也会如此,但他不总是这么做,觉得舍不得。“我喜欢历史,那些藏品记录了一个时代发生的事件。”他珍重那些纵深地承载着历史与记忆的物,愿意为之付出精力与金钱。

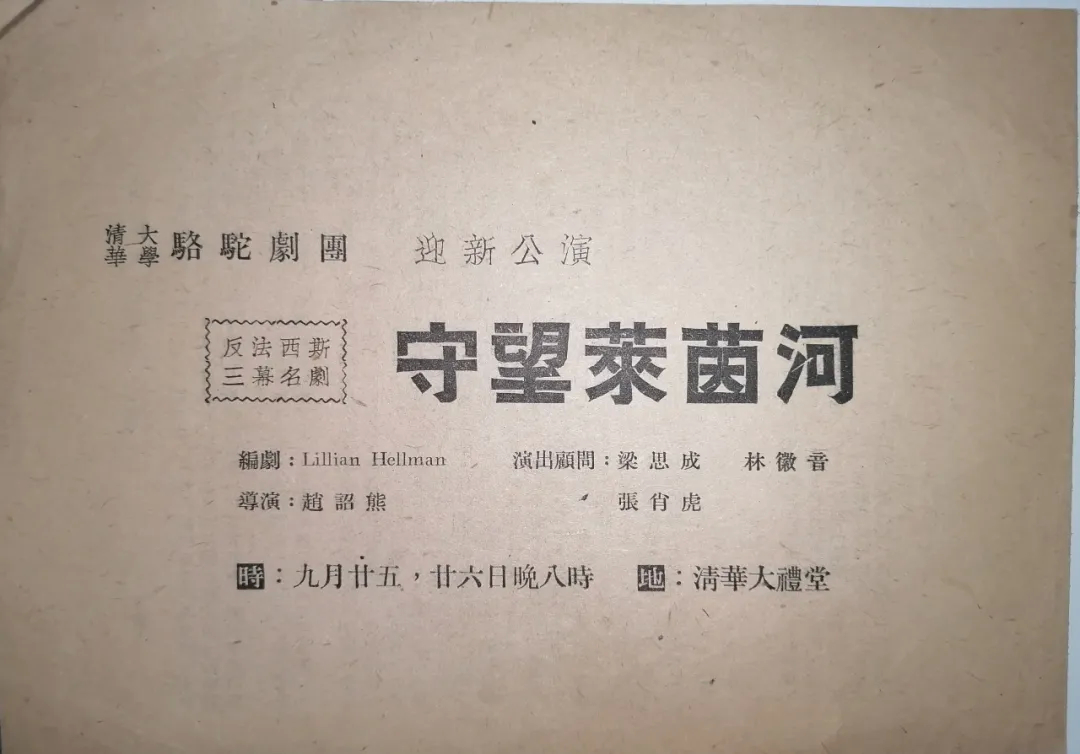

他骄傲地向我们展示一张1948年的大礼堂文艺演出节目单:“去年碰到一个人,有这么一箱子东西,我立刻问他可不可以打包卖给我,让他说个价钱,最后以700块成交。买下来之后我发现(箱子)里面包含了一个清华学生的收藏,她特别喜欢文艺,攒了好多好多节目单,就包括这一张。”

“要善于发现,善于发现总是能带来惊喜。”他轻轻抚摩着那张节目单,得意地向我们传授经验。

1948年大礼堂文艺演出节目单

图源受访者

除了那些着意得来的、有些年头了的“宝贝”,张永生的收藏中,还有很大一部分是寻常之物。来到大礼堂工作以后,节目单、工作证、演出票、都成为张永生收藏的重点。他会请担任导演的同学在学生节的工作证背后签名,也尽可能在节目单上留下各台口负责人的笔迹。随着一场场演出的举办,张永生收藏的留有学生签名的工作证和节目单越来越多,最初是几张,后来是一册子,现在则变成了整整一箱。

整个活动的人声鼎沸和欢歌笑语,在散场后空旷而敞亮的舞台面光下,都落成在场者的那一笔。“有什么意义?我想还是从回忆的角度来讲吧,回忆总是美好的,但实物却是它永久的见证,五年、十年、二十年、甚至是永远。”

随即他又辩护式地解释:“但其实我没有停留在他们签名的那个时刻。”张永生一直默默地关注着那些签名的主人如何走在各自的路上,谁在国外读书,谁自己创业开了公司,谁毕业后回到清华成为老师、又带出了新的学生……他则指着纸上的名字问新一批的年轻面孔:“你看这是谁?是不是你的熟人?”

当他们回到清华的时候,有时还会来大礼堂,问候一句:“张老师好久不见啊。”这些鲜活的反馈让他感欣慰,他们回到原先这个环境的过程,也成为他收藏的一部分。

张永生收藏的签名工作证

图源受访者

在清华21年,在大礼堂11年,张永生说,“人是一种时间感特别强的动物”。个人无法抵抗白驹过隙,但收藏让他找到了自己留下痕迹的方式。

他的手机里存着和他接触过的几乎所有学生的微信,不过由于学业和工作上的原因,许多同学在毕业后逐渐与他断了联系。“有时候逢年过节会发个祝福,不过其实祝不祝福也不重要,”张永生说,“重要的是,你们记住清华有个大礼堂就足够了。”

“可能我也还在那里坚守。”他思索片刻,又补充了一句。

他不想占用同学们的记忆,但到过大礼堂的人记忆里总有他的身影。李浚记得,快十年前,一些院系的学生节时间比现在长得多,“有时会搞到零点之后,甚至后半夜”。一次她去现场看一位朋友的演出,那是最后一个节目,毕业大戏。“已经夜晚12点多了,我受不了了,我说我要走了,但我转过头,看见张老师还站在观众席的入口处。”她猜测,他是不想去打断同学们的表演,想给大家留一个美好的毕业回忆。

那场学生节将近凌晨三点才结束,大礼堂的所有工作人员,包括张老师,就一直待到了那个点。“可是你看他的时候,完全不会觉得他有任何的不开心,他就是坐在那儿,静静地陪着大家。”

软件学院九字班的孟德华习惯用“堂主”来称呼张永生。他清晰地记得张老师拿着一张学生节的工作证,邀请自己签名留念时的场景:“我当时意气风发,大笔一挥,谈笑着与张老师告别了。”如今回头看,他想,自己或许热爱文艺,并为之投入过很多精力,但随着时间流逝,那些经历都已成为过去;张永生看起来或许“并不文艺”,却把自己变成了一块“活化石”,一座校园文艺的博物馆。“我所谓的青春,只不过是他的日常生活。”

张永生(左二)与同学的合影

图源受访者

“合作愉快”

张永生很喜欢和学生聊天,微信好友里学生的比例也一直在增加。“文艺”是他和同学们联结的纽带,聊上两句,那个给人留下“严肃”“犀利”的第一印象的张永生总是真情流露,变得“细腻”“柔和”起来。

目前在校学生会负责文艺工作的李思汉记得,在某次聊到校歌赛后,张永生翻出1992年校歌赛的海报,拍了照片在微信上发给自己。李思汉对张老师的文艺热情表示赞叹,而对方回复:“我只是一个让校园文化阵地的故事情节更加丰满的逐梦人。”

张永生曾在一次校园文艺研讨会上提到,文艺工作中最重要的事是传承。这是他在多年学生活动的经验上、交流里、落实中得到的两个字。“原先的灯光啊音响啊(台口),他们从大一就开始跟着干,一直干到大三。这种情况现在很少见了。他们现在最多干两年,甚至一年就不干了。干一年和干三年在熟练程度上肯定是不一样的,这样就很容易导致脱钩。”

因此,他一直在努力走到学生中去,给大家力所能及的帮助。根据经验,他在每年的春秋两季学生节活动前,都会和时任校学生会主席沟通,建个微信群,“在相对便利的情况下弥补一下传承上的缺陷,尽量沟通好活动细节”。他热衷于分享自己在学生节中收获的喜悦,也从不吝惜对认真准备节目的同学们的赞美:“才与艺的完美诠释,舞与韵的完美结合,魅与冷的完美撞击”,他为朋友圈里的学生节“九宫格”配上一段排比。

“合作愉快。”他一次又一次地向不同的人说着同一句话。

张永生(前排中间)与同学的合影

图源受访者

在张永生看来,需要被了解和传承的不仅是校园文艺的工作体系,更是大礼堂这座百年建筑的历史。他曾在学生活动的现场听到同学说,“大学四年了,我第一次进大礼堂,真不知道里面是什么样的”,这让他开始思考如何让更多同学意识到与礼堂的联结。

作为礼堂的管理者,他难免会面对场馆管理规定与同学需求之间的矛盾,譬如在不能携带饮料进入的要求下,总有同学偷偷将饮料揣在包里带入室内。“饮料多含糖性,倾洒在地面或座椅上很难处理,特别是活动频率高的季节,”他向我们解释,“对于同学们的不理解,我想还是来自于习惯吧,可能来这里参加活动的次数(不多),那就在相互交流中慢慢了解吧。”

矛盾总是有的,但找到化解的方式方法更重要。他多次呼唤同学们去了解大礼堂的历史,因为“对事物的珍惜来自于了解”,而珍惜是保护的前提。

每次演出,大量的人员进出都会导致一些基础设施磨损,每次内部设施的改造都伴随着可能的破坏……大礼堂跨越百年伫立在清华园,它是坚强的,也是脆弱的。孟德华曾见过,当一场学生节落下帷幕,张永生在为精彩的演出而喝彩落泪的同时,也会抚摸着同学们因操作不慎而损坏的大礼堂地板独自叹息。

雪后的清华大学大礼堂

张智超 摄

张永生将大礼堂里的一切视若珍宝,而它们带着历史的余温,见证了一代又一代青年人的故事。

1921年,大礼堂在清华大学落成,与二校门隔着大草坪相望。此后,这里成为了酝酿反帝爱国运动的场所和开展师生文娱活动的阵地。1949年以前,大礼堂是支持共产党的青年学生聚会的地方;1949年至1990年代,大礼堂承担着电影放映的功能,90年代的清华学子身穿白衣,坐在大草坪上,望着庄严肃穆的大礼堂唱起民谣。他们的歌声传出清华,成为一个时代的回音。

2001年,大礼堂作为“清华大学早期建筑”的一部分被列为全国重点文物保护单位。

2012年,张永生来到大礼堂,这是他在清华大学的第十个工作地点。

2023年冬,每个院系一年一度的学生节又开始在大礼堂如期举行。学堂路的两侧,一张张海报轮番立起,“时滞岛”“不夜城”“游园新梦”……自行车来来往往的学堂路上,太多的余光瞥见过这些名字。

而张永生给予它们的则不止是余光。一场学生节结束后,穿着西装礼服的同学们兴奋地跑回聚光灯下,抱着花束叽叽喳喳,回味这个梦一般奇妙的夜晚。张永生站在台下熟练地指挥起大合照的拍摄:“第一排坐下,第二排半蹲,大家一起喊个口号。”“咔嚓”一声,又一张照片诞生了,它像张永生以往所有的摄影作品一样,被小心翼翼地收藏起来。

张永生为学生节拍摄的大合影

图源受访者

梦想是人生永恒的主题。张永生总是忍不住要拉着同学分享他的生活、他的收藏,而“梦想”常常是这些对话的落脚处。当谈论起梦想,工作时雷厉风行的他开始使用诗意的拟人和比喻。而实际上,他所想的并不是多么遥远而宏大的东西,它非常朴实,非常真挚:“我希望能在未来的日子里继续服务校园师生,力争做好本职工作,让自己的草根人生过得更加精彩!”这段话的后面跟着三个“加油”的表情。

用难得的空闲时间回复完微信后,张永生马上又投入到当天的事务中,从第十二周到十四周,还有八个院系要在大礼堂举办学生节。

最后我们说起未来的打算,张永生没有纠结:“我的梦想在这里,那么它的余晖也应该在这里吧。”他把休息室的窗户关上,转身向一楼门厅走去。

2025.12.16 15:15

16

2025.12

16

2025.12

16

2025.12

28:32

28:32

2025.06.19 08:55