14

2023.08

在这个夏天,“一票难求”的现象太常见了。

大麦平台售罄标识

5月底6月初,五月天在北京鸟巢连开六场演唱会,累计场馆可容纳观众数30多万,然而单单大麦网一个抢票平台点亮“想看”标识的人数就超过了300万;6月底,鹿晗的北京演唱会两场共3万余座席,却被超过90万歌迷寄予厚望,连加座门票都“有市无价”。

大麦统计鹿晗北京演唱会抢票数据

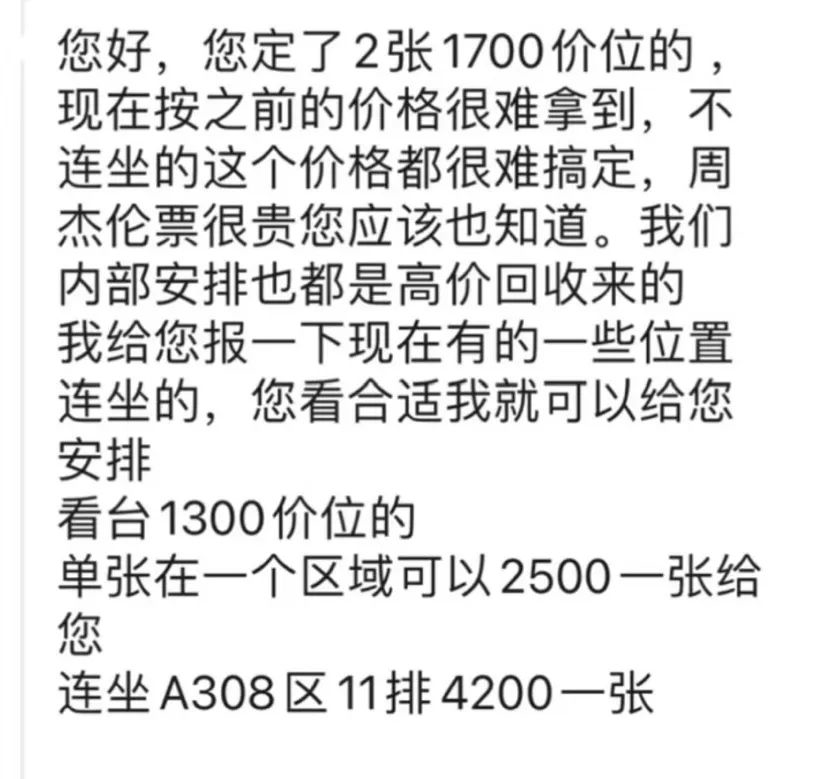

在如此失衡的供需比之下,人们抢不到票似乎倒也正常。但让购票者感到愤怒的并不是单纯的手速差异。事实上,在表面的公平竞争之下,黄牛这个特殊的群体,总是可以通过各种神秘渠道和手段汇聚紧俏的演出票,再以翻好几倍的高价出售,令观众们“叫苦连天”。

我们不禁要问:笼统的“黄牛”身份下,哪些人或群体在以何种方式运作获利?那些普通人“抢不到”的票从哪里来、到哪里去?制度与技术手段的双重规制下,二级市场的灰色机会何以存在?

供需失衡:抵制背后的“你情我愿”

5月10日,五月天演唱会正式开票后,“五迷”们掀起了浩大的抵制黄牛的浪潮,甚至在鸟巢门口打出口号:“宁可鸟巢门口站,也不能让黄牛赚!”

五月天粉丝抵制黄牛的口号

图源:微博@feel1ikeMonSter_飯

黄牛与歌迷之间的矛盾并不罕见,但在群体性的反对声浪中,作为个体的粉丝与黄牛之间却有着更纠葛的关系。

参与鹿晗演唱会抢票的CC(化名)透露,在自己抢票并找了代抢但仍然“陪跑”北京、广州两站之后,她不得已加价600元,直接购买了鹿晗巡演广州站的黄牛票。鹿晗是出了名地抵制黄牛,CC如此做法在某些粉丝眼里,无疑是“背刺”鹿晗、支持黄牛的行为,但是她没办法。“我也知道鹿晗抵制黄牛,”CC有些苦恼地说,“如果正常渠道能买到票谁又愿意诉诸黄牛解决问题呢?”

从鹿晗官宣演唱会那天起,数以百万计的全国各地粉丝就开始摩拳擦掌。在鹿晗开票之前,CC通过抢其他歌手演唱会的票对手速和网速进行了测试,最终发现抢票人数远小于鹿晗演唱会的演出,自己却都只能陪跑。“官宣了场馆之后我更绝望了,在鸟巢开(演唱会)票还会多一点,凯迪拉克体育馆太小了。”

据大麦平台数据,鹿晗两场北京演唱会在大麦平台开票仅2.5万张,对比90万的“想看”人数,CC意识到这次抢票是一次“千军万马过独木桥”的战斗。

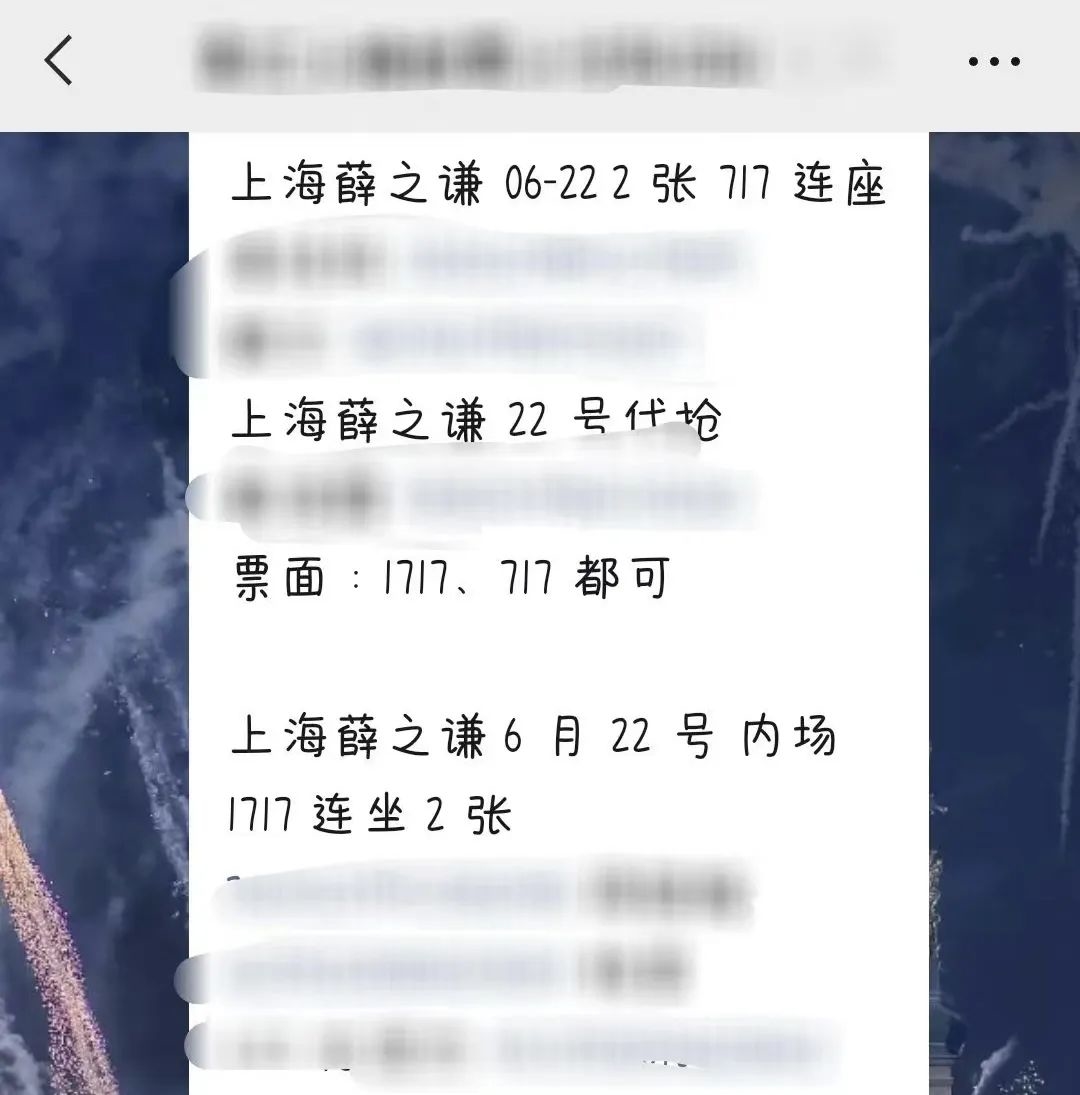

出于强烈的观演欲望和对自己手速的不自信,CC开始在各种平台上寻找“帮手”,为抢票这场战役做准备。通过和不同的“黄牛”交流,她发现笼统的“黄牛”称谓之下,实际有着复杂的种类划分。

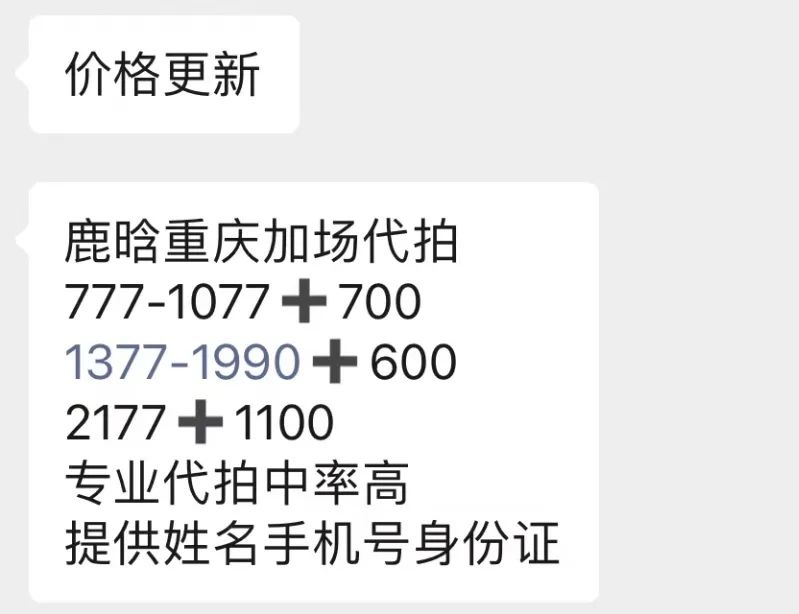

总的来说,黄牛主要提供票务中介和代抢两种服务。票务中介们直接售卖从各种渠道获得的门票,有自己抢票囤积居奇的,也有主办方“秘密”输送的,而在“强实名”(身份证件+入场票码+人脸识别)的要求下,这部分门票稀少而金贵,7月14日和7月15日鹿晗重庆站演唱会正常2177元档次的座位门票的黄牛报价一度高达5300元。此时,消费能力有限的粉丝能求助的只有代抢,而代抢也有“散户”和“大户”之分。

散户代抢的前身是“路人牛”。路人牛指的是一些并非粉丝的“无辜”路人。他们有着强大的网速和手速,经常以“练手”为由,抢走粉丝日思夜想的演出票,再以高价卖给粉丝,看似无辜,实际和黄牛并无区别。演出强实名之后,路人牛就摇身一变成为代抢,提前收集买家个人票务平台的账号,然后登录抢票付款。

而大部分淘宝、闲鱼上的代抢店铺,都是所谓大户。他们背后往往是一个庞大的组织,一般是一个几百人的微信群,群主将收集到的客户信息发到群里之后,群里所有人“齐心协力”、动用各种方法一起抢票,有人靠手速,有人靠代码,谁抢到了,雇主的佣金就归谁。

代抢群里的共享信息

图源:受访票务

散户和大户各有利弊。大户代抢虽然成功率较高,但是往往价格较贵,如鹿晗的演唱会最高代抢佣金报价到了1100元每张(不含票价),并且个人信息被共享到几百人的大群中总让CC感觉是“把身份证写上手机号之后直接扔在马路上”。

而散户,一个最致命的缺点,就是成功率不能保证。在抢北京和广州站门票之前,CC曾翻遍闲鱼(二手交易平台),给自己找了一个价格相对合适的散户代抢,代抢费用为300元每张,但两次都失望而归。虽然代抢失败会全额退款,但是对于CC来说,这一次次的失败对她打击很大。“可能是我找的代抢太便宜了,听说抢到的人代抢都700块钱上下。”也就是说,散户代抢绝不是抢票战斗的制胜法宝。

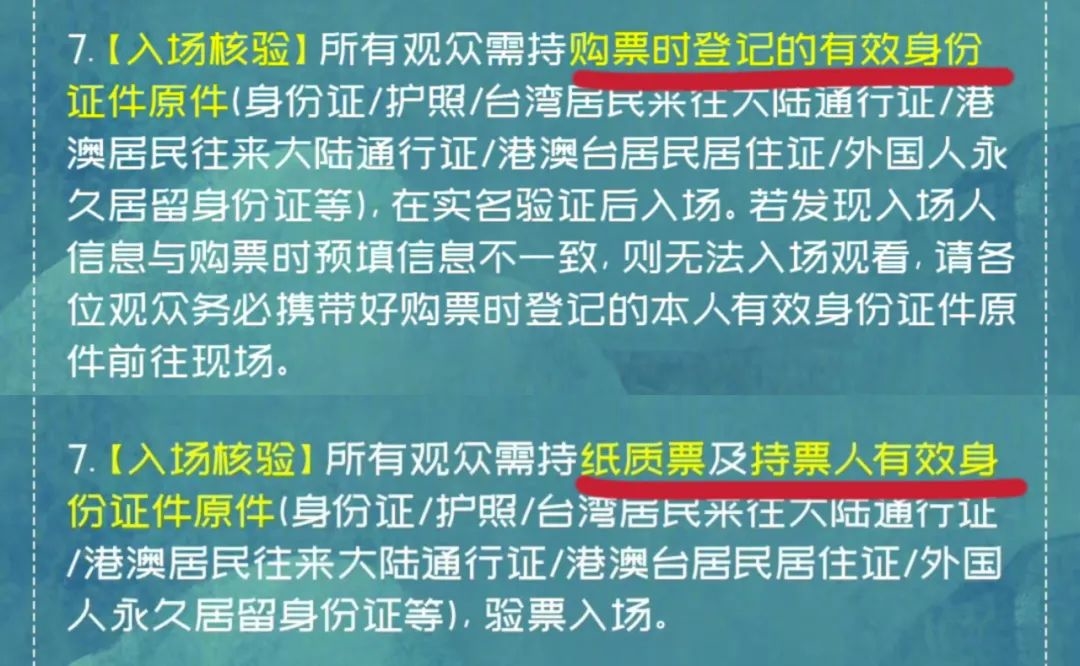

在广州场“铩羽而归”之后,CC原本已经失去希望,但这时,一位联系过的票务告诉她,鹿晗在广州做不到完全实名。在CC还半信半疑的时候,票务给出了证据:鹿晗演唱会北京站在大麦售票时有清晰的“强实名制”标识,而到了广州,大麦的售票公告却玩起了文字游戏,将鹿晗工作室标注的入场核验条件由“持购票人身份证”改为“持纸质票及持票人身份证”,也就是说,任何人只要有票并且有一张身份证就可以入场,大大降低了实名制强度。而鹿晗工作室在几天后也修改微博公告与大麦一致,宣告这场与黄牛的斗争以艺人团队“败北”而告结。

鹿晗工作室微博公告前后对比

至此,CC也终于可以放心地接受票务溢价600元的票价,拿到了圆梦之旅的门票。“代抢都得700块钱,对比下来加600买好像还赚了,”她比较着两种非官方购票渠道的价格差异,“虽然还要搭上去广州的机酒……不过顺带就当旅游吧。”

CC从鹿晗在海外团体出道的时候就开始关注他,虽然现在的她对于鹿晗已不再是狂热的粉丝心态,但是鹿晗的音乐和声音是她青春中的重要部分。“我甚至有些感谢广州场不是强实名。”她说,如果所有场都是强实名的话,她可能就真的要与这次演唱会遗憾擦肩了。

对于有强烈观演欲望的歌迷来说,在供给短缺的情况下,“买到票”的优先级会压过对渠道正当性的考量。在购票者如此必然的需求下,“中间商”总有机会“赚差价”,强实名制的存在不过让赚钱的人从票务中介部分地分流到单纯的代抢服务提供者罢了。

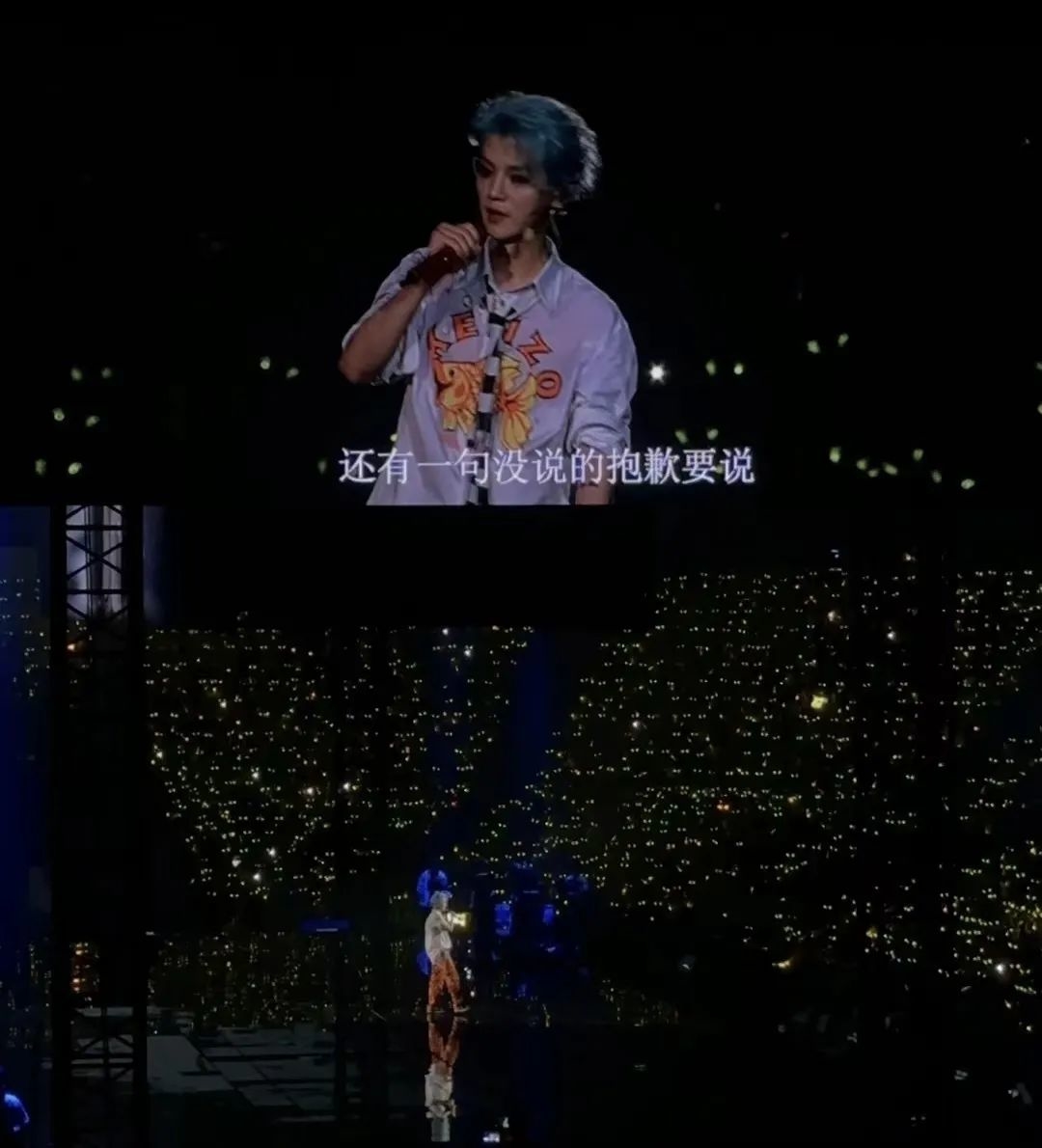

7月9日,CC如愿进入演唱会场馆,成为万千点灯光中的一份子。

“我看着/没剩多少时间能许愿/好想多一天/我们的明天……”

歌声响起,在排山倒海的尖叫声中,她第一次无比真实地听到千万粉丝中属于自己的声音。“很难描述的一种感觉,他带着他的音乐和我的青春从十年前走来拥抱我的那一刻,那张票的价值就没办法衡量了。是不是黄牛票也就不重要了。这还有什么不值的,就当在为自己的人生买单。”

cc拍摄的演唱会现场照片

受访者供图

技术之外:利益输送与治理难题

在我国,公共部门从未停止对黄牛的批评与打击。6月初,浙江宣传也发文表示,“别让‘黄牛’再‘牛’下去”;北京等地也多次针对黄牛开展专项整治和联合执法等行动,针对五月天北京站演唱会,北京警方依法打击处理倒票人员29名。

而面对声势浩大的抵制行动,黄牛们却显得镇定自若,不仅不害怕票砸在手里,反而按“天”抬价,前一天报的价格,如果没有及时下单,第二天就变成更高价。更有黄牛开启“拍卖模式”,哪怕预收了一位客户的定金,只要碰到其他客户给出更高价,立马协议作废。

票务实时更新票价

图源受访者

小红书博主被“坐地起价”

图源:小红书APP@Auguest

小红书博主晒出闲鱼上毁约的黄牛

图源:小红书APP@西巷演出派对

这不禁让人怀疑:他们的底气来源于何方?

目前,在技术层面,演唱会可以实行“强实名+不允许转赠或退票”机制,将每张票锁定到购票者个人,也把退票或转让的成本拉到最大。理论上,这可以最大程度地限制黄牛肆意抢票再转手的情况。但从现实来看,黄牛们针对限制性的规定总有对策,如前文所述,针对“强实名”制度,黄牛发展出代抢业务,依靠抢票外挂程序与“人海战术”,以技术制衡技术。

另一方面,黄牛的票往往别有来路,他们根本不需要与普通观众拼手速、拼技术,也无需刻意招徕便能有生意可做。

今年4月26日《文化和旅游部办公厅关于进一步加强演出市场管理规范演出市场秩序的通知》延续2017年《文化部关于规范营业性演出票务市场经营秩序的通知》中的标准,要求面向市场公开销售的营业性演出门票数量,不得低于公安部门核准观众数量的70%。也就是说,仍有最多30%的观众并非通过官方售票平台获得门票。

CC的票务柚子(化名)告诉作者,这些未登上官方售票平台的门票中,有一部分会由主办方直接输送给票务,被称为“渠道票”。柚子有一句名言:“主办方是商人不是慈善家。”对于大部分演出,艺人也许是为了回馈粉丝,但艺人合作的音乐演出公司、艺人经纪公司等主办方还是要以盈利为目的做生意。一场“声势浩大”的演唱会,其舞美、场地等费用加起来耗资十分巨大,“主办方不想‘吃相太难看’但想要盈利,就会将部分票提前分配给我们最上面的一级票务,然后他们再下放到我们各级代理。”柚子他们由此在主办方的默许下获得“渠道票”。

“提到黄牛也许大家想到的都是那种满脸横肉的中年大叔或者阿姨,但其实我就一普通大学生,自己也追星,做票务一部分也是为了给自己收集信息。”所以,柚子不太愿意被叫做“黄牛”,她总觉得这个称号带有一定的“侮辱性”。“票务在我眼里也不过就是一种职业啊,不违法的,票都是从主办方那里拿到的。”

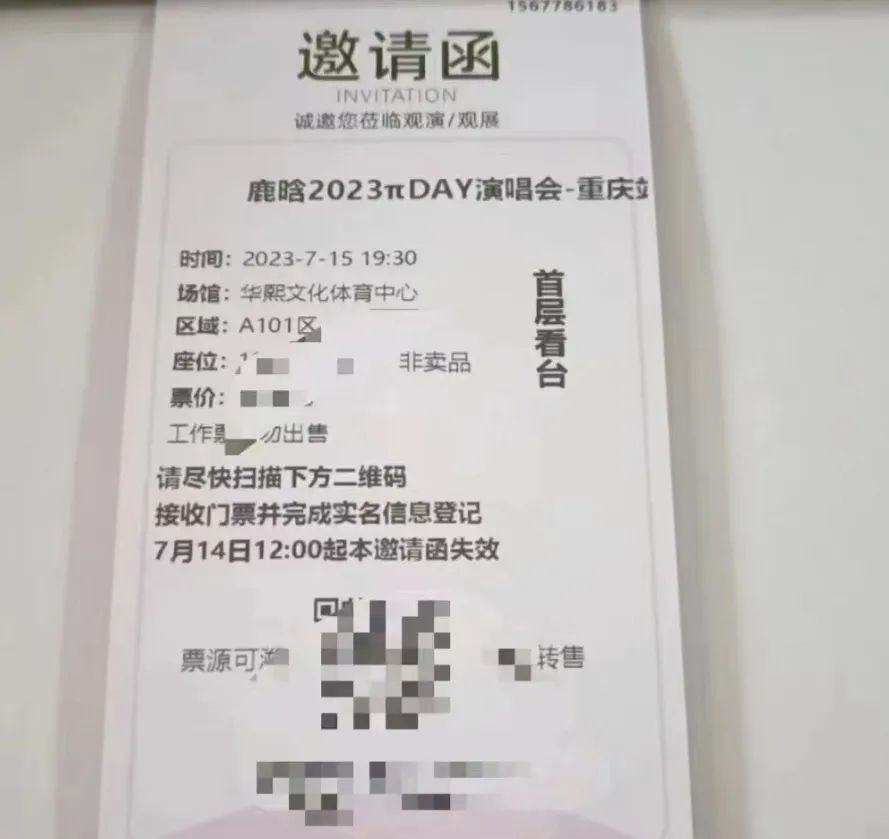

那么,渠道票又是如何回避实名制的?答案是直接以纸质票形式销售,买家拿到票后直接扫描上面的二维码录入个人身份信息,从而满足会场的检票要求。此外,还有官方邀请函会流出至歌手的合作品牌方,黄牛同样有机会从品牌方那里拿到可以录入个人信息的纸质邀请函。而此类门票因为数量更少,往往更能卖出天价。

票务朋友圈晒出的邀请函

受访者供图

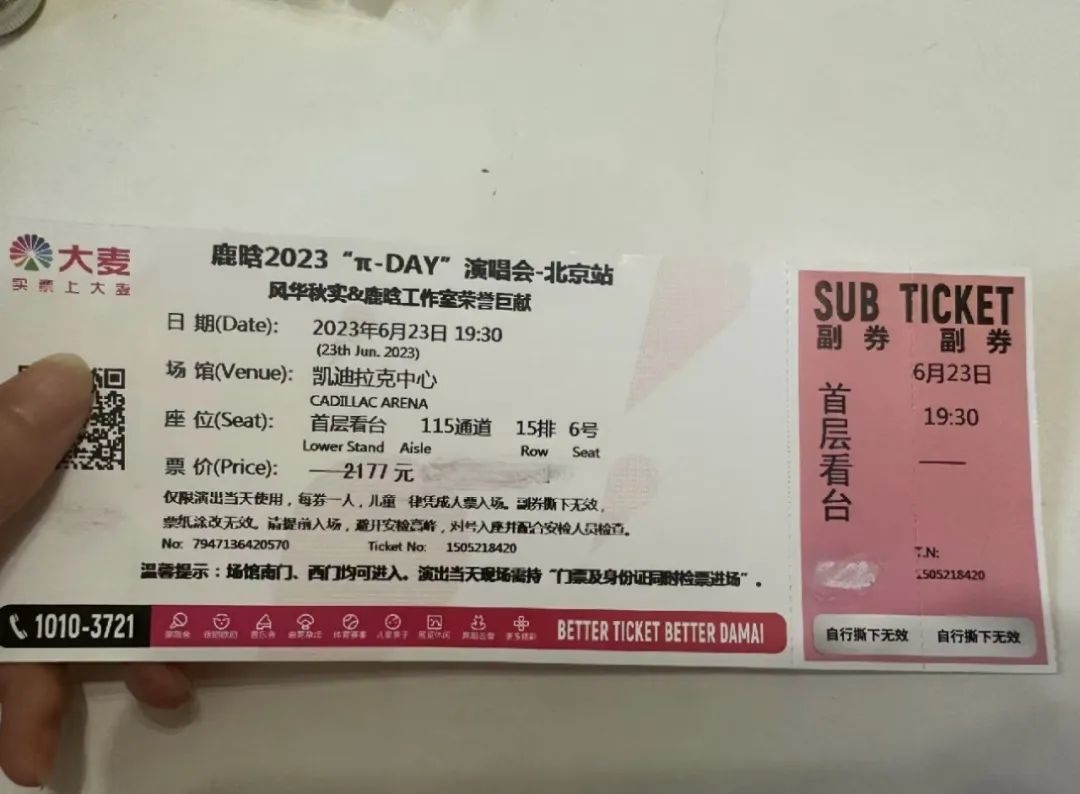

小红书博主从票务处购买到的纸质票

图源:小红书app@大琴儿

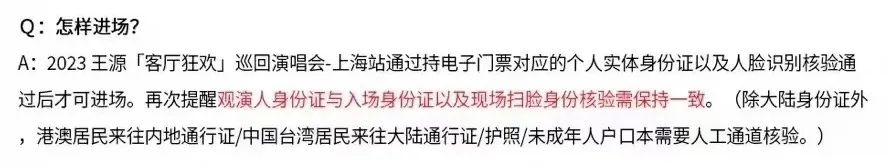

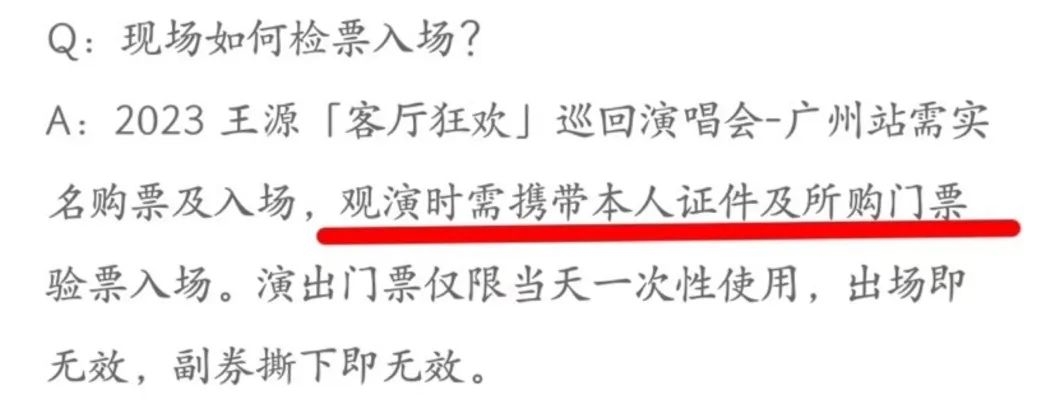

除了这些回避实名制的特殊票源外,在一些地区,实名制是否存在都得打上问号。前文提到鹿晗广州站演唱会由“持购票人身份证”改为“持纸质票及持票人身份证”,言外之意是购票人与持票人可以不为同一人,为黄牛囤票转让留足了空间,实名制名存实亡。这样的文字游戏并非孤例,纵观演出市场,你会发现一个神奇的“规律”:所有宣称强实名制的演出,如王源、鹿晗演唱会等,到了广州都纷纷向黄牛举起白旗。

王源上海演唱会购票公告,电子票扫脸入场

图源大麦

王源广州演唱会购票公告,纸质票身份证入场

图源大麦

7月9日,在举办鹿晗演唱会的广州体育馆门外,处处是“闲庭信步”高声呼喊“门票要吗?门票要吗?”的黄牛,有的甚至直接站到了安保人员旁边。“我都在这里卖了好久了,球票、演唱会门票什么都卖的。这里这么多年来都是这个样子,从来没听说过有人要抓。”一位兼职接机的黄牛略带炫耀地说,“你去什么体育馆、剧场外面看看,哪里不蹲个十几个黄牛。还是广州这边环境好。”

广州演唱会场外,左白衣为黄牛,右黑衣为场馆工作人员

受访者供图

长期活跃但宽松的市场环境使得黄牛扎根于地方产业链中,成为其中必要的一环。实名制要动既得利益者的蛋糕,盘根错节的地域势力自然不会允许。或许因此,艺人团队才不得不放下身段,融入当地市场。

此外,退票与转赠也无法被严格禁止。毕竟,如果主办方“一意孤行”地进行限制,很容易让的确临时有事去不了的观众承受经济损失。正因如此,本来奉行强实名的刘若英上海演唱会最终还是开通了限时退票通道,鹿晗演唱会北京场也是如此。而只要这个“口子”一开,黄牛随时可以甩手离场。

强实名难以贯彻落实,源自演唱会不同参与主体的利益差异,即便艺人本身想要全盘杜绝黄牛的存在空间,以维护自身与粉丝的情感而非商业关系,主办方与场馆也不会放弃更多的盈利机会;同时,粉丝还有“抢到票、能退票”的需求。借助演艺经济的商业属性和“圈子”内外的信息差,黄牛在使自身获利的同时,也成为一条暗线,迎合着各主体或隐晦或昭彰的利益诉求。

如何定价:商品市场还是文化生活

为什么演唱会门票会存在二级市场?

根据微观经济学,可以说这是因为一级市场的初始定价偏低,没能实现供需平衡。美国经济学家艾伦·克鲁格(Alan B. Krueger)在《摇滚吧,经济学》(Rockonomics)一书中总结了黄牛扮演的经济角色:通过转售将原本偏低的票价推向市场均衡点,有助于“价格发现”,把门票重新分配到更珍视它们的人手中。

柚子也是这么认为的,她觉得自己的工作不过是帮助主办方实现这张票在自然供需条件下的真实价格。知名度高的歌手,票务手里的票自然价格高;而对于知名度不高或者粉丝消费能力不强的歌手,主办方就通过票务之手降价处理,这也是为什么有时明明官方平台已经显示“缺货登记”,票务手里却反而能给出折价票的原因。如歌手李荣浩7月8日在长沙举办的演唱会,大麦一开售就进入缺货模式,柚子那里却仍有能挑座位的折价票。

票务在朋友圈折价售卖李荣浩演唱会门票

受访者供图

大麦显示李荣浩演唱会门票售罄

那么如果提高一级市场定价,且不考虑主办方暗中输送门票,二级市场会消失吗?我们可以想象,在一些演唱会供给远小于需求的情况下,定价提高后,仍可能有没抢到票但非看不可的、对价格极度不敏感的忠实粉丝,愿意为二级市场进一步的溢价买单。除非一级市场将价格抬至令人哗然的地步,否则很难达到供需均衡。这样一来演唱会直接变成富豪聚首,基本阻断了普通人观看演出的可能。

并且,艺人们一般也不愿意高价售票,克鲁格指出,现场演出不只是非人格化的交易场所,而更像是一场由艺人举办的聚会,他们邀请粉丝、歌迷就像邀请亲朋与邻居,而过高收费会毁掉聚会的气氛。7月21日TFBOYS出道十周年的演唱会“十年之约”官宣,本应是粉丝与艺人共享回忆的温馨团聚,但官方平台抢票的难度,最终转化为二级市场的高额定价,线上直播仍需付费的销售策略也让一些粉丝心寒,感到自己的青春“明码标价且烂尾”。

譬如美国歌手泰勒·斯威夫特(Taylor Swift)2023年开始的时代巡回演唱会(The Eras Tour),迄今为止在欧洲总共增加了22场演出,以满足粉丝的需求。演唱会采取“粉丝认证”与“慢速售票”机制,一方面通过code发放让购买过专辑、周边的粉丝排在购票队伍的前列,保证买家的购买力与购买意愿,也提高分配效率,另一方面增加开票时段,甚至一直持续到演出当天,从而减少黄牛转售门票的吸引力,据统计,2018年采取这一机制的“举世盛名”巡演(Reputation Tour)仅有3%的门票流入二级市场。

泰勒·斯威夫特时代巡回演唱会加场海报

图源:taylorswift.com/tour

在我国,现场演出作为群众精神文化生活的重要组成部分,得到了政府的有力支持。比如北京市文化局于2015年推出惠民低价票演出补贴项目,对于在京注册、具有营业性演出资质、3000座以下的演出场所的一般演出剧目,最多能有可售票总数20%的门票获得100元补贴,使票面价格不超过100元。根据《北京日报》的报道,这一项目源于2012年一位政协委员在北京市两会上的提案:建议政府加大对演出剧院的资金补助,让更多普通百姓有经济条件去观看高质量演出。数据显示,到2019年年底,“该项目累计补贴低价票演出10306场,补贴低价票139万张,惠及观众达341万人次,补贴金额1.56亿元。”

然而,大型演唱会因其更突出的市场属性、更庞大的经济规模与更复杂的供需关系,尚不属于政府补贴的范畴,物价监管部门也尚未出台明确清晰的定价指导。但显然,日益白热化的演唱会市场已然在呼唤相关工作尽快提上日程。

“什么时候能看到原价的演出?什么时候能靠自己买到票?”CC在采访最后提出的问题,目前没有人能回答。

在群众高涨的文艺活动需要与狂热粉丝的消费主义心态催生的“卖方市场”上,主办方、票务平台、艺人团队等多方利益主体的需求难免有参差,也就给黄牛留下了必然的生存空间,让他们得以钻营取巧、游刃有余。

与其寄希望于消费者个人意识的提升给这一现象带来改善,或讨论监管部门在何种程度上实行强制性的处罚措施,我们不如呼吁场馆和票务相关方提供票据数量、销售渠道、盈利情况的公开数据,把暗处的东西摆到明处,将“糊涂账”一笔笔算清。

进一步与之相配合的,应当是完整的购/售票规则和将责任落实到位的执法依据。否则,只在个体层面追究某些“黄牛”或票务的责任,未免“治标不治本”。

2025.12.16 15:15

16

2025.12

16

2025.12

16

2025.12

28:32

28:32

2025.06.19 08:55