31

2023.05

八年前的夏天,劳伦斯(化名)的身体开始出现异样,先是口腔生了鹅口疮,紧接着持续低烧,体重也减少了十余斤。

他怀疑自己染上了艾滋——和大多数“恐艾”人群一样,他害怕检测,只能查找资料,试图对照症状判断自己是否感染。当症状与资料愈发雷同的时候,“我快要死了”,他心想。

百度告诉他,艾滋的潜伏期有八到十年。他暗下决心,这八到十年一定好好活,一定要隐瞒好挺过去,不能让别人知道自己的病。

然而,潜伏期并不如想象中那样长。半年时光囫囵过去,劳伦斯的身体便每况愈下。因为反复的痉挛性肠梗阻,医院建议他住院治疗。听说住院前需要抽血检查,他知道自己瞒不住了。

电影《每分钟120击》剧照

图源:电影

跌入噩梦

劳伦斯的血检意料之中地出了问题,但身为成年人,他没想到的是,省立医院的护士竟越过了他,直接把电话拨给了他母亲:“你儿子的血液样本有问题,疑似艾滋病。”

劳伦斯的母亲接到电话后吓坏了。她对艾滋的印象还停留在年轻时看过的一则不知真假的“新闻”,据说北京一个叫“李娜”的人得了艾滋,于是公安把全市的“李娜”都逮捕了。

父亲则是责备更多,从医院回家的路上,劳伦斯的耳边只剩下父亲白噪声般的盘问,问他究竟怎么得的病。他突然很烦躁,索性破罐子破摔:“我是男同性恋,去年有一次未使用安全措施的性行为。”劳伦斯还记得第二天醒来时,房间里只剩他一人,记忆断断续续的。他试图联系对方,却发现已经被拉黑。

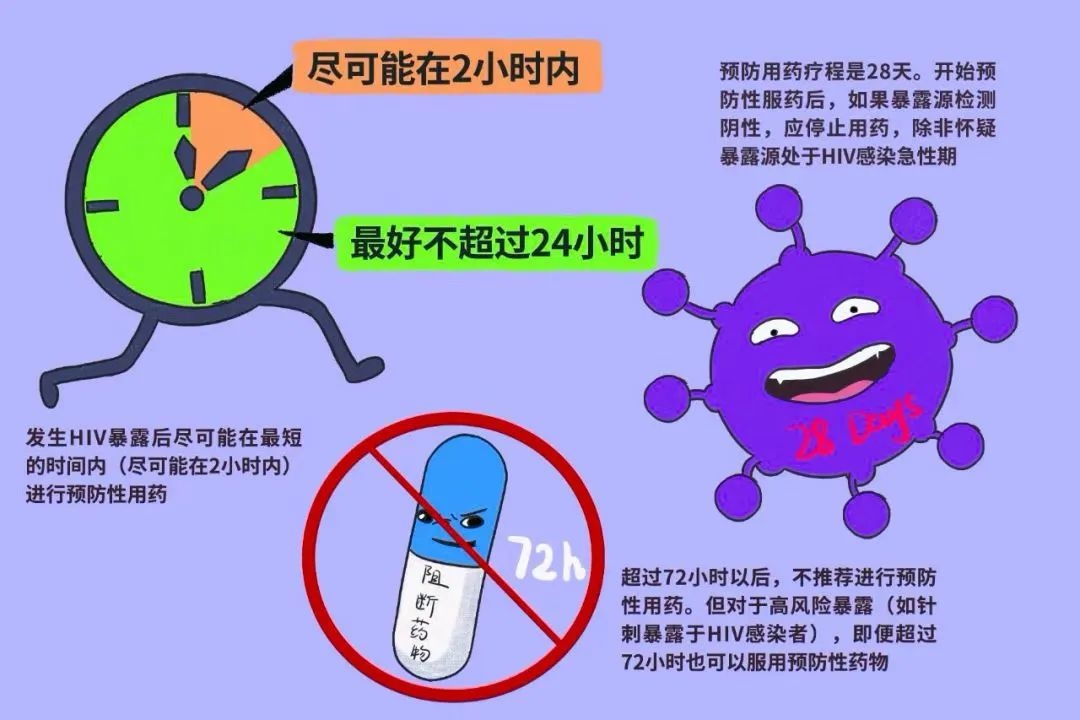

艾滋时钟那时就在他耳边滴答作响。如果当时他了解高危接触后的“阻断”,他一定第一时间去医院拿药,在接触后2小时内服下药物。实在来不及,72小时内阻断成功的概率都高达99.5%。

阻断相关时间节点

图源:“智慧健康乌鲁木齐”公众号

“阻断”并不复杂:在北京,去佑安医院或地坛医院挂门诊,就可以获得阻断药,在协和、三〇二医院挂号也可以。如果不在北京,可以在荷尔健康(专注HIV检测、阻断的平台)购买,部分三四线城市也能被覆盖到。

但那是2016年,生活在山东小城市的劳伦斯,对艾滋了解甚少。虽然隐约听说过“阻断”,但完全不知道该去哪里、该做什么。那时的他以为,染上艾滋几乎只有“等死”这一条路。

很长一段时间,他的父亲都无法接受他患病的原因,时不时会念叨:“你哪怕是和女人染上的病,我心里也多少好受些。”

因为血液问题,医院让劳伦斯去传染病医院治疗,样本则被移送至当地的疾控中心。传染病医院让他回去等结果。那段时间他浑浑噩噩,每天只顾着昏睡,仿佛只要什么都不想,一切就都没有发生过。而父母找了当地的神婆给他烧纸,保佑他检测结果无碍。

一周后的下午,家人正烧着纸,疾控中心来了电话,指明要劳伦斯本人接听。当时他正趴在屋中睡觉,接到电话,听筒里传来确诊的消息,脑袋却依旧昏昏沉沉的,意料中的绝望没有到来,他只想闷头大睡。电话那头又报给他几个日期,让他在这期间去检测一下CD4,他应了下来。

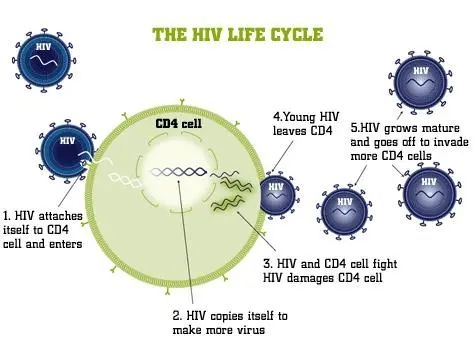

CD4细胞是人体免疫系统中的一种重要免疫细胞

图源:https://m.sohu.com/picture/198930780?_once_=000022_shareback_wechatfriends_bdbo

之后的事他便不记得了,像是得了“创伤后应激障碍”,劳伦斯失去了那天下午的全部记忆。后来从母亲的口中得知,姐姐听说了他确诊的消息,衣服都忘了穿就从房间里出来了,但他本人对此毫无印象。

幸运的是,当时劳伦斯并没有出现严重的机会性感染——艾滋病毒攻击人的免疫系统,这时一些致病力较弱的病原体就有概率“趁虚而入”。

不少患者直到身体垮掉,才意识到疾病早已悄然而至。

2013年的春天,皮诺曹(化名)开始咳嗽,同时有发烧的症状。连续不断的咳嗽让他呼吸都接不上,日常行动也很疲惫,稍走几步就开始喘。他决定去医院看看。当天他就确诊了“PCP肺炎”——一种免疫力极低的人群才会感染的肺炎。因为发现时间较晚,医生向他的家人下达了病危通知单。

对死亡的恐惧一下子淹没了他——进一步的检测表明,他的艾滋病到了晚期,患上肺炎是因为出现了机会性感染。他的肺炎很重,不确定能否治愈,而他才三十出头,人生刚刚开始,“未来所有好的坏的可能”或许都没有了。

好在家人没有一味地指责,或是追究病因。病床前,他的母亲坚定地道:“哪怕砸锅卖铁卖房子,也要给你把肺炎治好。”

父母的关怀给他吃下了一颗“定心丸”,可开明如斯,他们依旧无法避免地怀有一些“老派的”担忧:如今艾滋依然无法彻底治愈,未来会不会影响结婚生子。

皮诺曹拍摄的猫咪

图源受访者

除了被动地等待症状到来,“自检”也是不少人的选择。取一张试纸,根据要求滴上血液或唾液,不到二十分钟就能出结果。喆喆(化名)便是这样发现自己感染的。

不同于之前二位,喆喆对艾滋并非无知,大学期间他参与了不少有关HIV防治的活动。加之早些年一位朋友确诊,从检查到治疗整个流程都是由他陪同。但当事情轮到自己,再多的知识也阻止不了慌张。望着试纸上的结果,他“感觉时间静止了,周边的一切都凝固了,只有全身的血液在倒流”。他连忙又拿出两个试纸,慌乱地又测了两遍,结果也都是阳性。他知道自己确实“中招”了。

因为熟悉整个流程,他的确诊和治疗丝毫没受耽误,工作生活也在照常进行。理智告诉他,“我没有错,我只是生病了,只要配合治疗就会好好的”

只是一个人待着时,他的脑袋就变得很乱。在大众的普遍认知里,艾滋的三种感染途径——母婴、血液、性——似乎总与一些“不洁”的意向关联,比如毒品,比如滥交。这些意向汇成质疑的声音在脑海中响起:我是不是有罪,是不是真的很“脏”。

和死亡面对面

正常情况下,人的CD4值应为500-1600,如果只有不到200,意味着人处于十分危险的发病状态。而劳伦斯确诊时,CD4检测结果只有6。

治疗的过程中,他前前后后住了五次院,他的许多病友因为艾滋,出现了各种并发症。一次“小年”,一位患脑膜炎的病友给出院的他来电,说想做些小生意,听说劳伦斯父亲从事养殖业,又问了些关于“养牛”的问题。

诚然,死亡是艾滋患者离不开的话题,但他们的生活不止于此。艾滋患者同样憧憬未来,只是有时病情来得太凶险,病程又太短,短短十余天就能夺走一个人的全部。

大年初八,劳伦斯再一次收到这位病友的消息,就是他的死讯。当即,劳伦斯的两腿克制不住地打颤:“我也曾经假设过死亡,但从未如此清晰地意识到,死亡就在身边。”曾经愣头青般“不怕死”的想法,一瞬间被“死到临头”的阴影击碎,恐惧感从四面八方侵袭而来,提醒他随时都可能死去。

当天晚上,他做了一个梦。梦里一个巨大的蜘蛛网状的石块直直朝他压来,但他却无法动弹。白天的恐惧感在夜里化作梦魇缠绕着他,他发觉自己原来如此惧怕死亡。

他开始看一些有关死亡的书籍,有熊顿的《滚蛋吧,肿瘤君》,还有索甲仁波切的《西藏生死书》。他试图从书中窥探生老病死,汲取直面衰老和死亡的勇气。但这些习来的勇气在冰冷的现实面前十分无力。

劳伦斯阅读《得未曾有》后去甘南旅游途中摄

图源受访者

他不由得反思,今天的治疗手段这么发达,为什么还有这么多艾滋病人,提前于治疗能延长到的期限死去。有时是可以预见的不幸倒逼出对确诊的恐惧,拖着感染者们迟迟不去检测;又或是“身体尚且没事,精神先垮了”,等发现的时候,已经到了中期甚至晚期。

第三次出院前夕,病房里又住进了一个患脑梗的病友。他几乎丧失了语言能力,只会不断嘟囔着“完了”。医院联系妹妹,走了;联系父亲,不来;联系姐姐,称正在收拾旧屋子,方便他出院后一个人住进去“自生自灭”。

之后的情况,劳伦斯也不得而知。再后来,这个故事的“翻版”发生在他自己身上。他的父亲眼看他精神状态不佳,试图劝说家人,趁早把他交给随便一家精神病院。

那段日子,他很羡慕隔壁病床的男孩。他虽然病得很重,说不出话,也起不来床。但他的父亲每天都替他擦身子,还会在家做好家常菜,送来给他和一直陪床的母亲。

可温馨的表象下仍是一地鸡毛。一次劳伦斯无意间撞破了那对父母的争吵,母亲把饭菜和碗具全倒扣在父亲身上。后来,隔壁床的男孩也去世了。

歧视与自我歧视

劳伦斯的母亲始终无法接受儿子染上“这样一种病”。他确诊后短短三个月,母亲的头发已经花白。她听说有位邻居确诊了肺癌,却埋怨道:“哪怕你是得了癌症,也好过这个病,至少我们可以和别人倾诉,不至于没人同情。”

他的父亲看不惯他总待在家里养病,无法像“别人家的年轻小伙子”一样外出工作,于是想着让他一个人去城里租房住,“千万别回来”。

眼看着家人的生活变得一团糟,劳伦斯觉得自己就是一个罪人。他写了一篇文章,记录自己的想法,标题叫做《生而为人对不起》,又担心人们看到后会暴露自己患者的身份,于是把文章删掉了。

生病期间陪伴劳伦斯的猫

图源受访者

在家的日子里,他的父亲执意和他分餐,理由是害怕传染。其实那时候他的父亲已经了解,艾滋病毒在日常生活中不会传染,但一想到要同桌吃饭,心里还是不免膈应。

劳伦斯拒绝了分餐,他和父亲说:“我吃饭不会传染,你这是歧视。”父亲转头看了他一眼,道:“没错,我就是歧视你。”

言语上的攻击久了,又转移到肢体上。劳伦斯的同学来医院探望他,却被他父亲拦在病房门口。待同学离开,又转头大骂:“你这么不光彩的病,居然好意思让人来看你。”劳伦斯也不服气,和父亲争执起来,却只见父亲挥起巴掌落在他的脸上。

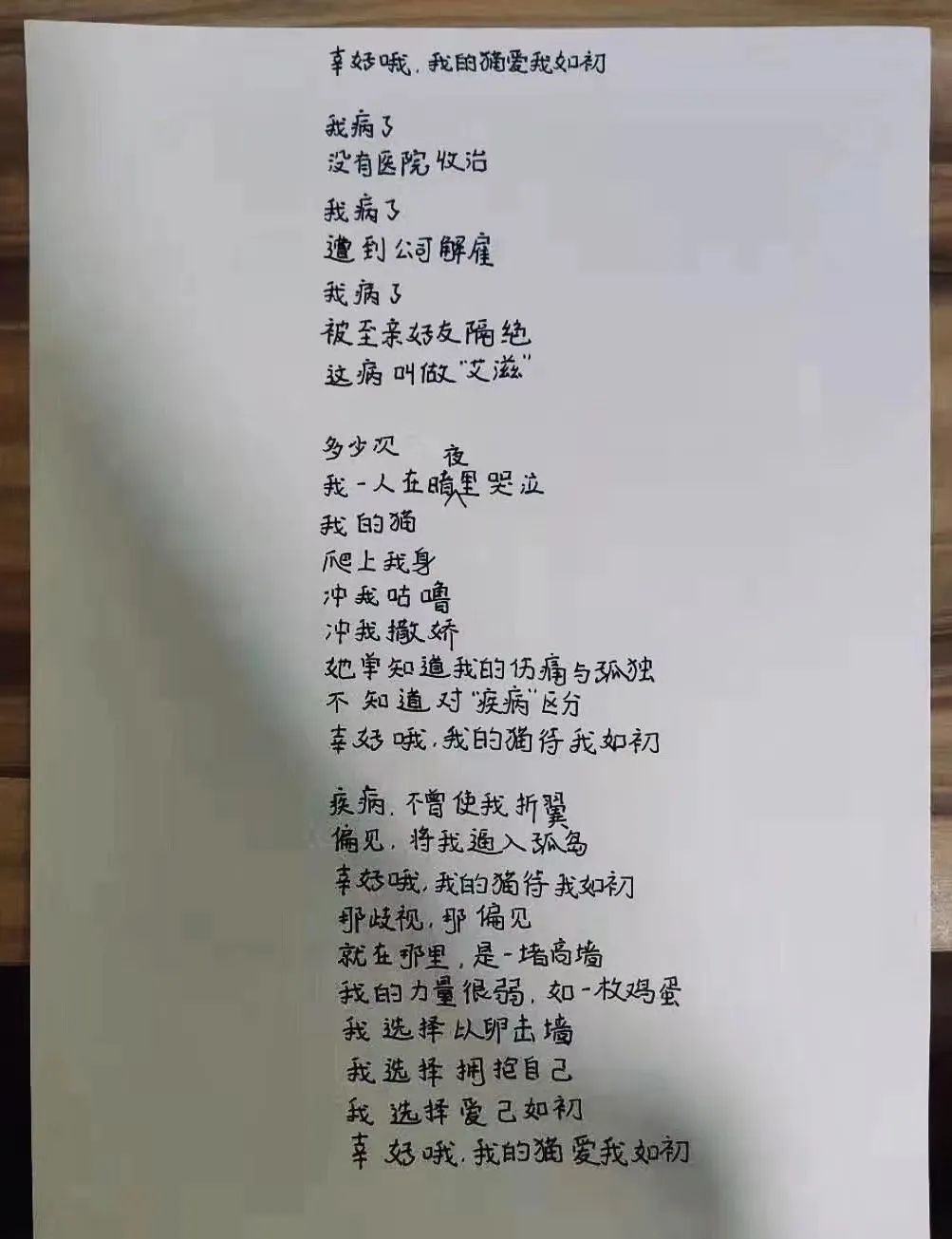

患病后劳伦斯作的诗

图源受访者

两年之后,劳伦斯和家里的关系才逐渐缓和下来。但走出这个屋檐,又是另一番光景:给他做正畸手术的牙医从血液检测报告中得知他HIV呈阳性,于是拒绝给他拔牙。医院的副院长问他,你是怎么得的病,话语中劳伦斯听到一股居高临下的玩味。

换做今天,他一定可以镇定地应对,但那时他害怕极了,颤颤巍巍地回答道:“我是男同性恋,因为一次高危的行为。”还不忘把随身带的药盒拿给医生看,但医生还是没同意为他拔牙。

《艾滋病防治条例》中明确规定,医疗机构不得因就诊的病人是艾滋病病毒感染者或者艾滋病病人,推诿或者拒绝对其其他疾病的治疗。

他决定开始维权,出于补偿,牙科医院最终答应给他一万两千元。然而一天上班时,他写的维权文章无意间被老板看见。依照《条例》规定,劳伦斯从事的工作不会传播、扩散艾滋病病毒,用人单位不得因此解除劳动关系。

可第二天,劳伦斯就被以“能力与岗位不匹配”为由开除了,而此时的他已无力再去申请劳动仲裁。

从受害者到幸存者

因为朋友有过确诊的经历,喆喆几乎可以清晰地构想出将要面对的种种:在本地就医可能会信息泄露,他选择去外地检查、拿药;家人会难以接受,又帮不上什么忙,他索性隐瞒。

艾滋的出现,让他的人生像是高速行驶的车轮硌到了石头,猛地向一旁倾斜去,但又所幸没有翻车,于是慢慢地摸回方向,沿原先的轨道继续颠簸前行。反思的尽头,他终于说服自己,他也是受害者,错不在他,而生活也还得继续。

喆喆前往外地医院就诊

图源受访者

但并非每个人都能如此安然地与受害者的身份和解。

一天下午,有位QQ好友给劳伦斯发了一组图片,称看过他的维权文章,又恰好刷到交友软件上有人约“无套”,觉得有些可疑,便问他认不认识。他当即就认出,这是传染他的人。当晚他的神智就恍惚了,疯一般念叨着,自己被人害了。

他开始“神经过敏”,每天搜集“证据”,怀疑隐私暴露,而他的“证据”有时只是一句“你吃饭了吗”。晚上他也不敢一个人入睡,一定要和父母呆在一起,睡不着觉就不断地说“完蛋了,我们都完了”。

与此同时,劳伦斯的身体状况也很糟糕,尽管不间断地吃了一年药,他的CD4依然是6。医生这才意识到要给他做个耐药测试——一些人在服用药物的过程中会产生耐受,对艾滋来说,如果不能坚持每天定时吃药,产生耐药的可能就会大大提高。

奇怪的是,尽管劳伦斯从未错过“药点”,测试结果依然显示,他对“替拉依”组合中的依非韦伦产生了耐药。于是医生让他改用“齐拉克”组合。

“耐药”一事敲响了他心里的警钟,至此他才惊觉,之前的他一直扮演“被动的受害者”的角色,没有出现机会性感染,纯粹是靠运气。但哪怕只是为健康考虑,他也该主动出击,找个靠谱些的医疗环境。

药物的调整是第一步。“齐拉克”组合需要一天吃七粒药,因为齐多夫定会造成脂肪转移,他一度长出了“蜥蜴脸”;克力芝副作用更大,让他天天拉肚子,以至于一见到厕所,就忙不迭地拐进去。改进后一天只需五颗药,副作用还是相同。后来换成了一天一粒的捷扶康,因为要随餐服药,他身上常年备着一小包牛奶。现在他吃的必妥维也是一天一粒,副作用也小了许多。“艾滋的防治在药物上确实越来越好了。”劳伦斯道。

除了每天按时服药外,喆喆每三个月都会去检查一次肝肾功能、测一次血常规。药物对肝肾的影响是日积月累的,如果不定期检查,等到发现时可能为时已晚。

为了吃药,喆喆专门准备了够用一个月的药盒,每个盒子上都贴着日期。他定了闹钟,每晚吃药时间固定,如果周围有人,就会借口上厕所或打电话,出门偷偷把药吃了。他还知道有些“艾友”会把药装在薄荷糖或者维生素C的瓶子里,以掩人耳目。

喆喆准备的够用一个月的药盒

图源受访者

领药也有讲究。医院里会放一个大垃圾桶,领到药后,他们当场就把药物的包装盒和说明书丢进去。药瓶则无法当场扔掉,劳伦斯回到家后,用透明胶带将瓶身上的标签粘掉,再把胶带剪下来,扔进抽水马桶冲掉。另一种比较“流行”的方法是,将药瓶浸泡在水里,直到看不出表面的字迹。

遇到了适合自己的药物,劳伦斯的身体健康起来。此时他的思维已经转向“幸存者”模式——因为幸存,他需要比别人更加努力,才配得上社会的认可。

他阅读了史蒂芬·约瑟夫的《创伤后成长心理学》,了解到“表达性写作”可以抒发情绪。于是他将患病以来的记忆剖开,写成文章发在公众号上,以疗愈自己,或者启示他人。

就在劳伦斯的身体逐渐转好时,却听说那位患肺癌的邻居去世了,他的母亲也一改曾经的说法:“还好你得的不是癌症。”

浪漫的转角

住院期间,劳伦斯从没放弃过寻求帮助。他联系上草根公益组织“浪漫转身”。在组织人“浪漫妈妈”的介绍下,他的母亲加入了一个由出柜者妈妈组成的微信群。这是她第一次发现,原来自己并不孤独,有那么多人和她经历着相同的事情。

来到北京后,劳伦斯又参加了北京同志中心组织的感染者互助小组。每周一次,咨询师带着大家围坐一圈聊天,有时指点,其余时候就任话题自由发展。他们从“每天分享三件好事”,聊到自己乃至他人的亲密关系。

劳伦斯发觉,虽然大家因为艾滋聚在这里,但并非所有烦恼都是病毒所致。来这里的每个人几乎都有一肚子的故事想要分享,只是一些平日里隐匿在平静生活中的琐碎,在一道名为“艾滋”的引线下,最终爆发成无法缓解的矛盾。

从挣扎中走出来的劳伦斯,决定帮助其他艾滋病感染者拆除这些定时炸弹。他加入了北京同志中心,并在“小悟生”心理平台提供HIV相关的咨询。在一次LGBT分享会上,一名听众拒绝让他分享,理由是不想让性多元群体和艾滋病扯上关联。他笑着对那位听众说:“你可以先试着来听我讲。”

出院后的皮诺曹同样公开了自己感染者的身份。“很多人提到艾滋,就会联想到人躺在病床上,瘦骨嶙峋浑身溃烂的样子,但其实不是这样。”镜头里的皮诺曹高大、健壮,就像每一个在街上擦肩而过的普通人一样,他看上去十分正常,完全没有病弱的痕迹。

皮诺曹在做志愿活动

图源受访者

喆喆确诊后开通了小红书账号,一年来他更新了数十条动态,有关于检测、治疗的,更多是工作生活的日常。小红书这类平台比起传统媒体更“接地气”,能让二十多岁的年轻人看到HIV感染者最真实的生活状态。

有时他的私信里也会收到求助:“这些人不一定信任疾控中心的工作人员,反倒会相信社交平台上的陌生人。”一个17岁的男孩和他说,自己参加免费的筛查,结果现场就发现是“两条杠”,不知道怎么办。由于未成年的孩子无法领免费药,喆喆只能建议他尽快告诉父母。这个过程免不了一番波折,好在一个月内,男孩就吃上了药,开始了正规的治疗。

小红书上确诊了HIV的博主不止喆喆一个,他们有一套约定俗成的表达方式:吃药叫“吃糖”,把病情告诉周围人叫做“出A”。他们有人偏爱分享,但更多的是刚确诊不久、惶恐着想要躲起来又渴望归属感的“新人”,尽管谁也不认识谁,却会在私信和评论区互相打气,告诉伙伴们“明天会更好的”。

劳伦斯抄写佛经

图源受访者

虽然有些缓慢,但“明天”的确有在变好。曾被拒诊的劳伦斯一度很害怕医院,可因为抑郁和焦虑,他不得不去开些药物。当医生问他有没有同时服用其他处方药时,他脑中当即闪过了那个牙科医生的面孔,可他很快镇定下来,道出了抗艾滋的药品名。

医生愣了一瞬,旋即回过神来,语气平静地说:“没关系的,既然悲剧已经发生了,那就接受它,好好治疗。”

2023.08.14 13:45

05

2025.09

05

2025.09

09

2025.06

28:32

28:32

2025.06.19 08:55