21

2024.06

在北京昌平区北七家镇,写着“白庙村西街”五个字的方形拱门与开阔的天空相互映衬。往里走,两旁的自建房风格简朴,每走几步就能看见一家外地风味小馆。2023年的岁末,这座“北漂”的落脚之地显得尤为冷清。

但在一处尘土飞扬的菜圃旁,还有几个正在追逐嬉闹的孩子,年龄从两三岁到八九岁不等。一个小男孩尖叫着抢走了一个女孩刚画好的画,把它揉成一团,他的妈妈徐莹马上过来道歉:“对不起啊,言言是‘耳蜗宝宝’,刚听见没多久,还不太懂事……”

“耳蜗宝宝”是因听力障碍而植入人工耳蜗装置的孩子,他们也是白庙村“北漂”中的一员。为了得到更好的治疗资源,家长们带着孩子来到这个有着上万流动人口的社区,开启为期至少两三年的康复之路。从就医、确诊、手术到康复,每个环节都在锤炼着这些家庭的韧性,徐莹形容自己“像是经历了几次重生”。

白庙村西街入口的拱门

图源:记者摄

脱轨:当一个家庭遭遇“残障”

晨晨确诊“听障”是在两岁半。在这之前,家里从没有人想过这个词。

晨晨半岁时,妈妈任冰曾怀疑过她的听力状况,“家里养的狗大声地叫,但她不会像别的孩子一样突然被吓到。”他们随即就去了省城的大医院检查,做了听力测试,孩子是有反应的。一岁多时,晨晨开始喊“爸爸妈妈”,任冰就更放心了,“大家都说十聋九哑嘛,听不到怎么会说呢?”但是到了两岁,晨晨还是只会说这几个词。任冰又带她去医院,检查出“语言发育迟缓”,就再按照这个病症治疗了几个月。

决定要再检查一次听力,是因为后来任冰在卫生间大声地叫女儿,却发现她毫无反应并径直冲进厨房。“一做检查,医生说孩子都完全听不见了。”

刚确诊那会,任冰完全听不得“听障”“耳蜗”这些词,“完全没有预料,谁会去想这种情况?”但据估计,我国0-14岁听力残障儿童总数超过460万(根据第六次全国人口普查的儿童总数和第二次全国残疾人抽样调查比例估计),且每年新增患儿数量超三万[1]。

采用“人工耳蜗”进行康复的听障儿童

图源:“小唐心”公众号

儿童听力障碍分为先天型和后天型。遗传是先天性耳聋最主要的病因。我国目前每年通过新生儿听力筛查确诊有先天性听力损失的新生儿及婴幼儿占同期接受筛查新生儿总数的5.73%,比例远超其他常见的先天性疾病[2]。后天型一般是儿童出生时听力尚在,但在发育过程中逐渐衰退,且其致因较为复杂,基因遗传、发育不良、意外事故、药物中毒都可能造成听力严重受损。

“早发现、早诊断、早干预”是听障儿童治疗的关键准则。国际上将病发后6个月内佩戴助听器、12个月内植入人工耳蜗作为早期干预的标准。研究普遍发现,在不同年龄段采取干预措施会极大影响康复效果,3岁是一个关键的分野,但许多孩子都错过了最佳的干预期。

就像任冰的反应一样,对绝大多数家庭来说,即使孩子开口说话较晚或听觉不太敏感,家长也往往不会往“听障”想。筱筱在三岁时确诊听障。在进入幼儿园半年后,老师曾提醒筱筱的爷爷,孩子的听力有问题,但爷爷当即提出质疑,“我们家都完全没有这个先例,怎么会呢?”即使家长有意识地带孩子检查听力,很多时候也难以在听力衰退的早期得出准确诊断。晨晨半岁时被诊断为“中耳炎”,因此在确诊听障之前,任冰一直以为孩子的听力损伤是反复发作的炎症所致。

听障儿童在参与涂鸦活动

图源:“小唐心”公众号

“从天而降”的“听障”就像一击重锤,打破了生活原有的平衡。

助听器和人工耳蜗是目前治疗听障最常用的方式。一般而言,患有重度、极重度感音神经性耳聋的儿童需要进行人工耳蜗植入手术,借助电子装置恢复听觉;术后需要进入特殊学校或机构,接受专业的言语康复训练;若恢复效果可观,才能重新参与常规的教育,回到正常的成长轨迹。

但在第一步,光是手术就足以耗尽一些家庭的积蓄。耳蜗产品的费用则因品牌、型号而不同,就单耳来看,国产的从几万到十几万,进口的则从十几万到三四十万。但正如筱筱爷爷说的,“做便宜一点的,如果没有做好还要二次手术,那真是‘劳民伤财’。”出于效果考虑,大部分家庭都希望选择贵一点的进口款。“当父母的都想给孩子做最好的,让他听得更好一点。但是两边六十多万,我们普通家庭哪里拿得出来?”无奈之下,只能“求其上者得其中”,先做单侧的手术或降档为基础款。

钱,往往还是其他问题的导火索。“我们本来是一个平常的家庭,就想平淡地过日子。遇上一个‘耳蜗宝宝’,妈妈走了,妻离子散了。”据筱筱奶奶讲述,因为无法接受自己的孩子是听障儿,也无力承担经济的重压,筱筱妈妈选择了离婚。

“如果当初能狠心一点,不要这个孩子,你也不至于一个人在北京受苦,不用为看病欠下一大笔债。”徐莹有时会听到老家的亲戚这样对她感慨。不过,她总是一笑而过,“我要是把孩子扔了,我一辈子都会很自责的。”对她来说,虽然儿子确诊的时候“觉得天都要塌了”,但“留不留”从来都不是一个选择题。“即使再要一个孩子,我也会愧对他,还不如现在倾尽全力帮他治疗。”筱筱爷爷也从未动摇过治疗的决心,“从确诊那一天开始,我就说要做最好的。”

城市“候鸟”:漂泊的异地康复之旅

晨晨接受手术后,先是在老家河南进行康复治疗,但是一年多后,还是只会说“爸爸妈妈”这种简单的词,说一句话,10个字就是极限了。后来她们又到武汉治疗了几个月,虽然能开口说话了,但不是基于理解在表达,“只是无意识地模仿发音。”这与任冰的预期不符,“我就又到处打听哪里的机构比较好,有家长说北京的效果不错。”去年,任冰带着五岁的女儿再次启程来到了北京。

无论是在城乡还是地区之间,医疗资源的不平衡依然十分严峻。在经济条件相对发达的地区,听障儿童的康复情况在很多方面明显优于内地的欠发达地区。

但“上京之路”,亦非通途。起初,筱筱爷爷一人带着孙子来京,奶奶回忆道,“他2月走的时候,除了车票,就带了5000块钱。”孤身留守老家的奶奶虽然身在异地,但心却始终牵挂着爷孙,过度的忧虑直接击垮了她的身体,到4月底甚至都无法下床。爷爷立马买票赶回家,原本身材发福的奶奶一下瘦了五十多斤。所幸,医院的检查显示奶奶的身体并无大碍。之后,奶奶决定不再与爷孙分开,“我知道去北京要钱。我整岁生日的时候,老头子送了我一些礼物。来之前我把这些项链、戒指全部卖掉了。”

白庙村是很多家庭赴京进行听障康复的落脚点。之所以选择此地,一是因为白庙村附近就分布着几所北京市残联认可的听障儿童定点康复机构。二是因为城中村的生活成本相对较低,尤其是房价,月租一千五百元基本就能够租到不到五十平米的一室一厅。

挺过了重重困难后,终于在北京落脚,孩子进入了专业的康复学校。但生活依然没有安定。

手术后的康复期一眼望不到头,高昂的学费却迎面而来。“每个月上课前先交学费,只上一种课是五千多。如果想效果好一点要加课,那每个月就要过万。”在爷爷奶奶的陪伴下,筱筱已经在北京的机构康复大半年了。每每谈到“钱”,奶奶总难掩愁色,“这个孙子开销很大的,像我们这种家庭连学费都有点承受不起,还要租房子、吃饭。”

徐莹母子在京的日常生活安排

(感统课:感觉统合综合训练课程)

图源:受访者

为看病借的钱和高昂的学费一直是筱筱爷爷心头难以卸下的包袱。刚来白庙村的时候,为了省钱,爷爷和筱筱两个人一个月的伙食开销只有两百块。奶奶在通话里总是关心他们吃了什么,“根本想都不敢想,他就买一块钱的藕和大白菜,一次吃三天,这怎么撑得下去?”但是只靠省,难以偿还为筱筱做手术而借的钱,还得有“进账”。奶奶反复用“狼狈”来形容爷爷,“他在外面到处找事做,只要有钱,他就去。后来摔伤了,脚肿得那么大,还在做。”即将步入花甲之年的爷爷,现在每天还在工地上打水泥,靠着体力活的微薄收入补贴家用。

谁来承担日常陪护和照料孩子的责任,也是这些家庭必须面对的决策。在白庙村,夫妻双方都陪孩子身边的家庭并不多。正如晨晨一家,较为常见的模式是父亲留乡工作,而母亲从职场退出,成为“家庭主妇”。徐莹本来是一名国企职工,离职前正处于事业稳步上升的阶段,她形容曾经的自己是“十分要强的事业型女性”。但为了孩子,她不得不离开这个二十年来带给她最大成就感的工作岗位,成为了一名“全职妈妈”。而与妻儿分居的父亲,如果有条件还能够一年来京探访几次,但大部分时候只能在电话或者视频中分享生活的喜与忧。

对于独身异地带娃的母亲而言,需要应付的不只是繁重的照料工作,还有不时出现的意外“惊险”。徐莹至今回忆起那个“惊魂夜”仍然会心跳加速。那天傍晚,言言有些发热,徐莹就像以前一样给他喂了感冒药。但在将近午夜的时候,徐莹突然感觉言言在剧烈发抖,“我赶紧开了灯,一看发现他整个人在抽搐”。她在慌乱之下拨打了120,在去医院的路上,徐莹控制不了自己的眼泪,“我那一刻的感觉就是,只要他活着就行了,哪怕这辈子不会说话,我都觉得无所谓了。”

而对于筱筱这样的离异家庭,当经济的重担都压在单亲身上时,只能由祖辈承担起育儿的责任。已步入人生晚年的爷爷奶奶们,为了孙辈,不得不再一次踏上“险途”。筱筱奶奶家在江西上饶,结婚之后就再没有出过远门。陪孙子来北京康复,是她第一次“进城”。她还记得刚来的时候,发微信跟儿子说,“北京人真多,但又好像没看见人一样,因为我一个人都不认识。”

在这个没有熟人的大城市,他们也不知道还要“漂泊”多久。和那些挤破头皮想要安居北京的年轻人不一样,这些家庭只想顺利完成康复,尽早返回家乡。经过了大半年的疗程,筱筱的认知水平仍然不够,有些话说不清楚,至少还需要一年半才能毕业。但是奶奶也知道,“这个没有固定的期限,有些长的也要三四年。”甚至,在不少情况下疗效都无法预测。“之前有一个孩子,恢复了两年,就喊了一句‘妈妈’,再也没开过口了。”身边真实发生的这些“不幸”也一直牵动着徐莹的心,把她的喜怒哀乐都紧紧地系在了儿子身上,“只要看到他恢复状态好,我就开心。”

为了孩子的康复,这些远道而来的家庭拼尽了全力。去年年末的时候,筱筱奶奶想着再过一个月也要提前回家准备过年了,“我都没有一个晚上是睡到天亮的。睡到半夜想家的时候,就一个人掉眼泪。”但正是他们的坚持,让他们的孩子成为了相对幸运的那一个。“在我们农村,有好多听障孩子的人生就直接‘毁掉了’,上不起学,然后被归到残障人士里。” 他们听不见,更无法被看见。

“候鸟驿站”:遇见“绿洲”

筱筱爷爷刚到白庙村的时候,一个人都不认识,也找不到活干。筱筱奶奶想起来,“每次他给我打电话,我的心都感觉要碎了。一个六十多岁的男人,就靠在床头掉眼泪。”那段时间,爷爷的孤独无处排解,终日在村里走路散心。后来走着走着,就走到了“暖暖”。

暖暖爱心儿童之家在白庙村的一处拐角。走进去,空间并不大,但四面摆满了各类儿童读物。这是一间公益活动场所,为流动、留守、孤残、社区儿童提供图书借阅和免费课程。

“我们真是遇到贵人了,王老师和李老师都把我们当成最亲的人。”在爷爷的印象里,王老师总是一副热情的面孔,“你找不到事做就到暖暖来,还能多交一些朋友。”王老师看到爷爷有心事,就拉着他聊天。虽然年纪比王老师大不少,但爷爷觉得“好像碰到亲兄弟一样”,只是聊聊家常都感觉好受多了。奶奶也常常跟爷爷调侃,“你多去亲兄弟那里玩一玩,让他开导开导你。”

筱筱爷爷口中的王老师和李老师,正是儿童之家的核心创建者和管理者。2002年,王老师从家乡来北京打工,在工作之余成为了一名志愿者。2017年,他和几个一起做志愿的朋友筹建了“暖暖”。

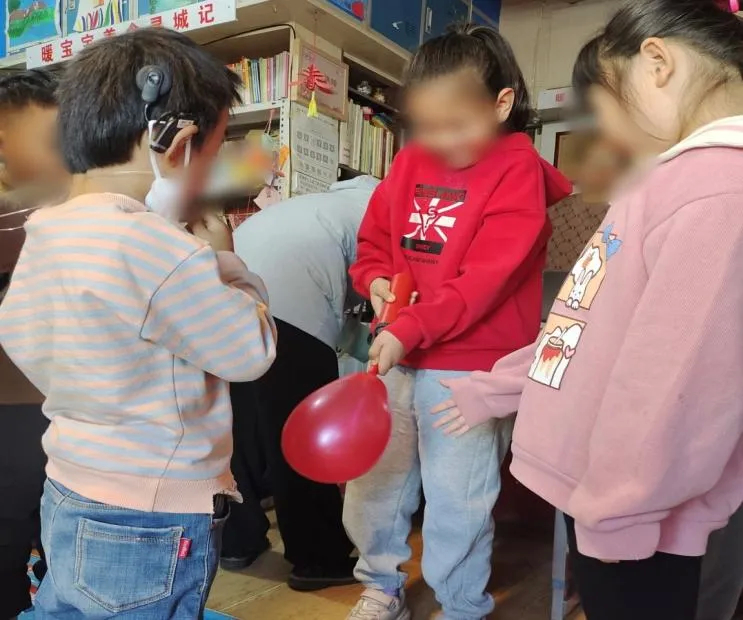

“耳蜗宝宝”与家长在暖暖参加亲子活动

图源:记者摄

暖暖成立的初心就是为周边社区尤其是残障儿童提供支持。每周都有来自社会及北京高校的志愿者来到暖暖,协助举办各种活动,例如玩游戏、读绘本、看电影……这些看似普通的活动悄然地影响着孩子们。西西是一名患有语言障碍症的女孩。刚来暖暖的时候,她总是沉默不语,志愿者们就不断地鼓励她与其他小朋友一起交流玩耍。如今,西西变化明显。王老师说,“她会打小报告和发脾气了。这是好事,因为她慢慢学会表达喜怒哀乐了。”

暖暖还会为特殊的儿童对接一些针对性的帮助。因为家庭经济原因,筱筱未接受手术的左耳一直没有配备助听器,也影响到了他的康复效果。去年九月,来自中国政法大学的志愿者对筱筱进行了多对一的入户陪伴和交流。了解到这一情况,他们回去后就在社团内商量,最后用活动筹款的资金给筱筱配了一个助听器。“老师也说这个助听器装得很好,他进步越来越快了。”筱筱爷爷感动得不知所言,“我都说不出来话,不知道要怎样感谢他们。”

如今,“疗愈”逐渐成为暖暖新的发展方向。“我们开了很多面向孩子和家长的课程,电脑编程、儿童戏剧、成人瑜伽,但是对掌握程度没有任何要求,只是希望通过这个过程,他们心中的郁结能慢慢地打开。”

“真是越活越年轻了”,西西奶奶现在是暖暖的第三位“奶奶级志愿者”,也是瑜伽课从不缺席的学员,“我没读过书,想体验一下学习是什么样的感觉”。就像童话故事中的魔药,暖暖也有它的“神奇药水”。这些带娃来京的家长觉得自己“慢慢想开了”,脸上的愁容渐渐消散。“日子一天天过,穷一点、苦一点也没关系,只要开心就好”。开心也不是难事,“来暖暖坐一坐,和大家一起聊聊天,心就舒畅了”。

“耳蜗宝宝”在参加活动

图源:“小唐心”公众号

不过,暖暖更像是一个“驿站”,春来秋去见证着迎来送往。“流动”是暖暖运营的巨大挑战,也恰恰是儿童之家诞生的重要原因。每年都有家庭因结束或放弃康复而离开白庙村,又有一些新的孩子来到这里接受治疗。“我们服务的目的不是让他们不再流动,而是让他们在流动中获得更多的支持和帮助。”就像是河水流经河道,这些家庭是流动的河水,而暖暖是“铁打的河道服务”。

这些停泊在白庙村的家庭,对异地康复的艰辛早有所料。筱筱奶奶回想起在北京的半年,“在这里吃了好多好多的苦,我好怕熬不下去了。”不过没料到的,是和暖暖的相遇。“如果没有走到暖暖,我就是一个漂泊的人。走到暖暖,就好像找到了家。”

“暖暖”门口的牌匾

图源:记者摄

在这些“候鸟”的“飞行”中,社会保障也是重要的“补给”。从上世纪八十年代伊始,“听力障碍”就已被纳入中国残障事业的范畴,一系列优惠政策、康复项目逐步推出。《辅助器具推广和服务“十三五”实施方案》《关于建立残疾儿童康复救助制度的意见》等政策文件不断搭建起宏观的“残障”救助体系。2021年,国家出台《“十四五”残疾人康复服务实施方案》,进一步加强残疾人康复服务,各省市也先后建立起本地残疾儿童康复救助制度。

如今,越来越多省份正在将人工耳蜗的费用纳入医保体系,为符合条件的儿童提供物质、资金支持。例如,2020年,广西将电子耳蜗植入术、电子耳蜗编程纳入基本医疗保险范围,按每套设备不高于56500元的价格标准进行补助[3];2022年,除耳蜗产品的补贴外,大连将耳蜗手术的补助标准由1.2万元提高至1.8万元[4];山西为在定点医院接受治疗的儿童提供6万元的一次性补贴[5]。

但是,目前来看,来自社会的补助仍然不能完整覆盖听障儿童的需求,家庭还是应对“听障”的主要力量。费用的支出、儿童的抚育,这些横亘在听障儿童家庭面前的难题,仍然需要家长们面对、消化。

借债、离乡、劳苦,筱筱奶奶有时候觉得,“人走这一遭,怎么到现在竟然在走下坡路呢?”不过为了孩子,他们还在坚定地走着。李老师常常跟她说,“之后会越来越好的,你还要看着筱筱长大、上大学,之后工作、结婚。”或许正是这种最朴素的期待,给予了他们最深沉的力量。

在北京,这群“候鸟”还在寻找声音。

参考文献

[1] 杨立雄,刘曦言 & 梁俊雯.(2023).听障儿童家庭心路历程与社会退却研究.中国听力语言康复科学杂志(01),4-8.

[2] 杨淑芝 & 谭敏.(2016-02-29).关注儿童听力预防隐形伤害.家庭医生报,024.

[3] 《广西壮族自治区医疗保障局关于将电子耳蜗植入术等项目纳入基本医疗保险支付范围的通知》,广西壮族自治区医疗保障局发布,2020年4月22日.

[4] 《大连调整残疾儿童康复救助范围和救助标准》,辽宁日报,2022年8月30日.

[5] 《山西省2022年人工耳蜗救助项目正式开展》,山西省人民医院发布,2022年.

注:应受访者要求,文中言言、徐莹、晨晨、任冰、筱筱、西西均为化名。另,李小舟同学亦参与了采访的过程,特此感谢其对本稿件的支持。

2025.12.16 15:15

16

2025.12

16

2025.12

16

2025.12