11

2022.06

凌晨四点已过,夜已深,整个城市都安静了下来,为第二天的繁忙作短暂的休整,直到一阵急促的铃声在刘宇澄的卧室响起。

他近年来的睡眠都很浅,眼睛不用睁开就能翻身抓住手机。条件反射一般,他同时按下了免提键和通话录音键,一边记录来电的地址和楼号,一边跳下床穿衣服。

有老人摔倒了,摔在卧室床铺和墙壁之间窄窄的过道里,无法独自站起。他呼喊了大约半个小时,没有人回应。黑暗中老人摸到了手机,这时他想到了平时常去修脚的荷清苑养老驿站,于是拨通了那个隐约有些熟悉的号码。

老人明显受到了惊吓,支支吾吾讲不清楚话。刘宇澄抓起钥匙冲出门,一遍一遍安慰他不要紧张,终于慢慢了解了完整情况。他匆匆赶到隔壁荷清苑小区,摁了十几次门铃后,等到了保姆来开门。两人一起推开老人的门,才发现老人四脚朝天地躺在地上。

他们赶忙把老人扶到床上去,询问了老人的身体状况,确保没有大碍后,刘宇澄才离开。

“老爷子倒也没摔很严重,但是要没人发现的话,他就得在地上躺半宿了。”他回忆道。

驿站工作人员紧急救助摔倒的老人

图源:受访者

60+岁,8600+人

刘宇澄是荷清苑社区养老服务驿站的站长。走出清华西北门,右转,穿过荷清苑小区的主干道,在右手边就能找到驿站显眼的橙色招牌。室内的墙面粉刷成米白色,空气中没有异味,角落里的绿植在阳光下生机勃勃。

走廊、两间房间和一间办公室,小一点的房间门口贴着“助浴室”的标志,摆着一张理发椅,对面墙上挂着面镜子。房间里面除了浴床,还有各种理发与修脚的设备,墙上贴着一张人体经络图。最大的房间里摆着两张高压氧舱和各种康养设备,玻璃货柜里整齐地摆放着纸尿裤,牛奶、米面等基本生活物品在角落依次排开。

这97平方米,就是这家驿站全部的办公面积。

荷清苑养老驿站

苑斯琪 摄

像这样的小屋在清华园街道还有三间,分别位于蓝旗营、双清苑和照澜院。

根据清华新闻网2021年5月份的报道,清华园街道辖区户籍常住人口中60岁以上老人已逾8600人,80岁以上高龄老人占比超过1/3。据清华大学离退休处统计,仅去年一年,清华园街道新晋年满90岁的老人就有200人左右,目前申请失能补贴的老人大概将近100人。

2020年,北京市开始探索新的养老模式,政府通过设立社区驿站,落实高龄、失能老人的保障服务和补贴。养老服务走进社区,8600余名老人的照顾任务,就落在了四家驿站身上。

养老驿站并非传统意义上提供床位的养老院,而是这群社区老人的“大型管家”。驿站平时的主要任务是联络服务商,为社区老人提供生活、医疗方面的各种服务。

荷清苑驿站建了一个服务通知微信群,每当接洽好服务商,工作人员便把服务通知发到群里,也会在小区的宣传栏里写上“家电清洗”、“修脚”等字样,通知老人们预约报名。

荷清苑养老驿站也经营着自己的微信公众号,推送文章的字体和行距统统大得出奇,11个加粗的黑体字撑满一行,用高饱和度的蓝色和红色,详细写着紧急救助记录、服务通知和养生常识。

每往微信群里发一个通知,刘宇澄都在最后标出自己的手机号。这能帮助老人记住他的号码。

“为什么那位老先生半夜摔倒还能找到我们的电话?说明他真的记住了。” 说到这里,刘宇澄的语气里多了丝庆幸,还有一丝自豪。

这个几百人的微信群唯一的要求是不能聊天。有些老人们会往群里转发一些非正规途径的“新闻”,为了防止以讹传讹,同时也是为了避免其他老人无法及时看到驿站发布的通知,驿站才不得已出台了这条规定。

不能与老人们发生争执是做好后续工作的第一步,他将这个经验总结出来,就是“像对爸妈一样,你得顺着来”。

荷清苑养老驿站的高压氧舱

苑斯琪 摄

接听电话、登记服务预约信息、安排服务商上门理发、助浴或是清洗家电,都是驿站最日常的工作。除了日常护理,他们也提供高压氧舱等理疗器械,为注重隐私、不愿让服务商上门的老人提供服务地点。

另一些工作则需要工作人员们四处奔波:帮老人取药送上门,陪伴子女不在身边的老人就医,以及帮助困难老人去食堂打饭。

由于条件限制,驿站目前并没有开展正式的成规模的助餐服务,但有几家非常困难的老人,或是视力不好,或是突发急病暂时无人照看,需要依赖驿站送餐。

这项服务的对象并不多,但工作非常繁琐。上午十点半,工作人员骑着三轮车,去小区里“收集”饭盒,询问今日的菜单。打饭之前需要仔细检查每一个饭盒是否干净,如果有明显的污迹和异味要重新洗涮。

跑食堂也不容易。这家要主食,这家要肘子,桃李的、万人的、一楼的、二楼的……等饭全部打完,再蹬着三轮车回小区,上楼、下楼,

所有工作结束,往往已经快到十二点钟。

但大家宁愿天天将时间花在这些琐事上。毕竟对高龄老人来说,任何突发情况都有可能事关重大。

驿站工作人员陪伴老人就医

图源:受访者

在刘宇澄的手机里,最常打进来和打出去的号码都是社区老人和120。有经常联系的老人,他会在备注里记下楼门号,为紧急情况的处理省下时间。驿站平时也有留存老人们的健康档案,以便送医时提供病史信息。

他觉得,这种应对意外的服务是老人最需要的。即使是疫情最严重的时期,这项服务也没有暂停,因为“这是老人最后一道防线”。

目前这种情况并不多见,但随着老人们年龄的增长,意外会越来越多。毕竟,对于老人来说,两年的时间可能会带来许多身体和行动上的变化。

探索中的养老模式

荷清苑驿站一共有五名工作人员,每人每周轮休一天,每天保证驿站里有3-4个人值守。刘宇澄说:“我们驿站的人手已经算多的了。”

两公里外的照澜院养老驿站,加上站长梁芙嘉自己,一共只有两名常驻员工。

照澜院养老驿站

苑斯琪 摄

照澜院养老驿站位于校内,坐落在照澜院的一座四合院里,站长梁芙嘉和生活管家张梅的工作之一,是守着座机解答老人的咨询电话。一次简单的询问往往需要耐心解答十分钟,电话那头是困惑不解的老人,电话这端是口干舌燥的工作人员。目前的养老政策都有哪些?什么样的人群符合养老标准?驿站的商品有哪些?为什么疫情期间物流不顺畅?

照澜院养老驿站还开展了“家庭养老床位”服务,目前签约了200多户高龄老人,每个月服务人员都要上门服务,其中包括保洁、理发、修脚……服务后还要打回访电话做满意度调查,问问老人对服务有什么需求,有没有什么不满意的地方。

根据调查,清华园街道社区的老人子女大多数都不在身边,有的即使在本地,探望照顾的时间也不是很多,有的甚至没有子女,这些老人随着年龄的增长有无人照看的风险,因此,许多工作都需要驿站来做。

照澜院敬老公寓的白奶奶无儿无女,在她弥留之际,身边只有一位保姆照顾。白奶奶吃不下饭时,保姆来到驿站寻求帮助,生活管家赶紧跟着来到老人家中,才帮老人喂进了一点点粥。喂粥时,老人忍不住尿到了张梅衣服上,“想着能让老人多吃一口”,张梅穿着沾了污秽的衣服坚持喂完了粥。

没过几天,保姆又来到驿站求助,说白奶奶没有反应了,招呼她没有声音,张梅再次前往白奶奶家中,才发现老人已经过世。赶紧帮忙联系医院、街道、亲属,张梅一直跟着忙先忙后帮忙料理,直到把老人安详地送走。

腊八节为老人送腊八粥

图源:受访者

看着这些生活无人照料,身边没有子女陪伴的老人,驿站的人员很是心疼和无奈。驿站的工作压力不止来自失能无人照料的老人,还来自一种有心无力的感觉。

这一代老人经历过物质严重匮乏的年代,过惯了节省的生活,往往不舍得“随便”花费金钱来改善物质条件,或规避潜在的风险。

张梅记得,有一次去家中探访时,她发现一位80多岁的老师还穿着60年代的衣服,踏着招待所发的一次性拖鞋,鞋底已经磨平了。老人的脚后跟踩在水泥地上,老鼠和蟑螂也在地上追逐雀跃。

张梅提醒老人可以花十块钱去超市买双质量好一点的拖鞋,以免摔倒。老人给她指指角落里一厚摞一次性拖鞋,漫不经心地说:“没事,我就穿这个鞋,摔习惯了。”

节省只是一方面。

在许多老人的认知中,过去,养老是一件由“单位”来做的事,理所当然是免费的。他们的消费观念使得驿站很难以盈利为导向,虽然定价不高,但“外人”承包的有偿服务,还是让老人们心存疑虑。

这恰恰是养老驿站工作的痛点。

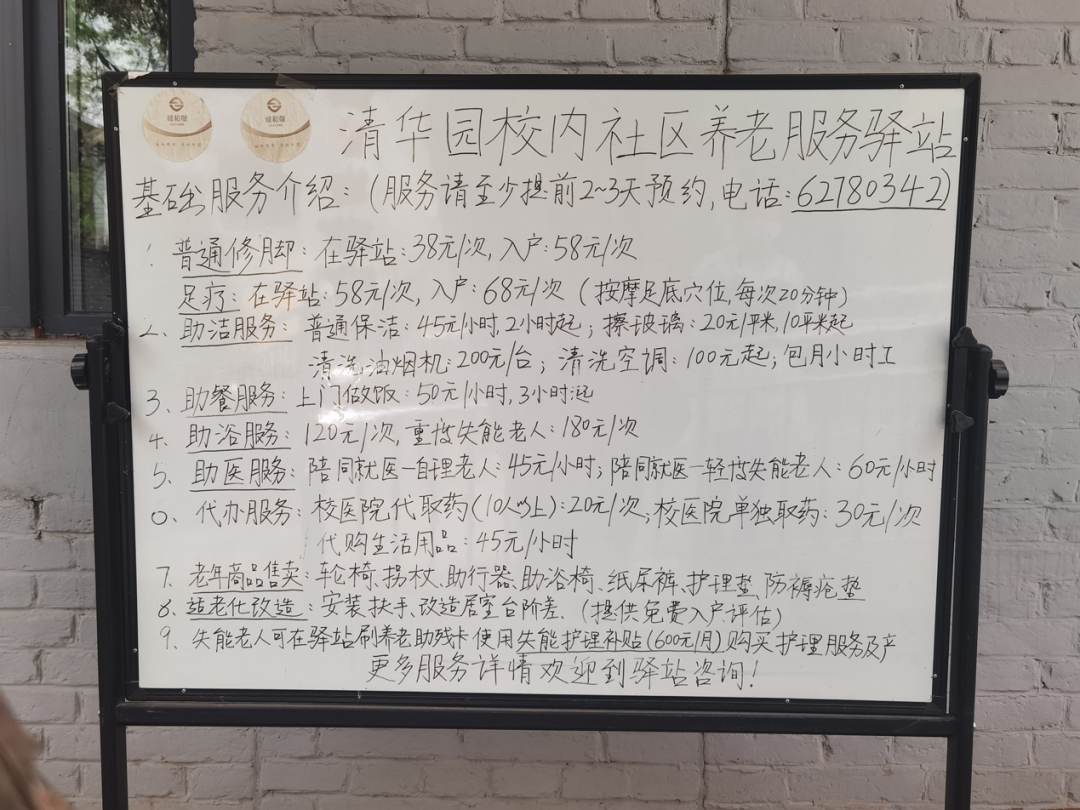

照澜院驿站院内的服务介绍

苑斯琪 摄

根据政策,驿站每按时完成一位老人的上门巡视探访、理发等任务,每月能获得政府拨付的180元钱,老人无需付费。得到这笔钱需要做许多工作:每次入户不少于20分钟,要有GPS定位,甚至还要拍老人和工作人员的照片,作为确实上门的证据。

除去这些常规服务,老人也可以通过补贴或自费购买一些诸如理疗仪器、家电清洗等额外的产品和服务。高龄失能老人可以申请北京市重度失能补贴,每月能领到600元,用于到驿站购买纸尿裤、鸡蛋、牛奶等生活用品。清华园街道也给予了几家驿站支持,为他们安置了办公场所,房租全免,水电费也有一定的减免。除去这些补贴,其余的收支则完全由驿站自负,亏损的部分由公司承担。

虽然有种种支持,但据工作人员估计,目前95%的养老驿站仍处于亏损的状态,大概每家每月要亏掉一万元左右。疫情之下,非闭环管理的驿站又常常处于“瘫痪”状态,除了无接触代办和送餐以外的服务都需要暂停,则更加重了驿站的经济负担。

经营问题困扰着养老行业的所有人。全国各地的探索都表明,无偿服务不具备可持续性。“但这种有偿服务,想让老人从观念上接受,需要时间。”清华园街道民政科的张成伟总结道。

衰老、离别和尊严

陈玺可能是最想帮助老人们扭转观念的那一批工作者。他是照澜院养老驿站的适老化改造项目的负责人,从事这一行业已经三年多了。

他的任务是让老人的生活环境更便于独立行动,根据老人的身体机能等特点,改造屋内布局和设施。陈玺解释道:“即使两户房子在同一单元和楼层,有着同样的家具和摆放方式,但老人的人数、年龄、身体状况都不一样,因此我们也会有两套完全不同的改造方案。”

最常见的改造是洗手间。帮老人换掉不方便的门扇,计算好从卧室到洗手间的路线,确保路上没有障碍物;地面“无高差处理”,不能有绊倒老人的风险;墙面要安上几个扶手;还要增加一些助浴凳、小夜灯之类的家具;洗手间外的家具也要重新整理,确保老人可以无障碍通行。

这些简单的改造能让老人如厕时可以拽着扶手独自走进卫生间,转身,坐下——而不是被子女搀扶着进去,事后再喊人来搀扶着出来。甚至还能在儿女的协助下洗淋浴,而不是只能定期擦拭。

“你要知道对老人来讲,这是一个心态的转变,她可以不求人了,尤其还是上厕所和洗澡这种事。”陈玺说,“这是一种满足感,对她的心理健康是有好处的。”

适老化改造是考虑到虽然年岁不断增长,但老人们对尊严的渴望一直都在。这一点驿站的大多数工作人员都能体会到。对于很多老人来说,即使生命走到最后关头,能够独自做事,仍然是他们的诉求。

适老化改造介绍

图源:受访者

西南楼三楼的汪老师3月中旬的时候走了。他个子很矮,瘦瘦小小的,无儿无女。汪老师患有癌症和尿毒症,平时基本依靠邻居帮忙去食堂打饭,在上海的亲戚也会通过外卖平台帮忙叫一些外卖。

汪老师去世前,是刘宇澄陪同他去了最后两次医院。十天前,他和汪老师的同事陪他去西苑医院打了三个小时点滴。回家后不到一周的时间,老人依然感到不舒服——他已经不能喝水了,因为肾脏代谢不出去。于是,刘宇澄再一次陪同老人到北医三院就诊。

这一次助医花去了他们一整天的时间,晚上两人拿着厚厚一摞检查单送汪老师回家时,老人走路已经非常困难,病痛的折磨让他的腿部水肿起来,薄薄的皮肤几乎要撑破了。刘宇澄推着轮椅,摸了摸老人的腿,硬得像一块木头。

西南楼没有电梯,汪老师坚持要自己走上去。通往三楼的台阶,老人走了二十分钟。刘宇澄和同事几次提出要背老人,老人坚持不让:“没关系,我再歇一下就好。”两人便不再说话,默默地搀着老人。这样一直绷紧身体并不比直接背老人上楼轻松,等最终到达三楼时,两人已经浑身是汗。

“不到年龄大的时候,你体会不出来那种感觉。老人他觉得自己能做的事情要让他自己做,还有最后这么点尊严,我们还是尽量地随着他。”刘宇澄说。

工作人员帮老人取药

图源:受访者

适老化改造能够一定程度上满足这一需求,但工作的开展并不如想象中顺利。

去年九月份到十月,应政府要求,陈玺与同事们为总共两百多户民居做了适老化改造评估。但等评估报告发放到老人手里时,得到的反馈不到10%。

“按道理讲,家家老人都需要这个改造。”评估问卷有一百多道题,陈玺仔细分析后,得出了无奈的结论,“没有一家达标的。”

像“晴天卖雨伞”一样,适老化改造很多时候不能被老人理解和接受。如果按照最高标准改造整套房子,高昂的改造费用会让老人们捂紧钱包。虽然在陈玺本人看来,这笔用来防范危险的钱,比事后花在医疗上要划算得多。

适老化改造能为老人的居家生活提供安全性、便利性、实用性、舒适性等优势。但相比于工作人员放在首位的“安全性”,老人自己反而更看重“便利性”。

尊严是一把双刃剑,对于很多老人来说,承认自己需要高度“安全性”的改造,需要迈过心里那一道坎。

手杖、助浴凳、定位呼叫器,陈玺罗列了一些不受欢迎的产品名录。老人们往往会认为自己“还没有老到那种程度”,并委婉地谢绝。与之相对的,指纹锁这种为日常生活带来便利的产品更容易被接受一些,“短平快”的适老化小产品也更受老人的青睐。

陈玺介绍时也往往从它们入手,比如加装稳定器的汤勺。这个设计能让患有帕金森的老人也能稳稳地将食物送入口中,不至于因为手抖而洒到地上和身上,也不需要子女或护工来喂食。

但在大部分时候,他都需要根据老人的要求把改造标准一降再降,直至刚刚及格的水平。

陈玺很乐观:“现在推广改造可能有点早了,需要再沉淀几年,通过这种小产品让老人们适应一下,可能有一天大家会意识到适老化改造是有帮助的,就会想要全方位的居住改造了。”

但他同时也承认这需要一个过程,这是全社会的事,需要大家一起参与进来。“我们只能一直努力地宣传。”陈玺说。他曾经以为只要让老人看到适老化改造的种种好处,就能打动老人,但现在他打算多做一些工作:打造像宜家一样的“体验式营销”,还要多和儿女沟通,坚持上门评估等,增加和老人的互信感。

尽管推进的过程艰难,但对于陈玺来说,一旦房屋改造成功,老人的那份感谢之情能给他莫大的鼓舞。

“这是拿金钱买不来的,那个状态,简直恨不得拿我当他儿子。”他调侃道,“其实我对这事是有情怀的,这种成就感要远远超出我每个月多赚一些钱。”

老人送给照澜院养老驿站的日历

图源:受访者

今年过年期间,一位社区老人来到照澜院驿站,带来了自己的书法作品,还有自制的油画日历,画中的人物、老虎朴实可爱。老人离开之前,对工作人员说:“你们平时服务得真好。”

这几幅日历挂在驿站洁白的墙上,每到黄昏,窗外老树的影子被夕阳投射到画上摇曳,张梅接电话时偶尔抬头看向窗外,老树的叶子又绿了几分。

2025.12.16 15:15

16

2025.12

16

2025.12

16

2025.12