20

2025.03

便利店,是城市人每天上学、下班途中难以绕过的存在。它实惠、便捷,琳琅满目的商品为填饱肚子提供了更丰富的选择。货架间流连的片刻纠结,反而成了繁忙生活里难得的喘息。

真真是喜欢在货架间流连的常客。她喜欢看饼干、巧克力、薯片,高热量的零食。一定要把包装袋反过来,看看背后标注的营养成分表。

尤其是第一行,热量那一栏。上面的数字除以4,大约就是这袋食物的卡路里。如果发现它的热量特别高,超出了自己允许在一天摄入的“安全指数”——通常是一天最多1500卡,真真就会把它放下去。

拿起又放下,是她在便利店里重复得最多的动作。有时,她给自己规定,这一天不能吃东西。实在抵御不住诱惑,真真就跑到便利店,去看货架里看一排一排的零食,借此“过眼瘾”。

2023年,真真成为一名大一新生。刚开学不久,她的进食障碍复发了。高中时,真真就诊断出进食障碍,还因此休学了一年。

进食障碍,英文称“Eating Disorder”(简称ED),是一类复杂的心理健康问题。媒体对进食障碍最多的刻画,还集中在为了减肥拒绝吃饭、催吐而瘦骨嶙峋的青春期女孩身上。与之相比,真真好像是那个“例外”。

真真现在的BMI是20.5,而国际通用的健康范围是18.5-24.9(注:BMI全称Body Mass Index,即身体质量指数,是通过体重和身高来评估一个人的体重是否在健康范围内的指标)。这样的身体数据,似乎并不符合人们印象里“不爱吃饭的瘦弱女孩”形象。但是,进食障碍并不意味着“不爱吃饭”或“不吃饭”,而是无法和食物达成正常的关系。

带上食物秤去学校食堂,然后称量,计算卡路里。为了“好好吃饭”,真真只能跟着营养师给自己安排好的计划进食。否则,她很有可能一天也不吃一口东西,或者是一口气吃下普通人要用1-2天才会吃下的过量食物。

一年后,真真转专业到了心理学——据她所说,这是一个能帮她“更好自救”的新专业。“进食障碍”四个字被铅字印刷出来,写在她的专业课本里。翻开教材,她想弄清楚,自己到底怎么了?

真真每天带去食堂的食物秤

掌控与失控

公众对进食障碍的印象常常局限于神经性厌食症——因进食过少导致体重过低。实际上,进食障碍还包括短时间大量进食的“暴食障碍”(或“暴食症”),和大量进食后再想办法吐出来、过度运动或采用其他补偿性行为的“神经性贪食症”。

过去30年间,各类精神障碍疾病在中国人群中的患病率逐年升高,而在这些疾病当中,进食障碍的疾病负担上升趋势明显。然而,进食障碍远未引起足够的重视,目前国内仅有上海市精神卫生中心及北京大学第六医院设有专科病房及治疗团队。

史宇是北京“心田万亩”心理工作室的创始人,原解放军总医院第三医学中心医学心理科的心理医生。在她18年的一线临床心理治疗经历里,以“进食障碍”作为主诉的患者数量并不多。“很多人对进食障碍怀有病耻感,不愿意轻易说出来;有一些症状较轻的患者,还不认为这是一个需要寻求专业帮助的心理问题;还有很多患者的进食障碍隐藏在其它心理病症后面,没有将进食障碍作为主诉。”

电影《骨瘦如柴》剧照,莉莉·柯林斯饰演的主角患有神经性厌食症。

《柳叶刀-精神病学》2019年发表的一篇文章指出,2019全球疾病负担研究(Global Burden of Disease Study 2019)低估了进食障碍的患病率,未被计入的患病人数高达4190万。

29岁的笔笔就是其中之一。八年前,她还在上大学,暴食障碍最为严重,同时还伴随一些抑郁症状。

每个白天,笔笔的表现都很正常,上课、参加社团活动。但饮食上,她最多只吃够基础代谢,同时叠加大量的运动——刚开始每天跑10km,后来又去健身房做无氧和有氧,强度有增无减。

在近乎自虐的40多天里,她的体重掉了7-8斤。有时候,她甚至渐渐习惯并享受这种极限燃脂、半夜饿醒的状态。

没过多久,健身房倒闭,学校工作剧增。只是生活中一点小小的改变,就让笔笔发现自己开始莫名地对食物极度渴望。她原本以为已经把胃口驯化成了小猫咪,但现在它却像一夜之间长成了庞然大物,怎么也填不满。

大学课堂原本早早去抢第一排的好学生,翘了考前划重点的课,去附近买各种“糖油混合物”——一类减肥人群原本最为“忌讳”的食物。笔笔喜欢避开人群,去一个偏僻的街道边走边吃。通常会分次买很多趟,一次只买两个蛋黄酥,或者一个冰激凌,这样不会让店员觉得很奇怪。

在宿舍,她囤了一大袋网购的便宜小零食,这成为半夜继续暴食的由头。对于暴食中的人而言,进食是一种无法控制的机械行为。零食吃完了,她忍不住去偷吃室友桌上的巧克力、麦片、饼干,直到把自己塞到撑不下。

2016年的夏夜和往常一样闷热,但相比没有空调的宿舍,室外反而多了一丝凉意。宿舍在五楼,笔笔就站在阳台的边缘。“我觉得我没有想要跳下去的倾向,但是我已经站在阳台边,不知道我这个人为什么会在那里。每天晚上都会这样。”

《中国暴食障碍诊疗专家共识 2024》指出,暴食障碍伴有进食时的失控感,一旦开始就不能克制或停止进食,并对暴食感到显著的痛苦。个体在暴食时缺乏饱腹感,或对饱腹失去了正常反应,直到不舒服的饱腹感出现。因此,暴食虽是身体在极度亏空后做出的一种生理性补偿,但在心理上并非一种奖励,而是笔笔在自虐式克制之后的崩溃,甚至是一种自我惩罚。

“我觉得只要有ED的人都存在一定程度的其他心理问题,但这些东西也会跟着ED本身的减轻而得到缓解。”医学生的身份,让她在临近崩溃的边缘,对自身的境况保留了一丝理性的体察。

暴食的日子成为笔笔藏在记忆里的一段灰色时光。八年过去,现在的她在一家互联网医疗公司做兼职,还是一位业余搏击手。学了两年的搏击,她处于业余转半专业的过渡阶段。工作压力不小,参加搏击比赛也需要控制体重。每到这种时候,她和食物之间的平衡好像又会有一点动摇。

与其用“不好”来笼统地判定自己和食物的关系,笔笔更倾向于用“过度依赖”来描述自己的状态:“好像拿它(食物)当一个‘万金油’一样——我不舒服了,就去找吃的;我失眠了,就去找吃的;跟客户聊得不开心了,我也去找吃的。”

她潜意识里隐隐害怕自己陷入到不可控的进食里。冰箱里有两袋巧克力,大份量、高能量,被划进她饮食清单的红区。她害怕,如果有一天晚上心情特别不好,如果她打开了冰箱,肯定会在半个小时之内就把两大袋巧克力吃完。“我和食物的关系除了依赖,可能还有一点点的,怕自己过界的那种感觉。”

相比更常被媒体关注的厌食症,公众对暴食障碍、贪食症的认识仍不甚清晰。然而,或许每个人都有那么一两次“暴食”的时刻——大吃一顿的冲动可能在一个孤独的夜晚、突然要加班的周末、考砸了的周一袭来,无法预测又难以控制,直到撑得肚子难受才想起该停下来。

“消化系统是仅次于大脑的第二大情绪器官。”史宇说,“在动物世界里,把东西吃进去,等于我把这个问题解决掉了,同时也代表我自己的能量增加了,变得更有力量、更强大。”

上海市精神卫生中心进食障碍诊治中心在2017年对上海某高校的5024名大学新生做了一项进食障碍倾向的调查。有进食障碍倾向指的是有进食障碍相关的行为问题,比如过度的节食、暴食、催吐、过度运动等行为,但还没有达到诊断标准。调查结果发现,有进食障碍倾向的人数占参与调查人数的25.3%左右。

至于到怎样的程度才能被定义为进食障碍,史宇表示,无论神经性厌食症、神经性贪食症还是暴食障碍,都有一定频率的诊断要求。“比如反复发作的冲动性暴食,至少是每周两次,要持续三个月,才有可能会被确诊为暴食障碍。”

2023年版的《国际疾病与相关健康问题统计分类第十一次修订本》(ICD-11)中,还增加了“主观性暴食”作为暴食的症状标准——即便进食量在客观上并不被他人认为是异常的,但被本人认为是过量的,并伴有对进食失去控制的体验,也可以算作一次暴食。

英剧《王冠》中,黛安娜王妃把婚姻中的痛苦、压力、焦虑投射在了饮食上,现实中的黛安娜王妃也曾自曝患有暴食障碍。

虽然暴食发作已不再如从前频繁,但至今笔笔也没有完全弄清楚,自己到底吃多少食物才能及时停下,自己到底怎样才不会失去控制胡乱进食,自己和食物真正的关系又是什么。“我觉得我们自己学临床的人,尤其非精神科的人,甚至对进食障碍都不是很了解。”

大学刚毕业不久,笔笔去了中山大学第三附属医院的精神科。偶然和另一个科室的医生聊起时,笔笔说自己选择这个方向工作,就是因为曾经有过进食障碍。

在笔笔的回忆里,医生对自己礼貌表示,这个方向挺好,但是很小众——在一个临床从业者的眼里,进食障碍是一种很“小众”的精神疾病。但是笔笔并不这么觉得,因为在她大学寝室的六个人里,三个人都有进食障碍的倾向。

当时三十岁出头的主治医师看了看笔笔,捏了捏她大腿上的肉说:“不像啊。”

面对许多对进食障碍还不甚了解的朋友甚至同行,笔笔对于解释也偶尔感到有心无力。多年以来,她养成了把克服暴食的心路历程发到朋友圈的习惯,没有屏蔽她现在的搏击教练。

笔笔的搏击教练172cm,65kg,五分力就能把她踢倒在地。看到笔笔发的有关克服暴食的朋友圈,教练偷偷告诉她,自己也有一样的症状。这份职业有体型上的要求,所以他经常控制饮食。“他说有次状态不好,实在忍不住了,一次吃了30多盆自热火锅。”

自我审视

李尧今年27岁,在上海的CBD(中央商务区)工作,是众人眼中的“别人家孩子”、职场精英男性、健身房常驻选手。

两年前,李尧毕业入职,工作压力大,体重飙升至180多斤。为了快速减重,他开始节食。但体重下降太快,身体接受不了,冲动之下暴食常常发作。暴食之后,他又会用泻药、催吐、液断各种方法来清除食物。体重成功下降后,李尧开始尝试塑形。每天下班,他雷打不动去和公司在同一栋写字楼的健身房锻炼。

和大多数健身的人相比,李尧的成效已经非常显著。但是,他经常接受不了计划外的状况发生。体重或者身体维度没有达到理想数字,焦虑和自我鞭策就会双双涌上心头。

但弦绷得太紧,总有断裂的时候。某个周末,李尧负责的项目出了问题。压力于是丝滑地转化为食欲,怀揣着一种近似于“破罐子破摔”的心理,李尧在家点了一大堆炸鸡、炒年糕、拌面,各种平常自己不会多碰一下的外卖。“到最后肚子像要爆炸一样,甚至坐在沙发上大口呼吸都有点困难。”李尧回忆。

他认为自身状况还算不上很严重的进食障碍,因此没有咨询过医生。但他发现,只要当他对自己的要求拉高,把自己“虐”狠了,身体就早晚会以同样的方式报复回来。

许多媒体报道的措辞仍将女性标榜为进食障碍患者中的“绝大多数”,而事实上,进食障碍患者的男女比率可能并不如报道中如此悬殊——大约七分之一的男性和五分之一的女性在40岁之前出现过进食障碍症状。“我不觉得男性有进食障碍是一种例外。”李尧说。

网络上流传的进食障碍“梗图”

不过,和男性相比,自我暴露更多的进食障碍患者的确是女性。在社交媒体上搜索“进食障碍”,积极参与讨论的大多是十几岁到二十几岁的年轻女孩。

患者在帖子里诉说对外出就餐的恐惧、对家庭宴席的厌恶、对朋友聚餐的抵触,因为在每一个场景里,他们都要忍受“计划以外”的进食。“我有时候在想,(我得ED)可能是因为人生中可以掌控的东西太少了,但我可以掌控体重秤上的数字和吃进去的热量,我可以掌握空空的肚子。”在接受采访的交流群里,一位患者这样写道。

已经有多份研究表明,完美主义和进食障碍存在很强的相关性。“完美主义太容易发生在进食障碍患者的身上了,进食障碍很大一部分成因就是他们的焦虑感和对事情的高要求。”史宇解释道。

然而,史宇提醒,完美主义并不等同于完美本身。对于有完美主义倾向的ED患者而言,这意味着他们更容易紧盯自己身体上的一点点“不完美”不放。同时,对于身材有着高标准严要求的他们,往往只对自己挑剔。

李尧从不批评别人的身材不够好,但他不允许自己的身体是那样。“在身材这件事上,我对别人和对自己是有点‘双标’吧。”

严格的自我审视是进食障碍人群最常做的事。但过度的自我审视,则常常带来自我否定和自我厌弃。

珊珊是学新闻传播的大学生,专业是网络新媒体,毕业论文的题目是“社交媒体对进食障碍的影响”。长时间以来,她都有催吐的习惯。最难受的时候,她尝试过用笔头记录自己的感受。

珊珊暴食后写下的微博

珊珊喜欢用细碎的文字来捕捉自己摇摆不定的状态,以为这种反思和记录可以提醒自己不要重蹈覆辙。“但感觉记录还是不太有用,因为文字会骗人,信仰文字的人太善用修辞去掩饰。”

从笔尖到舌尖,珊珊一直在尝试自我打捞。就像溺水的人习惯挣扎,但没有章法的挣扎有时会加速沉没。

“我不会说我在暴食、我在催吐、我和食物的关系不好,我只会旁敲侧击地讲,感觉现在进食障碍的人好多啊,我上次就看到有个瘦妹妹的催吐包了。”催吐包,是唾液腺肿胀的结果。一吃完饭就去催吐,久而久之,下颚线会隆起一个小包。它像是一个难以遮掩的标志,昭示着ED患者生活中最难堪的部分。

珊珊身边有朋友知道她的进食障碍,为了避免她一个人情绪性进食,主动提出陪着她一起吃饭。但她认为这件事太麻烦了:“没人应该分摊我不健康的世界。”

暴食发作时,珊珊常常一吃就停不下来,而理性又不允许她毫无顾忌地放肆吃喝。因此,她习惯于用走走停停的方式到处觅食,想借此抵消一些食物的热量。一顿饭结束,她常常发现自己手机上的一日步数逼近两万。

“朋友如果要这样监护我,我真的觉得太辛苦了。” 她不愿意给别人带来麻烦,觉得自己的进食障碍对他人而言就是一种麻烦,“如果这样我还是吐出来,会感觉自己好邪恶。”

我们与身体的距离

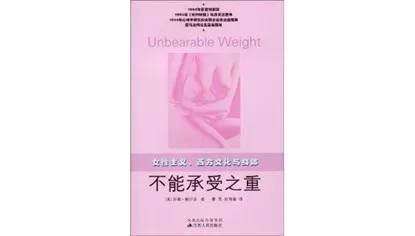

在《不能承受之重——女性主义、西方文化与身体》一书中,作者苏珊·鲍尔多指出,进食障碍并非仅是个体病理性的问题,在父权文化和后工业资本主义的交汇处,进食障碍扩展为一个重要的社会现象。

进食障碍并非一种私人的“麻烦”,而是一种需要社会关注的心理现象。20世纪70年代开始,神经性厌食症就以较为完整的临床形态进入西方医学的视野。80年代到90年代之间,消费主义席卷全球,神经性贪食症的确诊率同时呈现指数级的上升。

进食障碍也并非仅是一个当代现象,在遥远的历史上也有迹可循。早在古希腊时期,人们就已经将节制饮食视作哲人的精神修炼。在古埃及,医生还建议每个月做三天的催吐练习,以保持身体的健康。在古罗马,精英阶层甚至会主动催吐自己,好给自己的胃留出空间,以应对宴席。

直到当代,节食成为一种追求理想体重的新型苦修。苗条的曲线意味着自律和美德,臃肿的身材则和懒惰和堕落划上等号。现代人的精神困境无处释放,便渗透进肉身的场域中。身体自此成为心灵的他者,一个可以被量化、管理、控制的对象。

“自律即自由”是李尧刚开始减肥时用来激励自己最多的一句话。想要身体变得更轻盈,那就要忍受现在的饥饿。中学时代,他喜欢在课桌的角落贴一张写了鸡汤的便条,现在则喜欢在大脑的角落重复一句话——自己的身材都掌控不了,怎么掌控自己的人生?

当这样的状态达到顶峰时,会有一种短暂的飘然之感,俗称“饿过头了”。

真真也曾数次有这样的感觉。高中时,遇到了什么不开心的事情,她就少吃。少吃,变成她能控制生活的最好证明。真真由此产生一种自己比其他人都厉害的感觉:“他们都需要吃饭,但我就可以只吃一点点。”

然而,这种短暂的清醒终会被失控吞噬——有人机械地吞咽食物,直到胃部胀痛;有人突然丧失所有食欲,看着骨节日渐分明。患者们实践着这种身体与精神的二分法。在这场自我角力中,身体沦为被凝视的对象,被控制的客体、被推远的他者。

这种对身体的极端控制,往往与更深层的认知困境交织在一起。“感觉ED妹都有意识无意识地物化、客体化自己,不然也不会极端审美把自己搞得那么瘦弱。”闲聊时,珊珊坦白道。“ED妹”是网络社群里部分女性ED患者的自称。相比起公众印象里认为的“对身材失去正常认知”,他们有时又彰显出一种对自身处境的敏锐反思。

珊珊还承认,自己没办法和看起来更瘦的人待在一起。因为在父权世界里,瘦弱的女孩总能得到更多垂怜。尽管高中时认真地读过上野千鹤子,但在潜意识里,她还是忍不住期待自己能做一个被保护的角色。“我有时候真的恨自己怎么就那么爱伏低做小当附属物。”珊珊困在扭曲的体象认知里,清醒地痛恨着自己的软弱。那些关于女性独立的宣言还留在中学时代的笔记本里,而在成长的阵痛中,“ED妹”仍在寻找安全感的具象——或许是一个能完全笼罩自己的怀抱,又或许只是体重秤上不断缩减的数字。

快乐、痛苦和不健康

如果说过度在意热量、过度自我审视都是进食障碍的典型表征,那么33岁的陈希几乎已经将这些特征内化成一种生活方式。十年进食障碍的病史,让她和这项疾病小心谨慎地共生着:“面前摆上随便一个东西,马上一眼,我就能知道它有多少卡路里。”

她认为自己是进食障碍群体里最特殊的一类:“从一两岁的时候开始,一直到现在,我的进食状态始终没有正常过。”这件事在陈希的童年和青少年时代隐秘地生长着,直到她成年后去做心理咨询,才被慢慢挖掘出来。

心理医生给陈希的诊断是,因为幼年从家人身上得到的关爱不够,所以一直在无意识地用暴食安慰自己。由于持续摄入比常人更多的食物,陈希从小到大体型一直偏胖。直到上了大学,年轻女孩的身材焦虑发芽,她开始减肥。暴食障碍于是转变为有补偿行为的神经性贪食。现在,陈希还被诊断有双相情感障碍,还要每周见一次心理医生。

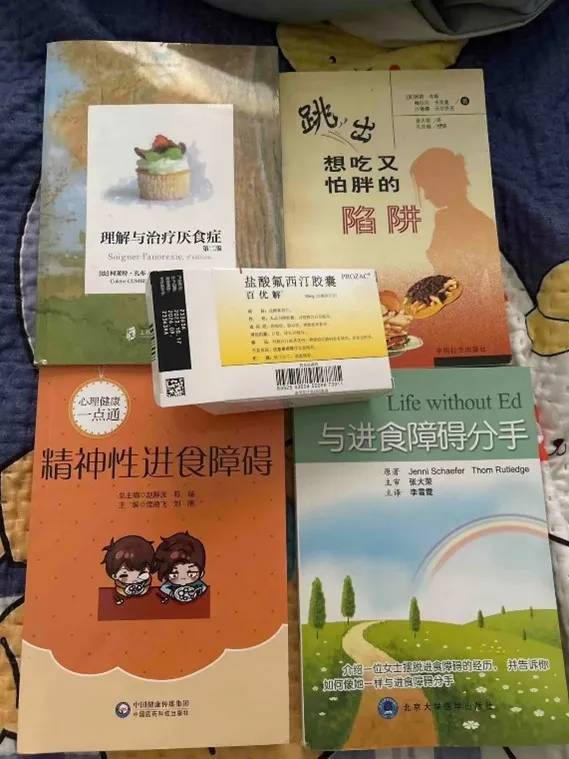

陈希收藏的进食障碍相关书籍

谈及自己与食物的关系,陈希用了三个词,快乐、痛苦和不健康。

吃到美味的食物是快乐的,食物带来的发胖是痛苦的,因此和食物的关系始终无法健康。当陈希和家人的关系出现问题时,她也会用食物来把自己填满。“但其实我渴求的可能是关系中的满足感,并不是食物。这是一种转嫁。”

多年来,陈希只能学会和进食障碍尽力以较为平和的方式共处。多种方法尝试下来,她觉得吃药是最有效的——现在她依然在医生的指导下规律服用百忧解。每次饭后,她还会谨遵医嘱,静坐一小时,以防止自己习惯性地去催吐。

陈希的心理医生推荐她玩手柄游戏,借此转移注意力,防止她饭后催吐。

常见的进食障碍康复方法,包括辩证行为疗法(DBT)、接纳承诺疗法(ACT)、家庭治疗(FBT)和人际心理治疗(IPT),都需要在专业医生的指导下开展。此外,还有真真在实行的营养治疗,和陈希在使用的药物治疗。

不论哪一种治疗方法,核心都在于为ED患者重建健康的饮食习惯,恢复正常体重,同时解决与饮食相关的心理问题。然而,具体到个人时,似乎并没有放之四海皆准的康复办法。每个患者认为适合自身的、最有效的方法也不尽相同。

不论是学生还是“社畜”,现代人的学习、工作、生活压力会普遍提升皮质醇(一种与压力反应密切相关的激素)的基线水平。从笔笔的体会来说,就像是长期打了微量激素:“在这种情况下,控制暴食真是非常困难的。”为此,她给自己总结的康复原则是“吃得快乐、减少独处、肯定自己、放过自己、爱自己”。

李尧最近暴食发作的次数在慢慢减少,但他还是不能保证自己不会在某一天又点一堆外卖,把自己塞到撑不下。他承认,自己没办法真正“控制”身体。“越是想控制,越容易失控。”

真真曾在心理医生的帮助下尝试过CBT、DBT疗法,但试了一圈下来,她还是觉得营养治疗最有用。现在,她还在每天按照营养师的规定吃饭,也在继续学习新专业的理论知识,计划之后报考心理学方向的研究生——听起来就像一个自我拯救的励志故事走向,但真真说不上来这种改变究竟是好还是不好——换专业并不能解决日常那些零碎的问题,也无法让她立马康复。她能做的,只有照顾好自己的饮食和当下的生活。

真真高中住院治疗时期的每日饮食

“好好吃饭”之于ED患者,正如“放松心情”之于抑郁患者,是一种天真而无力的劝慰。在与身体长期剑拔弩张的角力中,他们深知食物能带给自己的快乐,也深知与之纠缠的痛苦,更懂得这种纠缠对健康带来的持久影响。只是,比起轻飘飘地说与食物和解、与压力和解、与身体和解,他们好像只能在长久的挣扎、纠缠与不和解中找到一个十分私人且微妙的平衡点。

“道理谁都懂。”李尧嘴角扯起一个苦笑,作为从小公认的好学生,他对这些事领悟力很快,“只是越长大越发现,生活是繁琐且艰涩的,我需要从具体而微的事物上获得成就感。”

从前,李尧获得成就感的方式之一是每天频繁上秤,观察自己的体重数字;或者是频繁照镜子,欣赏自己的身材线条——这些都是具体而微的改变,能让他牢牢抓住生活的节奏。现在,他在尝试着扩充自己的成就感清单。他喜欢做饭,品尝自己做的东西会让他分泌多巴胺。或许,把注意力更多放在食物本身,而不是背后的热量和营养成分,能冲淡一些自己对身材的在意。

“已经把秤的电池抠了。”谈话的最后,珊珊也对我宣布最近做出的一步小小成就。

图片来自受访者与网络

为保护受访者隐私,除专家史宇外,文中人名均为化名

清华大学人文学院苏婧老师对本文写作提供了指导

参考文献

[1] 鲍尔多, 苏. (2009). 不能承受之重:女性主义、西方文化与身体 (綦亮, 赵育春, 译). 南京: 江苏人民出版社.

[2] 陈诗蔚, 陈珏. (2024). 进食障碍与完美主义(综述). 中国健康心理学杂志, 32(05), 650-654. https://doi.org/10.13342/j.cnki.cjhp.2024.05.003

[3] 王敬群, 梁宝勇, 邵秀巧. (2005). 完美主义研究综述. 心理学探新,(01), 69-73.

[4] 尉力文, 陈旭鹏, 严子康, 等. (2024). 1990—2019年中国人群精神障碍疾病负担变化趋势及危险因素分析. 中国卫生统计, 41(04), 511-516.

[5] 张斌. (2012). 大学生完美主义人格特质的测量及其与抑郁的关系研究. 中南大学. (学位论文)

[6] 中华医学会心身医学分会进食障碍协作学组, 中华医学会精神医学分会进食障碍研究协作组, 彭素芳, 等. (2024). 中国暴食障碍诊疗专家共识. 中国全科医学, 27(24), 2941-2953.

[7] GBD 2019 Diseases and Injuries Collaborators. (2020). Global burden of 369 diseases and injuries in 204 countries and territories, 1990-2019: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2019. Lancet, 396(10258), 1204-1222. https://doi.org/10.1016/S0140-6736(20)30925-9

[8] Psychology Today. (2011, December 11). A History of Eating Disorders. https://www.psychologytoday.com/intl/blog/evolutionary-psychiatry/201112/history-eating-disorders

[9] Rikani, A. A., Choudhry, Z., Choudhry, A. M., et al. (2013). A critique of the literature on etiology of eating disorders. Annals of Neuroscience, 20(4), 157-161.

[10] Russell, G. (1997). The history of bulimia nervosa. In D. Garner & P. Garfinkel (Eds.), Handbook of Treatment for Eating Disorders (2nd ed., pp. 11–24). New York, NY: The Guilford Press.

2025.12.16 15:15

16

2025.12

16

2025.12

16

2025.12

28:32

28:32

2025.06.19 08:55