21

2024.06

冬日的周末,厚重的布帘隔绝了风声,门诊大厅里却有一股挥之不去的寒气。一位身着暗色棉服,头戴毛线帽的老人疾步走来,招呼我们跟上。

他是马晓年,现年77岁,是清华大学玉泉医院性医学科的主任医师、教授,被誉为我国“性医学第一人”和“性学泰斗”,也是我们此行的采访对象。

他走得很快,步伐里仿佛有一股冲劲,把我们远远甩在身后。在性学研究领域,他也总是步履匆匆,走在社会变迁的前沿。

四十余年里,马晓年把大量精力投入到社会需求迫切的性医学和性教育工作中。他见证了性医学知识走向大众,见证了中国社会的性观念解放,自己亦是其中浓墨重彩的一笔,为中国性医学发展与科普做出了重要贡献。

2008年,摄于珠峰大本营

图源:受访者

于禁忌中萌芽,绽放出科学的花

1969年,24岁的马晓年从北京医科大学毕业,次年被分配到青海省某公社。他起初在村卫生所工作,后调到公社卫生院,一待就是六年,之后转至另一公社,又待了三年。

马晓年(右)和他的姐姐、弟弟

摄于1963年,纪念马晓年考入北京医科大学

图源:受访者

出门就是大山,缺水少电,一片蛮荒。马晓年初来乍到,迎接他的是一个全然陌生的环境。

天高地远,隔绝了文革的动荡与压抑。当地人日复一日劳作,在年节纵情高歌,用歌声交友、求爱,直白地抒发心中浓烈的感情。马晓年发现,一个在大学课堂和实习中被久久回避的话题——性,对当地人而言根本算不得大事。男女之间很开放,人们谈起性话题毫无禁忌,他从当地人口中听到了各种各样的性知识“传闻”。

他们说的是真的吗?马晓年不知道,也羞于启齿,不敢向当地人提问。即使研究学了6年医,性知识在马晓年心理仍然是一团迷雾——课堂上几乎不涉及性知识,男女盆腔生殖器剖面图已是较大尺度;未婚先孕的大学同学因“生活问题”而被学校召开大会宣布开除,人们以性为耻。

而在这里,马晓年旧有认知被完全打破。一颗疑惑的种子就此埋下,并于多年后生根发芽。

1978年,我国恢复研究生教育并实行学位制度。次年,马晓年考研进入协和医科院基础研究所,成为恢复招生以来的第二批研究生。他主动选择了计划生育专业,攻读生殖药理硕士,希望在这里找到答案,对那些在大山里所见所闻的“奇闻异事”有更专业的认知。而且这个方向够冷门,且技术含量相对较低,更容易考取。

读研期间,马晓年(左)和他的导师

图源:受访者

医科院的研究生来自五湖四海,14人同住一间宿舍,总是天南地北地闲聊。马晓年在讨论中发现,一些生理性问题,例如性功能障碍,在城市明明并不罕见,但对许多人而言,这是一种难以言说的隐疾。患者担心遭到他人的怀疑和轻视,往往讳疾忌医;即使下定决心治疗,也缺乏可靠的信息来源,指引他们寻求治疗。

明明是更发达、物质条件更优越的城市,为何在性问题上却远不如偏远封闭的西部小乡镇开放?当时他已经结婚,也有了孩子,但是对性这个问题依然没有什么认识。

直到后来他才慢慢想清楚,正是因为距离“文明社会”遥远,那些偏远地区的性压抑程度才相对更轻。文革期间,“性”作为人类的欲望被视作革命的敌人,“革命样板戏”中的主人公都是无婚、无性、无爱之人。1972年版《新华字典》删去了“娼、妓、嫖、姦”几个字,人们的语言高度“纯净化”。

革命样板戏《白毛女》连环画封面

图源:https://zhuanlan.zhihu.com/p/298045751

谈“性”色变不仅仅局限于民间,在马晓年的研究生阶段,国内的性学知识基本处于一片空白,甚至连资料都难以查找。为了查找专业书籍,马晓年在图书馆的开放书柜前前后后搜寻了半年。相关的分类书柜一直是空的,但他又不好向值班的女性图书管理员开口。

某日遇见一位年老的男性管理员,马晓年抓住机会上前询问。但当看到他的书单,老人即刻拉下脸来,劈头盖脸的二连问险些令他措手不及。

“你什么专业的?图书证呢!?”

老人仔细核查了他的图书证。

“计划生育,行,那可以看。”随后进入书库深处,为马晓年取来了需要的书。

那天,马晓年第一次接触到了国际通行的性医学教科书Textbook of Sexual Medicine。当时中外尚没有图书交流,这本书由作者亲自赠予图书馆,书页上还有作者的亲笔签名,囊括了成体系的性解剖、性反应、性功能障碍以及性心理等知识。那些课堂中未曾涉猎、乡民间口口相传的知识终于被验证或证伪,萦绕在他心中多年的困扰得到解答,他也第一次对性医学体系有了大致了解。

这本书仅仅是一个开始,经由后续的大量阅读,马晓年在专业知识方面,真正迈入了性医学领域的大门。

1982年,马晓年获得联合国人口基金会和世界卫生组织的资助,前往英国深造,攻读毒理和临床药理。留学期间,他白天在实验室度过,晚上则借助研究所的资源便利,阅读大量性学书籍与论文,由横至纵追溯了性学的发展史和性学的概况。

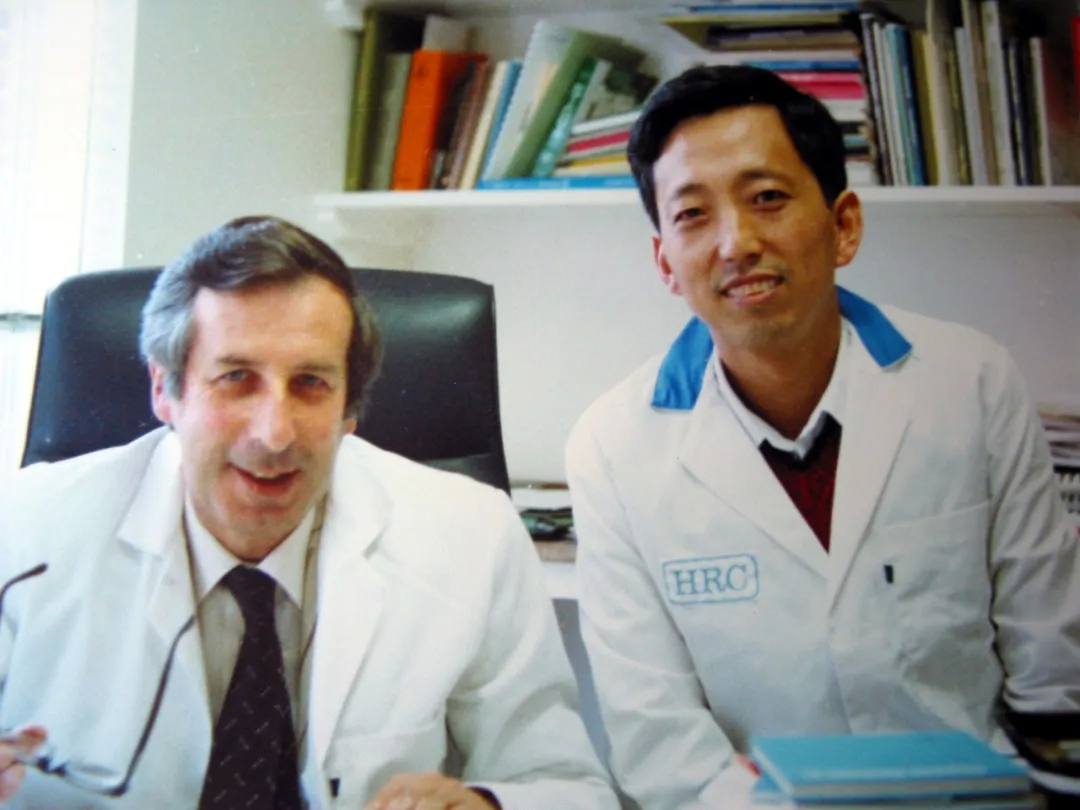

留学期间,马晓年和导师

图源:受访者

英国社会的性学普及程度,令马晓年感到震惊。一次闲逛时,马晓年走进了一家街边书店,发现好几个架子都摆满了面向大众的性科普书籍。而在利物浦大学的图书馆中,他甚至找到了五代及北宋以后在中国已经失传的古代性学著作,如《素女经》《玉房秘诀》等等。这些古书中囊括了十余项人类性反应指标,比1966年美国的科学研究更全面。

性学在千年前的中国早有萌芽,中国人提出来的天人合一、阴阳互补这些理论,依旧指导着世界性学的发展,却在当时的中国社会被深深压抑。一个想法逐渐在马晓年的心里浮现——他要把这些知识带回去。性科普不需要复杂精密的设备,只要环境允许,他相信,自己完全可以把这件事做下去。

1982年,马晓年在马克思墓前

图源:受访者

严谨的性学家,叛逆的科普人

1983年年底回国时,马晓年千挑万选,慎之又慎,选择了20多本纯文字、内容“正经”的学术书籍,准备随身携带回国。彼时,反精神污染运动正如火如荼地开展,入境时,海关还是没收了十本。其中一本被没收的原因,仅仅是封底画着一个趴在海滩上,眺望远方的裸体男性。

马晓年向海关解释,这些都是正规的学术书籍,是有价值的科研资料。而面对他的辩称与质疑,海关指了指封底:

“你看看这张图!这这这...不行。”

“把封底撕了不就完了吗?”

海关:“不行,那就把书破坏了。”

回国后,马晓年进入计划生育委员会科研所工作。基于“幸免”的几本专业书籍,他在工作之余,把大量精力投注在资料翻译和写作上。为此,他每天抽出5个小时——凌晨4点左右起床,伏案动笔2小时,7点上班;晚上6点下班后,他又在书桌前写作到10点,日复一日。

夏日炎炎,既没有空调也没有风扇,他的汗水一滴一滴落在桌面上,时日久了,竟泡坏了表面刷涂的油漆。

1980年颁布的《婚姻法》强调了感情和谐的重要地位。社会上开始发行性社会学、性心理学的小册子。性学科普的萌芽经历了漫长的休眠期,悄悄开始成长。昔日广受批判的避孕、流产,也因独生子女政策进入公众视野,人民群众对性科普的需求愈加迫切。

1986年,马晓年参与编撰了由他的研究生同学牵头组织的《实用男性学》(1988年出版)。消息传出后,次年,北京科学出版社委托他们编写《男性学咨询》,定位为一本面向大众的科普书籍。

当时,许多性学科普书籍采用“挂名+评审”模式,邀请高职称专家挂名作者或译作者,并由其评审,表明内容的权威性,使出版更加顺利。《男性学咨询》就沿用了这种模式。

他们的第一版书稿有20余万字。经专家审查,书稿被删除7万字,被删除的部分包括阳痿、早泄等常见的临床问题。对此,评审专家给出的理由是“这些内容对青少年影响很大”。

有什么影响,精神负担大一点吗?时至今日,马晓年依旧无法认同这一决定。

删改后的第一版《男性学咨询》上市后,获得了热烈反响。但许多专家与读者来信,批评这本书避重就轻,没有写公众真正关心的具体临床问题。

考虑到有大量读者为内容背书,出版社决定不再请专家评审,让马晓年他们放心大胆去写。《男性学咨询》第二版增加到30万字,完稿后却碰上了1989年的扫黄运动,几经波折,又过了几年才得以面世。

2003 年,《男性学咨询》第四版改版,并入《马大夫谈性健康》系列丛书。该系列共 9 本,百万余字,却只是马晓年几十年科普写作生涯的冰山一角。

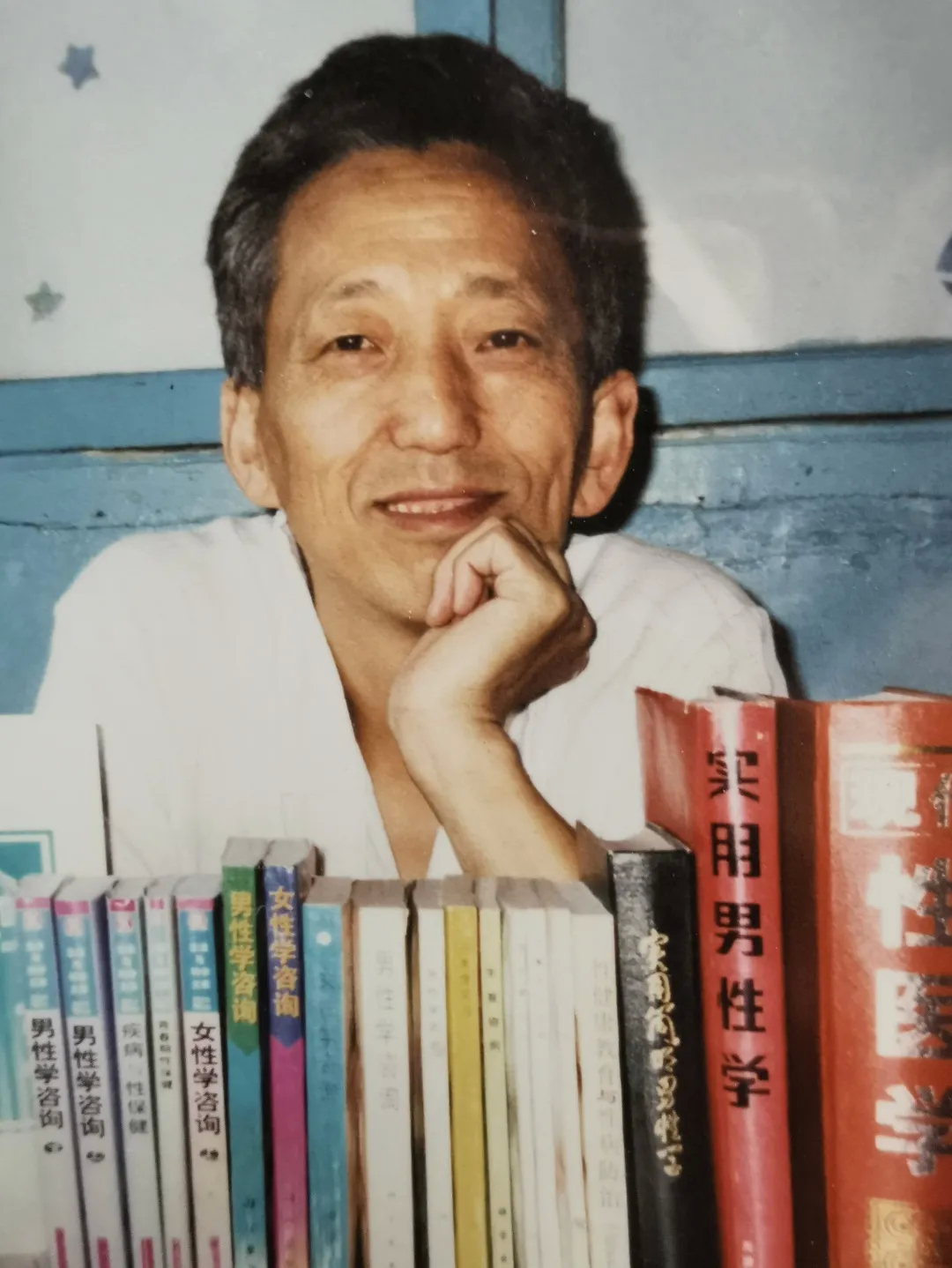

马晓年和他的著作,摄于1998年

图源:受访者

从事性学科普,如同戴着镣铐起舞。对自己,以及和他一样致力于性学科普工作的人,马晓年的评价是:“有叛逆色彩”。

在计生委科研所工作的十几年间,马晓年实际上处于一个普遍重视计划生育,轻视生殖服务的环境中。他专业从事药理,和科研所药化方向主研的药物载体格格不入,而他的性医学和男性不育研究,更是得不到重视与支持——在当时的社会环境下,搞性学不能提,被鄙视,搞性学科普更被认为是“大逆不道”。87年,由于无关本职研究且不堪琐事,马晓年放弃了“药理室主任”这一中层干部资格。他人为此感到不解,马晓年自己却十分坦然。

性学研究和科普给马晓年带来了不小的麻烦。1990年,世界卫生组织希望在我国进行调研,研究男扎和前列腺癌的关系。马晓年负责预调查,在时任北京市计划生育指导所所长的支持下,各地妇幼保健站协助分发调查问卷,却遭到举报。他被要求写了一份检查,原以为说明清楚情况,事情就过去了,但这份检查却被驳回——领导认为调查问卷里,“事前爱抚”等词语用词不当,太过“恶心”。

马晓年直接撕掉了这份检查。“我做的完全是正常的事情,完全正当的、科学的事情。”

“难登大雅之堂”,或许只是性科普受到排斥的表象。知识一旦走向大众,就需要面对滥用与误用的风险,这也是性学研究与性科普所面临的“知识普及困境”。涉及性话题的压抑氛围渐渐消解,但随之而来的,是保守观念的制约,与监管、审查的挑战。

《男性学咨询》出版后,出版社以马晓年的性医学培训授课录像为基础,制作并发行了《新婚性指南》录播片。按照规定,这部录像仅应被用于医学教学,只能凭借医院开具的公章购买。但录像发行到地方后难以控制,有人复制了录像在火车站播放,遂遭到举报。

当时没有对事件明确定性,不了了之。1991年,亚洲性学会成立大会在香港举办,马晓年本计划携这部影像参加。即使计生委宣教司的审核组一致叫好称“这是我们二十几年来一直想做却没做成的事情”,但最终还是被拍板否决,未能成行。后在上级部门要求下,出版社将其中部分敏感镜头被替换为风景花鸟画面,多番拉扯,这部影像最后还是被彻底封禁。

马晓年并非不理解其中逻辑。有人顺大流,有人坚持做;有人设计标准,有人解决问题。他在心中认定,自己属于后者。

1992年,人民日报第一版刊载了中共中央和国务院的评论员文章,提倡“大力开展科普”,这篇文章如同一根定心针,让马晓年大受鼓舞。

他选择了科普,选择面对我国性科学的窘境,解决实际问题。在这一过程中,划定“淫秽色情”的界线在不断更新,不断细化。性科普并非总是被动地辗转腾挪,而是在必要时,与不合时宜的旧观念正面相抗,让后者做出新的妥协。

1991年,马晓年参加卫生部与WHO专家研讨会(第三排右一)

图源:受访者

老骥伏枥,医者初心

1994年,计生委科研所决定,不再聘用“不务正业”的马晓年。

科研经费的收尾工作持续了两年,马晓年于1996年离开研究所,经历了科研成果鉴定的些许波折,他进入清华大学玉泉医院(时为电子部402医院),从科学研究回归临床医疗。在医院的支持下,马晓年在玉泉医院成立“性医学科”,并正式开始出诊,主治性功能障碍及男性不育症。

马晓年和清华大学颇有渊源。80年代,他和水利系、生物系、精密仪器系的六位学者合作,运用准弹性激光散射技术测量精子的运动速度,并为此申请了国家七五攻关的课题,最终获评国家级科技成果,并获1990年全国发明展览会金牌奖。在后续的计算机自动分析系统研制中,他也担任了重要角色。

临床工作弥补了此前在研究所工作缺乏的直接经验,也为马晓年开拓了性科普的新领域。他常常遇见带着孩子前来就诊的家长,父母因孩子的问题焦虑不安,而孩子自己不知如何是好,为此感到深深羞愧。那些长久流传、根深蒂固的偏见,依旧在心理层面危害着人们,尤其是青少年群体的健康,而社会上缺乏好的性教育,有的“科普”宣讲的还是错误的观点。

渐渐地,马晓年的科普侧重点逐渐从生理转移至性心理。他会向求医者科普基础的性学知识与科学观念,告诉病人或病人的家属——某些现象,某些行为是可以理解,甚至完全正常的。

马晓年表示,大约有1/3的病人完全不需要药物治疗——对许多患者而言,破除“心病”就是最有效的疗愈。他希望,自己的科普能消除不科学的观念,让人们能够更加健康地生活。

2006年,北京人民广播电台节目《今夜私语时》听众见面会

图源:受访者

2005年,马晓年从玉泉医院退休。直至今日,接近79岁高龄的他始终坚持在每周二上午出专家门诊。他的睡眠不多,夏天四五点就醒了,冬天会往后推一两个小时,每周二上午步行到医院出门诊。“人退下来后,保持一定活跃度,也算养生。”

2022年,马晓年进行完一场科普讲座后,半夜下车时没站稳,脚趾骨骨折。即便如此,他在恢复期间也坚持拄着拐杖抵达诊室,准时开始坐诊,一坐就是一上午。

2023年,马晓年获评全国卫生健康技术推广传承应用项目的传承人资格,开始在全国范围内推广招生。这一项目由国家卫健委流动人口服务中心主办,通过师承的方式培养基层卫生健康工作者。一位中国性学会副会长评价:“在性心理治疗方面,马老是当之无愧的第一人,非常希望能把他的临床经验传承下来。”

他很高兴,自己的工作能得到学界和业界的认可与信赖。在接受《健康报》的采访时,他曾欣慰地说:“原来在科研所哪能见到这么多病人,看的病人多了,自己的业务水平有了明显提高,我这一步可是走对了!”

摄于2023年

图源:受访者

走过了四十余年的性学研究和科普之路,马晓年既是中国性观念演变的见证者,又是参与者。在他看来,自改革开放以来,中国社会的性教育已经走过了“禁止性的性教育”和“可供选择的性教育 ”两个阶段,获得性知识在当下已经十分容易。

2022年,马晓年前往北京某高校,第三次为这所大学的研究生讲授性教育课程。以前给大学生讲性科普,“避孕”等话题都是不可触碰的禁忌,校方担忧“一讲全放开了”。而现在,避孕已经成为了性科普进校园“不能不讲”的话题。课堂气氛也变得更加开放,学生们非常活跃,笑声连连,他们在课堂上提出的问题常常引发马晓年的思考,让他意识到,社会观念的演进流变从未停止。

但与此同时,人们的观念也走向混乱,保守与放纵并存。马晓年对开放的社会环境中人们展现出的多样化心理感到好奇,他会在网上冲浪,以一个研究者的视角观察人们的争论,并基于“医学”立场开展科普,无心介入不同社会群体的观念之争。马晓年认为,社会需要在混沌中提取可靠,设计出一个综合的性教育模式,给人们的观念提供合理的参照。

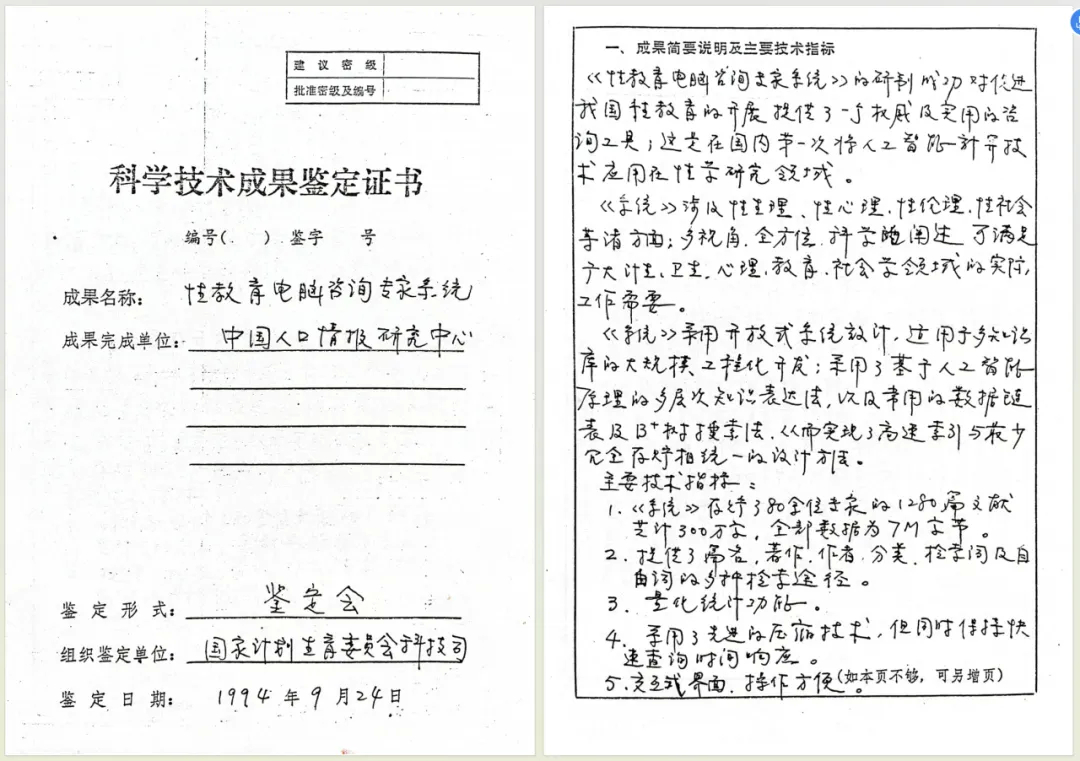

“性教育电脑咨询专家系统”成果鉴定证书(封面截图)

文件来源:受访者

“互联网+”性科普,马晓年一直走在最前列。早在1994年,他就察觉到互联网数据系统在检索、查询信息方面的巨大优势,把300余万字作品上传至数据库,搭建了“性教育电脑咨询专家系统”。1998 年,中国互联网黄金元年,他进入互联网论坛,开辟了个人博客。优秀的科普博客是马老师的骄傲,他曾在博客上发布大量科普文章与评论,排名一度到达32名,总访问量高达8900万。

近一两年,马晓年也开始使用短视频等新型自媒体进行科普,他在抖音和快手的科普账号粉丝数量已近150万和60万,但他不太关注互联网的“流量”逻辑。由于时间与精力关系,马晓年没有刻意运营自己的科普账号,除却他现身说法的科普视频,账号交由别人代为打理,他也无心关注互联网上的评价。

抖音用户检索结果

经历纠纷后,150万粉丝的账号被操作方设为隐蔽

图源:网页截图

网上关于“马晓年”的信息真真假假,一些他所不了解的企业或个人利用他的声望进行商业宣传,已经干扰了许多人的视线,而他本人对此无可奈何。

铺天盖地的广告煞有介事,他的科普如同一粒微尘。“正规军打不过游击队”,马晓年说,他无法耗费过多心力对此进行澄清,只能就此搁置。

他是医生,也是学者,他有更重要的事要做。

2023.08.14 13:45

05

2025.09

05

2025.09

09

2025.06

28:32

28:32

2025.06.19 08:55